Negli ultimi decenni si è fatta strada una nuova modalità di utilizzare le Forze Armate da parte degli Stati, ovvero quella di prendere parte alle cosiddette “missioni di pace”, volte a stabilizzare un Paese appena uscito da un conflitto. L’Italia ha sfruttato questa modalità in maniera incisiva, facendone una delle peculiarità più riconosciute della propria politica estera. Dal Congo al Libano, ripercorriamo le tappe principali cercando di sottolineare i punti di forza e di debolezza del peacekeeping nostrano

TRE VIE, UN SOLO PAESE – Novembre 1961. Nella città di Kindu, in Congo, 13 aviatori italiani muoiono in una missione umanitaria sotto l’egida dell’ONU. È forse la prima operazione di peacekeeping tradizionale che vede l’Italia impegnata direttamente. Inverno 2006. L’allora Presidente del Consiglio, Romano Prodi, annuncia il ritiro del contingente Italiano dall’Iraq, ossia la fine della missione di pace Antica Babilonia. L’Italia – come quasi tutti gli alleati ad eccezione di Inghilterra e Polonia – aveva scelto di affiancare gli Usa solo dopo la fine delle operazioni per la caduta di Saddam, inviando i propri soldati in Iraq nel 2003 insieme, tra gli altri, a Spagna, Australia, Olanda e Corea del Sud. Il ritiro delle truppe italiane avviene dopo quello di Spagna e Olanda, rispettivamente precedenti di uno e due anni. Estate 2006. L’Italia annuncia l’invio di 3000 uomini in Libano per una missione di pace successiva al cessate il fuoco, candidandosi di fatto come guida e promotrice della missione UNIFIL-2. L’intraprendenza dell’Italia trascina nella missione altri alleati europei, la Francia su tutti, preoccupati di lasciare a Roma un capitale di credito politico troppo ampio in un’area tanto cruciale del mondo. Delineate in una maniera forse troppo rude, ecco le tre vie italiane al peacekeeping, che corrispondono alle tre facce di politica estera esibite dal nostro paese negli ultimi 50 anni. Di sicuro ha prevalso la strada dell’impegno, più o meno consapevole o più o meno rispondente ad una linea chiara di politica estera. Che fosse sotto l’egida dell’ONU o preoccupata di non scontentare gli alleati europei ed atlantici, l’Italia ha investito molto nella partecipazione alle varie missioni di peacekeeping e stabilizzazione da “presunto” dopoguerra (leggi Iraq e Afghanistan) in varie aree del Mondo, dai Balcani al Medio Oriente, all’Africa Centrale. Nel periodo della missione in Iraq oltre 12000 soldati italiani erano impegnati in operazioni oltre confine.

PERCHE’ PARTIAMO? – Per capire il percorso dell’Italia nel costruirsi un ruolo credibile come forza di pace bisogna chiedersi cosa abbia mosso i Governi italiani nell’investire uomini e risorse nelle missioni militari all’estero. Una ragione fondamentale è stato il desiderio di acquisire nuovo peso nella propria politica estera: l’impegno nelle missioni di pace avrebbe dovuto garantire prestigio e credito da spendere sia con i vicini geografici e politici, sia con i paesi liberati e stabilizzati. In aggiunta, soprattutto per quanto riguarda i conflitti nei Balcani, l’intervento italiano mirava a cercare di neutralizzare potenziali polveriere distanti solo pochi chilometri dai nostri confini. Considerando entrambe le prospettive, il bottino delle nostre missioni è stato spesso magro. Il prestigio internazionale di cui pensavamo di essere creditori ci è stato riconosciuto, è vero, ma solo in parte. Nelle cosiddette missioni “americane”, in Iraq ed Afghanistan, il nostro ruolo è stato più quello di partecipanti a volte oscillanti tra il timore di scontentare gli alleati e i vincoli di un’opinione pubblica che, soprattutto durante i primi anni di queste missioni, ha spesso protestato per le missioni di pace per le quali si registrano pesanti perdite in termini di vite umane.

C’E’ UNA TERZA VIA? – L’intervento in Libano sembrava offrire la svolta per una politica estera personale e in prima linea dell’Italia. Libera dal coordinamento americano – gli USA con le questioni Afghanistan e Iraq ancora aperte si liberarono volentieri dall’onere di intervenire direttamente – e con la Francia che per interessi diretti titubava nell’intervenire in prima persona, l’Italia si è trovata nella possibilità nuova di dare una propria linea alla politica estera mondiale. In questa porta spalancata verso delle preziose boccate di prestigio internazionale si è tuffato il Governo italiano di quegli anni, con investimenti notevoli, ripagati da un discreto successo, sia sul campo che nelle relazioni internazionali. Si può dire infatti che l’intervento in Libano e l’assegnazione del comando della missione UNIFIL-2 abbia coronato il processo di impegno sempre maggiore dell’Italia al fianco delle altre potenze militari mondiali. Nonostante questo l’Italia paga ancora la natura episodica delle sue decisioni. Proprio quando il capitale di credibilità e prestigio poteva essere sfruttato nella regione, l’Italia ha nuovamente esitato, ripiombando nella subordinazione della politica estera a quella interna e rinunciando di fatto a confermare il suo ruolo come di leader nella regione.

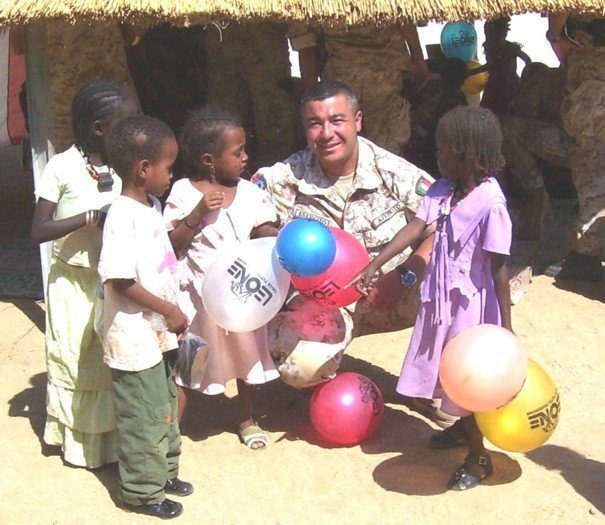

GLI ITALIANI ALL’ESTERO – Di fatto, la via italiana al peacekeeping va ricercata, più che nelle linee guida spesso deboli o contrastanti dettate dai Governi che si sono succeduti negli ultimi trent’anni, nelle peculiarità dei militari italiani in missione all’estero. Poco propensi ad usare la forza militare e sicuramente più incisivi sotto l’aspetto diplomatico, sono spesso i soldati italiani ad accumulare credibilità e simpatia presso le popolazioni aiutate per conto del paese che rappresentano. Ma queste caratteristiche altro non sono che l’approccio alle missioni di pace di un’intera nazione, emotiva e tendenzialmente molto restia ad un impegno che possa causare perdite o permanenze prolungate all’estero dei propri soldati. L’impegno dell’Italia degli ultimi vent’anni non rende ancora giustizia del ruolo che potrebbe rivestire come forza di pace e stabilizzazione in molte delle aree più esplosive del pianeta. La sostanziale assenza – fatta eccezione per la Libia – di coinvolgimenti diretti legati a periodi coloniali più o meno foschi la rendono una delle poche nazioni in grado di spendere una genuina credibilità verso le popolazioni da aiutare. In aggiunta, la proverbiale italian way dei nostri soldati contribuisce ad accrescere questa sorta di aura di prestigio e autorità non interessata, che pochi altri paesi possono vantare. Tuttavia, i limiti dell’Italia come leader delle missioni di pace internazionali vanno ricercati ancora una volta nella politica interna e nella balbettante subordinazione in cui questa relega le linee guida di politica estera, ancora troppo spesso orientate nel non scontentare gli alleati più influenti.

Marco Nieddu