Caffè lungo – Dalla lotta al narcotraffico alla gestione dell’ordine pubblico, alla difesa della sicurezza cittadina, la risposta degli Stati in America Latina passa sempre più spesso dall’esercito. A quale costo democratico?

UNA MILITARIZZAZIONE GENERALE

Secondo l’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma (SIPRI), nel 2024 la spesa militare mondiale ha raggiunto 2.718 miliardi di dollari, con un aumento del 37% rispetto al 2015 e del 9,4% rispetto al 2023. Si tratta della cifra più alta degli ultimi dieci anni, in un contesto globale segnato da crescenti tensioni geopolitiche. Anche la quota del PIL mondiale destinata alla difesa è salita del 2,5%, mentre quella sulla spesa pubblica è aumentata del 7,1%, rispetto al 2023. Anche se l’America Latina rappresenta solo il 2,7% della spesa militare globale (2% per il Sud America, 0,7% per America Centrale e Caraibi), si registrano segnali evidenti di una militarizzazione crescente. Si tratta di una tendenza che, a differenza di altre regioni, non è spinta da minacce esterne o da conflitti interstatali, ma da fattori interni: criminalità organizzata, narcotraffico, insicurezza urbana, controllo delle frontiere e fragilità istituzionale.

PROTEGGERE LA SICUREZZA CON IL RIARMO E LA DIVISA

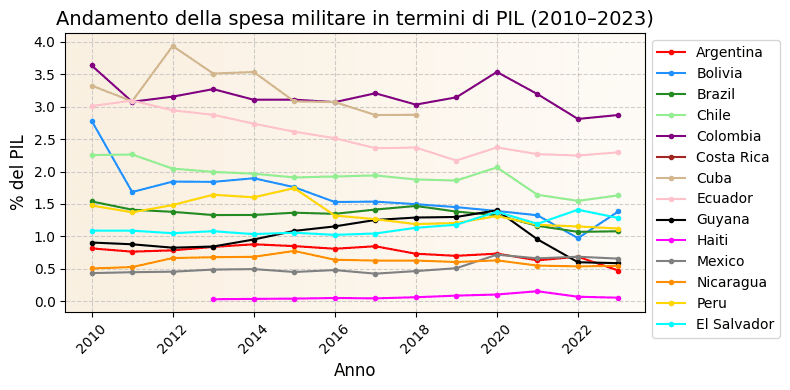

Il ritorno della divisa nelle strade dell’America Latina risponde più alla domanda di ordine pubblico che a esigenze di difesa strategica. In Messico, per esempio, il controllo delle attività portuali è stato trasferito dalle Autorità civili all’esercito per contrastare la corruzione. In El Salvador, il Presidente Nayib Bukele ha imposto un modello securitario estremo, basato su militarizzazione della sicurezza pubblica, arresti di massa e un’espansione del sistema carcerario, guadagnandosi il consenso interno ma sollevando preoccupazioni internazionali sui diritti umani. Sempre più spesso le Forze Armate sono coinvolte in compiti di ordine pubblico: dalla lotta al narcotraffico al controllo dell’immigrazione. Secondo l’analisi dell’Istituto di Analisi delle Relazioni Internazionali, questa tendenza è rafforzata dalla sfiducia generalizzata verso la classe politica, travolta da scandali e corruzione, e dalla percezione che solo l’esercito possa garantire stabilità. La Colombia, dal canto suo, è entrata nel 2018 in una partnership con la NATO, rafforzando il proprio ruolo strategico nella regione. Guardando ai dati, nel 2024 la spesa militare in America Centrale e nei Caraibi è cresciuta del 31%. Inoltre, Messico e Colombia rappresentano rispettivamente lo 0,6% e lo 0,5% della spesa globale. Il Brasile, pur registrando un leggero calo rispetto al 2023, resta il maggiore investitore regionale con lo 0,7%. Come si evince dalla Figura 1, il Paese con percentuale di PIL maggiore di investimento è la Colombia, anche se nei primi anni Dieci risultava essere Cuba. Paesi come Ecuador e Cile registrano una tendenza di diminuzione degli investimenti militari, mentre El Salvador in crescita.

Fig. 1 – Lineplot della “Military expenditure (% GDP)”, 2024, World Bank

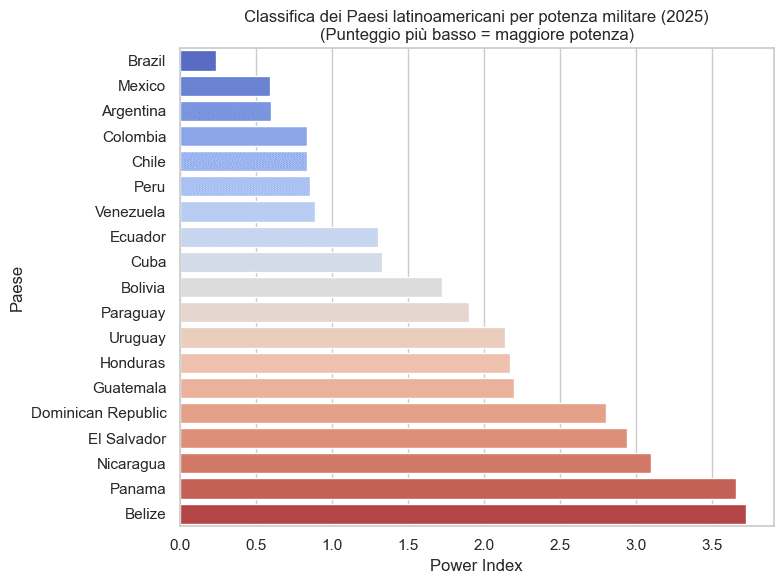

Secondo l’indice Global Firepower (Figura 2) che valuta la potenza militare di 136 Paesi su oltre 50 parametri (tra i quali efficienza, risorse, equipaggiamenti, logistica), l’America Latina presenta una capacità bellica tutt’altro che trascurabile. Nella classifica globale, il Brasile è l’undicesimo esercito al mondo (indice di 0,2415), seguito da Messico (32°), Argentina (33°), Colombia (46°), Cile (47°), Perù (49°) e Venezuela (50°). A livello interpretativo, il punteggio perfetto è 0,0000: più ci si avvicina a questo valore, maggiore è la capacità offensiva potenziale.

Fig. 2 – Barplot del Power index, 2025, GlobalFirePower (GFP).

FIDUCIA ARMATA COME METODO DEMOCRATICO

Nel libro Comparing Police Organizations edito da Jenny Fleming e Sebastian Roché, si evidenzia come l’impiego dei militari in compiti di sicurezza interna tenda a erodere la legittimità delle forze di polizia civili. In particolare, lo studio mostra che i cittadini in America Latina appoggiano l’intervento dell’esercito nelle strade, non per reale fiducia nelle Istituzioni democratiche, ma per sfiducia verso la polizia, spesso percepita come corrotta, inefficiente o collusa con la criminalità. Questa dinamica si traduce in una progressiva militarizzazione della sicurezza pubblica, in cui i problemi strutturali vengono affrontati con strumenti coercitivi piuttosto che con riforme istituzionali. In questo contesto, i confini tra polizia e Forze Armate si sfumano e la risposta repressiva diventa la norma. L’effetto paradossale è che, proprio mentre cresce l’impiego dei militari, diminuisce la fiducia complessiva nelle Istituzioni civili. In contesti ad alta criminalità, come in El Salvador o in alcune regioni del Brasile, l’uso della forza militare è percepito come una scorciatoia efficace, anche a costo di sacrificare diritti e garanzie costituzionali. Questi modelli rischiano di legittimare governance autoritarie, in cui l’autorità si basa sul controllo e non sul consenso. La sfida per le democrazie latinoamericane è quindi quella di ripensare il ruolo della polizia, rafforzando i meccanismi di controllo e trasparenza per contrastarne la corruzione e ricostruire la fiducia dei cittadini.

Sofia Noemi Crobeddu

Photo by Alejoturola is licensed under CC BY-NC-SA