Cina e Brasile si starebbero accordando per non utilizzare più il dollaro negli scambi bilaterali. Una notizia piccola ma che potrebbe rappresentare (nel lungo periodo) una svolta epocale. Cerchiamo di capire insieme, riguardando anche il ruolo del dollaro nei decenni precedenti, perché la crisi internazionale ha investito anche il bigliettone verde

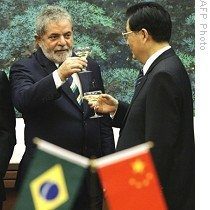

L’INTESA – I governatori delle banche centrali di Cina e Brasile hanno annunciato, a latere della riunione della Banca dei Regolamenti Internazionali che si è tenuta a Basilea, di aver raggiunto un accordo di massima in cui hanno stabilito che i loro scambi bilaterali non avverranno più utilizzando il dollaro come moneta di pagamento internazionale. La proposta era stata discussa anche pochi giorni prima in occasione del vertice dei BRICs.

PUNTATE PRECEDENTI – Si tratta di un cambiamento nella politica monetaria di questi Paesi, la cui importanza non va affatto trascurata. Facciamo qualche passo indietro per capire meglio. A partire dal 1971, data in cui il Presidente americano Nixon aveva sospeso la controvertibilità del dollaro in oro, la moneta americana era di fatto diventata la moneta con cui avvenivano le transazioni internazionali, incorporando accanto alla funzione di mezzo di pagamento quella di valuta di riserva. Il dollaro si era così trovato a dover essere contemporaneamente moneta nazionale e moneta internazionale, dovendo garantire allo stesso tempo la stabilità interna negli Stati Uniti e la crescita del Paese stesso e del mondo interno, “finanziandolo” interamente. La fiducia riposta dagli investitori internazionali, e di cui tanto oggi si parla, era nella capacità del dollaro di essere garante di una luna di miele globale in grado di far funzionare il sistema economico mondiale, garantendo liquidità continua, fino ad un ipotetico ma lontano momento di crisi di questa architettura senza architetto.

UN PUGNO DI AI DOLLARI – Leggere la manovra sino-brasiliana come la fine del dollar standard tuttavia sarebbe forse eccessivo, ma la comunità internazionale dovrebbe riflettere forse più seriamente di quanto fatto fino ad ora sulle tanto auspicate riforme e revisioni delle regole, di cui tanto si è parlato e si parla, a seguito della crisi internazionale che ha investito in molti Paesi la finanza prima e l'economia reale poi. L'accordo tra Cina e Brasile dovrebbe suonare come monito per quelle regole che più di tutte andrebbero riviste, e che anzi andrebbero scritte per la prima volta, ovvero quelle riguardanti il sistema monetario internazionale. L'utilizzo di un'unica moneta emessa a garanzia degli scambi internazionali, divenuta essa stessa oggetto di scambio, ha creato un'enorme confusione nell'era della globalizzazione: la Cina si trova oggi a detenere nelle sue banche un volume di titoli di debito USA, pari a circa 518,7 miliardi di dollari (il dato è riferito a luglio 2008), a copertura dei crediti commerciali vantati nei confronti degli Stati Uniti. Il governatore della banca centrale cinese (People's Bank of China), Zhou Xiaochuan, ha già espresso, in un documento del 23 marzo scorso, la propria preoccupazione in tal senso, chiedendo un sistema internazionale basato su più di una sola moneta come strumento di riserva.

IPOTESI KEYNES? – Nessuno finora sembra invece aver preso in considerazione l'idea che il piano di Keynes presentato a Bretton Woods nel 1944 aveva lanciato in merito al sistema monetario internazionale, ovvero di un sistema che non si basasse più sul principio di liquidità e la procrastinazione del pagamento dei debiti da parte degli Stati, bensì su quello del clearing, che invece proprio tale pagamento avrebbe non soltanto reso possibile ma anche imposto. La proposta di abolire il dollaro come unità comune di pagamento è un possibile approdo, ma non ancora del tutto scontato. La Cina, infatti, è il principale detentore mondiale di riserve monetarie in dollari e non ha l'interesse che la valuta statunitense perda valore. Se infatti il dollaro venisse usato di meno per le transazioni internazionali, si svaluterebbe ulteriormente e il valore delle riserve presenti nelle casse di Pechino si eroderebbe in maniera sensibile. E' dunque chiaro che le grandi potenze stanno cercando di "emanciparsi" dal dollaro, ma tale processo avverrà in maniera graduale.

Anna Longhini