Il Giro del Mondo in 30 Caffè – È in Iraq l'ultima tappa del nostro giro del mondo. Il 2011 vede un Iraq in parte rinnovato da elementi come la piena assunzione della sicurezza interna da parte delle forze nazionali, e per altri versi ancora interessato dalle problematiche che lo affliggono da anni, come l’instabilità interna, la frammentazione e la lotta per le risorse. Mentre tanti attori giocano parte delle loro politiche estere anche sull’Iraq, Baghdad tenta progressivamente di diventare più autonoma. Ma vi sono questioni che è arrivato il momento di affrontare, pena lo stallo.

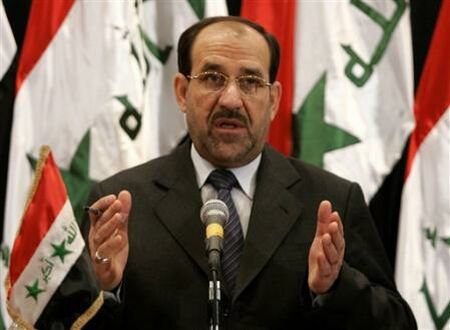

IL “NUOVO IRAQ” – E’ passato ormai un anno dalle ultime elezioni parlamentari dell’Iraq, quelle che avrebbero dovuto decidere quali sarebbero stati i nuovi equilibri del paese e dirci anche quale sarebbe stato, quindi, l’Iraq del 2001 e del futuro. Come era forse prevedibile, siamo invece ancora ad aspettare che tutti i ministri vengano nominati, dopo che abbiamo assistito ad uno stallo politico-istituzionale che è durato per mesi, prima che l’incarico di primo Ministro fosse nuovamente affidato a Nour al-Maliki (nella foto sopra), capo dell’esecutivo uscente. Si pensava che la vittoria a sorpresa dell’ex uomo forte di Baghdad Iyad Allawi, leader di Iraqiyya e a sua volta già Primo Ministro del paese post-Saddam, potesse determinare un cambio di governo. L’incapacità di giungere ad un accordo è stata però determinata dal mancato appoggio che Allawi avrebbe incassato dalle altre componenti politiche del Paese e questo, in mancanza di una maggioranza assoluta in parlamento della propria formazione politica, e senza interlocutori pronti a concedergli fiducia, ha portato nuovamente l’ago della bilancia a pendere per al-Maliki. Il vecchio che avanza, dunque? In realtà sembrerebbe che le cose, nonostante alcuni cambiamenti di facciata, non siano tanto diverse rispetto al governo precedente. La comunità politica sciita, se mai ci fosse bisogno di una conferma ufficiale di questo fatto, si è divisa in due blocchi maggiori: da un lato, appunto, la compagine di al-Maliki (lo “Stato di Diritto”) e, dall’altra, i seguaci di Muqtada al-Sadr e di al-Hakim (vale a dire l’ex SCIRI, Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq oggi cambiato in ISCI, Islamic Supreme Council of Iraq), raggruppati nella “Alleanza Nazionale Irachena”. Ciò non ha portato, però, a cambiamenti sostanziali, dal momento che i due raggruppamenti sciiti si sono trovati, gioco forza, a doversi sostenere a vicenda. E, nonostante ciò, le divisioni rimangono a tal punto che non tutto il governo è stato ancora formato.

LA NOVITA’ DELLE PROTESTE – Quali sono, a questo punto, le sfide future per il Paese? Verrebbe da dire che sono le stesse che l’Iraq si è lasciato alle spalle nel 2010, vale a dire particolarmente la soluzione della controversia circa la legge sul gas e sul petrolio, la definizione dello status della città di Kirkuk e la stabilizzazione politica, preludio a una situazione più sicura per i cittadini. Verrebbe da dire, appunto, se non fosse che, con l’inizio del 2001, si aggiunge l’ira della popolazione per le condizioni socio-economiche in cui versa il Paese. Ira che sicuramente era presente già prima, ma che adesso trova nuova linfa vitale dall’esempio degli altri paesi arabi, dalla Tunisia all’Egitto, dal Bahrein allo Yemen. L’Iraq è un paese ancora tutto da (ri)costruire e resta a tutt’oggi uno dei banchi di prova più importanti per misurare l’efficacia dello sforzo della comunità internazionale. Questo sarà il primo anno in cui nel Paese non saranno più presenti le forze statunitensi ad assicurare la sicurezza dei centri urbani e il governo che verrà posto in essere dovrà raccogliere la sfida di camminare sulle proprie gambe verso una possibile stabilizzazione e normalizzazione delle dinamiche politiche interne. Sicuramente le proteste in corso anche in Iraq complicano un quadro già molto compromesso da anni di conflitto interno e un susseguirsi di attentati terroristici che continuano ad alimentare l’instabilità interna, ma le sfide sul tavolo per Baghdad sono ancora le stesse da anni, e senza la soluzione delle questioni fondamentali -politiche ed economiche- che attanagliano il Paese, non si potrà verosimilmente arrivare neanche al miglioramento delle condizioni sociali e di sicurezza dell’Iraq post-Saddam Hussein.

IL NODO KIRKUK – Prima di tutto vi è da ricordare come una delle questioni più spinose e ancora tutta da risolvere (e in realtà ancora da affrontare quasi dall’inizio, vista la continua posticipazione della sua discussione) rimane quella legata al futuro dello status della città e dell’area di Kirkuk. Posizionata in una posizione strategica all’interno del Paese, dal momento che ospita circa il 10% di tutte le immense risorse petrolifere dell’Iraq, vale a dire circa 15 miliardi di barili di petrolio, questa città rappresenta in parte l’emblema di una nazione che non riesce ad affrontare i problemi reali e concreti che la interessano. La città è storicamente ritenuta, secondo la comunità curda, parte del Kurdistan ma la sua natura è ancora dibattuta, per motivazioni di carattere economico e geopolitico. Durante gli anni del regime di Saddam Hussein, la città è stata testimone di una forzata “arabizzazione”, in modo da sconvolgerne gli equilibri demografici. La Costituzione approvata nel 2005 aveva in seguito stabilito, tramite l’articolo 140, che l’annessione o meno di Kirkuk all’autorità regionale curda venisse deciso per mezzo di un referendum popolare. Tale referendum è però slittato più volte, così come il censimento della popolazione che stabilisca definitivamente quali siano i reali equilibri demografici nell’area, dal momento che tutte e tre le comunità che la abitano, cioè quelle turcomanna, araba e curda, rivendicano la maggioranza.

LA CONTINUITA’ DEL FATTORE PETROLIO – Sebbene, con il senno di poi, la tesi che avrebbe voluto gli Stati Uniti coinvolti in un’azione militare in Iraq nel 2003 solo per poter assicurarsi l’approvvigionamento energetico a loro necessario, possa essere in parte smentita (le motivazioni potrebbero essere state più da rintracciare in un riposizionamento strategico nel’area mediorientale), il petrolio rimane uno dei fattori, se non il più importante, intorno al quale ruotano le dinamiche politiche ed economiche irachene. Il Paese, nonostante le carenze infrastrutturali ne limitino le effettive capacità, possiede le quarte riserve mondiali di petrolio, quantificabili in circa 115 miliardi di barili. Le maggiori questioni in merito sono due: il fatto che il petrolio sia concentrato quasi esclusivamente nel Nord e nel Sud del Paese, vale a dire nei territori abitati e in parte controllati (discorso, quello dell’autonomia, che vale soprattutto per il Nord curdo) rispettivamente dalle comunità curdo-sunnite e arabo-sciite; a fronte di tale elemento vi è un governo centrale a Baghdad che dovrebbe stabilire una legge unitaria e condivisa da tutte le comunità del Paese circa la regolamentazione dei contratti per gli idrocarburi e la destinazione degli introiti derivanti dalla vendita o dalle concessioni sui giacimenti di gas e petrolio dell’Iraq. I curdi, auto-amministrati nel Nord tramite il Governo Regionale del Kurdistan, rivendicano il diritto di poter concludere separatamente degli accordi con le società operanti nel settore, ma a tutt’oggi il quadro giuridico in merito non è chiaro e il governo centrale non riconosce la maggior parte dei contratti stipulati dal governo curdo. Tale questione è destinata ad andare avanti ancora per un tempo indefinito e, potenzialmente, dal momento che riguarda la risorsa strategica per eccellenza del Paese, potrebbe ancora rimanere irrisolta per paura di creare nuove tensioni. Risulta però evidente come, senza una chiara legislazione in merito, l’economia e di conseguenza la sicurezza dell’Iraq non potranno svilupparsi in maniera adeguata agli standard richiesti affinché cessi l’instabilità interna. Anche, e forse soprattutto, su questo, dovrà tornare il nuovo governo di al-Maliki.

UN PAESE PER TANTI ATTORI – Vi è poi l’annosa questione delle ingerenze esterne: gli Stati Uniti, sebbene abbiano abbandonato il controllo diretto delle città, sono ancora presenti con migliaia di uomini sul territorio iracheno; l’Arabia Saudita e la Siria, seppure in misura differente e probabilmente con scopi non del tutto unitari, esercitano una loro influenza sulle condizioni di stabilità o meno del Paese; la Turchia, soprattutto per ciò che riguarda il suo rinnovato interesse nella regione settentrionale curda, è tornata a giocare un ruolo attivo e positivo in Iraq; infine l’Iran, nonostante le dichiarazioni di non ingerenza, è senza dubbio interessata a giocare la sua parte per favorire l’ascesa di un governo iracheno accondiscendente e per lo meno amico di Teheran, soprattutto grazie alla comune appartenenza alla galassia dell’Islam sciita. Vi è da sottolineare, però, come il regime degli Ayatollah, a differenza di quanto spesso paventato da molti analisti e da alcuni governi occidentali ed arabi, non starebbe influenzando direttamente la scena politica irachena, anche dal momento che per adesso il panorama dell’Iraq è già abbastanza sconvolto dal susseguirsi di attentati da parte di elementi legati all’estremismo di matrice sunnita. Ciò fa sì che l’Iran non sia interessato a destabilizzare il Paese per interessi funzionali all’acquisizione di una propria influenza, quanto piuttosto possa per il momento giovare di tale situazione interna, senza coinvolgimenti diretti, per tessere una rete di contatti che possa tornare utile nel breve-lungo termine. Del resto, non basterebbe la semplice appartenenza allo sciismo per determinare una cooperazione e una visione geopolitica condivisa tra Teheran e Baghdad, dal momento che lo stesso mondo sciita appare diviso al proprio interno, sia tra la visione politica iraniana e quella irachena, sia tra lo stesso sciismo iracheno. All’interno di quest’ultimo, infatti, vi sono elementi più vicini all’Iran, come l’ISCI, e di contro vi sono forze più improntate al nazionalismo, come risulta essere il movimento che fa capo a Muqtada al-Sadr. Tutti questi fattori mettono in evidenza il ruolo importante giocato dall’Iraq, non tanto come soggetto, quanto ancora come oggetto delle politiche dei maggiori attori mediorientali. Una delle sfide del futuro sarà proprio quella di trasformarsi in soggetto attivo.

Stefano Torelli [email protected]

Finisce oggi il lungo viaggio del Giro del Mondo in 30 Caffè: clicca qui per andare all'indice dello speciale, rivedere tutte le tappe e rileggere i nostri articoli