Capita spesso che lo sport non sia solo un gioco. Mercoledì 30 Marzo si è tenuta a Mohal, Punjab, la semifinale dei mondiali di cricket tra India e Pakistan. Più di un miliardo di telespettatori hanno assistito alla cosiddetta “guerra senza armi”, che ha letteralmente paralizzato i due Paesi per tutta la durata della partita, otto ore. Il match, da cui è uscita vincitrice l’India, ha riportato a galla le antiche tensioni di un conflitto irrisolto

QUANTO CONTA IL CRICKET – Frammentata in una miriade di religioni, la popolazione indiana è unita dal cricket, il credo comune. Importato negli anni venti dai colonizzatori inglesi, è sempre stato più che uno sport: era ed è tuttora una prova di forza, il mezzo con cui imporre la propria supremazia. Sulla madrepatria prima, sui Paesi avversari ora.

Per questo, alla vigilia dello scontro, un’atmosfera febbrile aleggiava sul’intero subcontinente. Come se non bastasse, si trattava del primo scontro giocato sul suolo di uno dei due Paesi dagli attentati di Mumbai del 2008, nei quali l’India ha sempre visto lo zampino dell’eterno nemico. Nella semifinale del 30 Marzo, dunque, non si giocava solo l’accesso alla semifinale contro lo Sri Lanka, ma anche l’ennesima battaglia di una guerra antica come i due Paesi stessi.

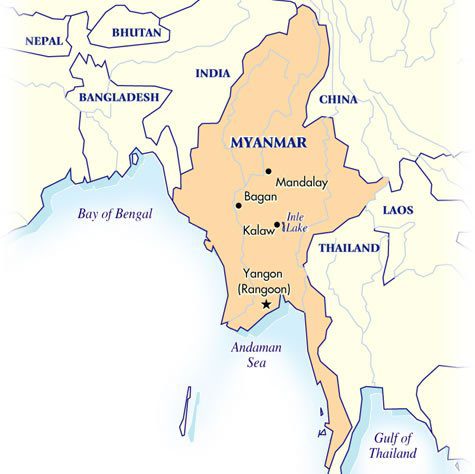

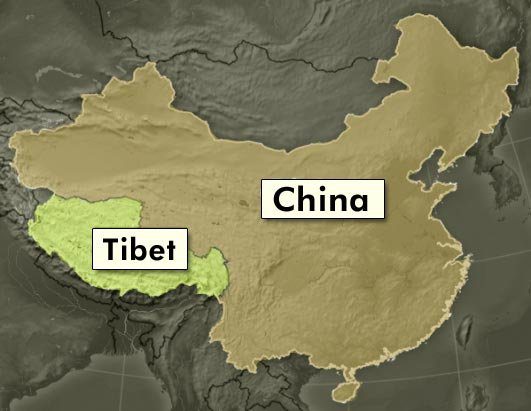

QUANTO CONTA IL KASHMIR – La rivalità tra India e Pakistan ebbe inizio immediatamente dopo il crollo dell’Imperialismo coloniale inglese, quando il subcontinente fu diviso nelle due attuali nazioni, destinate ad ospitare rispettivamente Indù e Musulmani. Seguì successivamente una guerra per determinare i confini del Kashmir, confini mai accettati da ambo le parti. La regione, a maggioranza musulmana, è stata teatro di abusi dei diritti umani e (anche di recente) di rivolte popolari, sovente appoggiate dallo Stato pakistano. Da parte sua, invece, nel 1971 l’India aiutò il Pakistan Orientale a ribellarsi e a costituire il Bangladesh. Nonostante alcuni tentativi di porre fine alle tensioni da parte di premier illuminati, il terrorismo si inserì nel lessico del conflitto a partire dagli anni 90. La situazione precipitò ulteriormente il 26 novembre del 2008, quando dieci distinti attentati terroristici colpirono simultaneamente Mumbai, cuore vibrante e capitale finanziaria dell’India, provocando 195 vittime.

CRICKET DIPLOMACY– Data l’importanza del momento, il Primo Ministro Indiano Dr. Manmohan Singh ha invitato il Presidente pakistano Asif Zardari e il Primo Ministro Yousuf Raza Gilani a guardare il match insieme allo stadio di Mohal, sul suolo indiano. Tale gesto, esplicitamente diretto a sciogliere la tensione, ha raccolto un’ondata di scetticismo. Infatti, la ben nota cricket diplomacy si è già dimostrata più volte non all’altezza della situazione: nel 1987 la visita del generale pakistano Zia-ul-Haq a Jaipur era stata più un’ostentazione delle testate nucleari da poco acquisite. Solo la visita di Pervez Musharraf a Delhi nel 2005 era stata produttiva, avendo posto fine al conflitto sul ghiacciaio Siachen e le acque del Sir Creek e gettato le basi per una risoluzione della questione Kashmir. Questi sforzi vennero vanificati nel 2007, quando al posto di Musharaff salì al potere il generale Ashfaq Kayani.

All’indomani della partita, comunque, il giudizio finale sembra coerente con i precedenti storici: l’amore per lo sport e in particolare per il cricket ancora può poco contro un patriottismo pronto a sfociare in odio. Infatti, nonostante i tentativi di nasconderle, circolano notizie contrastanti riguardo all’arresto di un autista della missione diplomatica pakistana a Delhi. Mentre il Pakistan sottolinea l’insensatezza del gesto, l’India minimizza riducendo l’accaduto ad una semplice misura di sicurezza.

Gloria Tononi [email protected]