Sono 1.281 i chilometri che solcano il confine sino-vietnamita, una impalpabile linea di terra lungo la quale si sono prima consolidate poi indebolite e corrose, infine rinforzate, con ritmo altalenante e discontinuo, le relazioni tra il “titano”, il Paese di Mezzo, e un “nano” con ambizioni da gigante, il Vietnam. Una interdipendenza in tema di commercio e di investimenti, a cui fa però da contraltare un contrasto mai sanato a proposito della sovranità degli arcipelaghi nel Mar Cinese Meridionale

LEGAMI STORICI – Fino a poco più di un secolo fa il piccolo Paese del sud-est asiatico sembrava totalmente soggiogato dalla potenza seduttiva esercitata in 1000 anni di egemonia dal suo grande vicino, tanto da adottare i caratteri degli “han” per trascrivere i suoni della lingua parlata e da ispirarsi al suo modello confuciano di organizzazione della società. Nel 1885 la relazione di dipendenza del Vietnam dalla Cina ha subito il suo primo contraccolpo: con il Trattato di Tianjin, concluso con francesi, inglesi, russi e statunitensi, i cinesi dovettero rinunciare alla sovranità sui loro “cugini” vietnamiti. Tuttavia, è negli anni Settanta, con l’annessione del Vietnam al COMECON, il Consiglio per la Mutua Assistenza Economica del blocco comunista diretto dall’Unione Sovietica, e con la stipula del Trattato di Amicizia e Cooperazione sovietico-vietnamita (1978), che inizia lentamente ad approfondirsi una crepa nei rapporti con la Cina, fino allo scontro bellico frontale nel 1979 e la guerra-lampo di 29 giorni lungo la frontiera. All’indomani della crisi finanziaria che nel 1997 ha scosso le economie delle Tigri asiatiche, la competizione per accaparrarsi gli aiuti e gli investimenti cinesi nel sud-est asiatico ha gradualmente offuscato la percezione nel Vietnam della minaccia della Cina, almeno sul piano militare. Così nel 1999, con la firma dell’accordo di “buon vicinato”, i due Paesi hanno ristabilito pacifiche relazioni bilaterali, improntate alla cooperazione economica.

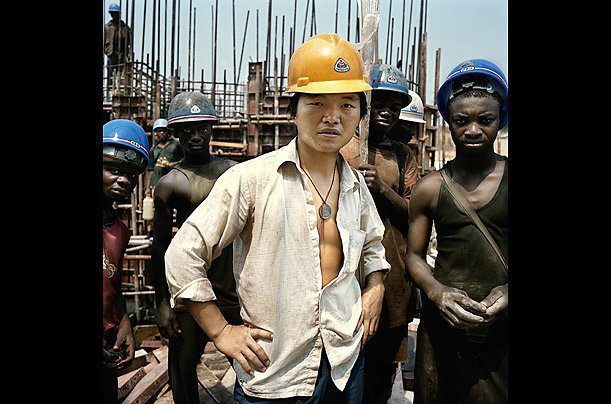

OPEN DOOR POLICY – Come i cinesi, i vietnamiti hanno intrapreso, a partire dal 1986, un programma di riforme radicali, il Doi Moi, che ha trasformato la loro debole economia in crisi sistemica, con forti squilibri macroeconomici, crescita del debito estero e inflazione incalzante, in quello che loro chiamano “socialismo di mercato”, caratterizzato dall’open door policy, quindi dall’apertura agli IDE e dal potenziamento dell’export. La liberalizzazione del mercato ha favorito non solo la crescita dell’economia interna ma anche il peso commerciale del Paese nella regione del sud-est asiatico, che aumentando i livelli di interscambio rinforza i legami di vicinato, quelli economici e quelli politici. Il volume del commercio sino-vietnamita è accresciuto sensibilmente negli ultimi dieci anni arrivando a raggiungere i 27 miliardi di dollari nel 2010 (nel 1991 era di 32 milioni di dollari), tanto che nel 2007 Pechino e Hanoi si sono impegnate nella costruzione di una base di scambio comune, una zona economica transfrontaliera per l’import-export, 8,5 chilometri quadrati di terra compresi tra la città vietnamita di Dong Dang e quella di Pingxiang, nella provincia cinese del Guanxi. Investire e delocalizzare alcuni dipartimenti di produzione in Vietnam è altamente vantaggioso per i cinesi, i costi sono decisamente più bassi e il mercato è abbastanza stabile. Anche se per Pechino gli scambi con Hanoi non sono poi così rilevanti sul piano prettamente commerciale almeno quanto lo sono su quello politico, e coprono solo l’1% dell’intera torta del commercio cinese.

COOPERAZIONE ECONOMICA, ATTORI COMPLEMENTARI – La Cina è invece diventata gradualmente un partner commerciale speciale per il Vietnam: è il primo mercato per l’import e il secondo più importante per l’export. I cinesi esportano nel Paese prodotti farmaceutici e tecnologia per il settore automobilistico, mentre il Vietnam esporta nel Paese di Mezzo petrolio, caffè e carbone. Il piano di cooperazione economica concentra gli investimenti bilaterali soprattutto nel settore infrastrutturale e nella realizzazione di nuovi corridoi economici marittimi e terrestri, come quelli che consentono ai cinesi di accedere alle basi portuali vietnamite o come l’autostrada che collega Kunning in Cina ad Haiphong in Vietnam. La struttura delle esportazioni vietnamite nel mercato europeo e statunitense è così marcatamente differenziata da quella cinese che i due Paesi più che esser competitors sembrano essere attori complementari nell’arena del commercio internazionale: infatti i cinesi esportano per lo più prodotti hi-tech ed informatici, mentre i vietnamiti esportano beni tessili e scarpe (50% del totale delle EXP).

LA DISPUTA PER LE SPRATLY – Ad Hanoi si rincorrono le voci dei fautori delle teorie cospirative che allarmano il mondo intero sull’esistenza di una sorta di “guerra economica multiforme di sabotaggio” promossa dalla Cina, che avrebbe già danneggiato alcuni centri di produzione agricola vietnamiti, per frenarne la crescita. Ma, a Pechino le autorità governative non si curano affatto del potenziale dello sviluppo economico del vicino Vietnam, quanto piuttosto del suo recente riavvicinamento allo storico alleato russo, con il quale ha concluso un contratto per l’acquisto di 6 sottomarini (Kilo Class) e di aerei-cacciabombardieri. La crescente militarizzazione e l’aumento della spesa bellica in Vietnam, come la ricerca del supporto della Russia, seguono ai sempre più frequenti incidenti tra imbarcazioni cinesi e vietnamite nelle acque del Mar Cinese Meridionale, intorno alle isole Spratly e Paracels, centro nodale e “core interests” delle due aspiranti potenze marittime. I cinesi hanno occupato l’arcipelago de facto dal 1974, ma i vietnamiti ne rivendicano il possesso de jure dal 1932, da quando le quan dao truong sa (come loro chiamano le isole Spratly) sono state annesse al Vietnam per concessione dei francesi. Sulle stesse acque su cui i cinesi portano avanti attività di esplorazione dei fondali, ricchi di risorse energetiche, i vietnamiti reclamano il riconoscimento dei diritti in merito allo sfruttamento economico degli idrocarburi e delle risorse minerali giacenti nel sottosuolo, in quella che hanno dichiarato essere la loro zona economica esclusiva. La competizione nel Mar Cinese Meridionale per il controllo delle acque può creare relazioni asimmetriche, insolite alleanze e partnerships strategiche, scombinando l’intero assetto dello scacchiere marittimo orientale, ma si esclude l’opportunità di un vero e proprio confronto militare con la Cina. Se però per controbilanciare la Cina, Hanoi rinforza e sfrutta i rapporti bilaterali con i russi e gli statunitensi, coinvolgendoli direttamente, il rischio per Pechino è che la contesa regionale si trasformi in un caso internazionale, sul quale ognuno penserà di poter avere una voce in capitolo. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Hillary Clinton, la sua voce l’ha già espressa, chiamata in causa da filippini e giapponesi: “c’è un interesse nazionale degli USA al rispetto del diritto internazionale nel Mar Cinese Meridionale”. Finchè il Vietnam continuerà a gestire le dispute marittime con la Cina nel quadro delle relazioni bilaterali, attraverso il Joint Steering Committee, o in seno all’ASEAN, cercando di integrare Pechino nel meccanismo multilaterale per vincolarlo al rispetto delle regole comuni, i cinesi possono stare tranquilli. Dopotutto il titano dell’economia globale, con un avanzo commerciale di 12 miliardi di dollari all’anno, non può temere un piccolo rivale come il Vietnam, con PIL in crescita ma partite correnti in disavanzo, perchè il legame di inter-dipendenza economica è così ampio e profondo, che il destino dei vietnamiti è inesorabilmente ancorato e condizionato dalle scelte di Pechino. Come ha riferito in un’intervista (effettuata dall’autore di questo articolo, ndr) il Prof. Carl Thayer, occorre non sottovalutare la forza del soft power esercitato dalla Cina né tantomeno le dinamiche di subordinazione che suggestionano i vietnamiti: la relazione tra i due Paesi “è asimmetrica, il Vietnam tenta di mantenere la propria autonomia pur riverendo il ruolo preminente della Cina”.