L’elezione del cantante Michel Martelly a Presidente della Repubblica della piccola nazione caraibica é stata ufficializzata lo scorso 20 aprile con la pubblicazione dei risultati finali del secondo turno elettorale. Com’é giunto uno showman ad occupare la piú alta carica dello stato? E, soprattutto, sará in grado di raccogliere le sfide che presenta la tempestosa politica haitiana?

MUSICA AL POTERE – Se fosse accaduto in Europa o in un altro paese occidentale la cosa avrebbe probabilmente fatto scalpore o per lo meno sollevato commenti e qualche dubbio. Trattandosi invece di un paese del cosiddetto “terzo mondo”, e piú precisamente di Haiti, l’elezione a Presidente della Repubblica di un popolare cantante di “compas”, l’equivalente della salsa e merengue nel resto dei Caraibi, non ha invece sorpreso piú di tanto. E con ció, non ci riferiamo alle reazioni internazionali, per le quali la politica interna haitiana é poco piú di una sconosciuta, ma alla stessa opinione pubblica del povero paese caraibico per cui la professione del nuovo leader non é stato tema di dibattito. Al contrario, la sensazione é che si trattasse della cosa piú normale del mondo.

VERO CAMBIO? – La ragione fondamentale, per lo meno per la maggior parte degli haitiani che hanno issato Michel Martelly (alias “Sweet Mickey” sul palcoscenico) alla piú alta carica della nazione é il “cambiamento” che il sorprendente candidato rappresenta ai loro occhi -oltre che per sua stessa ammissione durante la campagna elettorale- rispetto ad una classe politica che giudica vecchia e corrotta (Haiti occupa gli ultimi posti nella classifica della corruzione stilata annualmente da Transparency International, un think tank europeo) responsabile a suo dire del declino del paese durante gli ultimi 20 anni. Haiti rimane infatti il paese piú povero dell’emisfero occidentale ed i suoi indicatori di sviluppo sono peggiorati durante questo periodo.

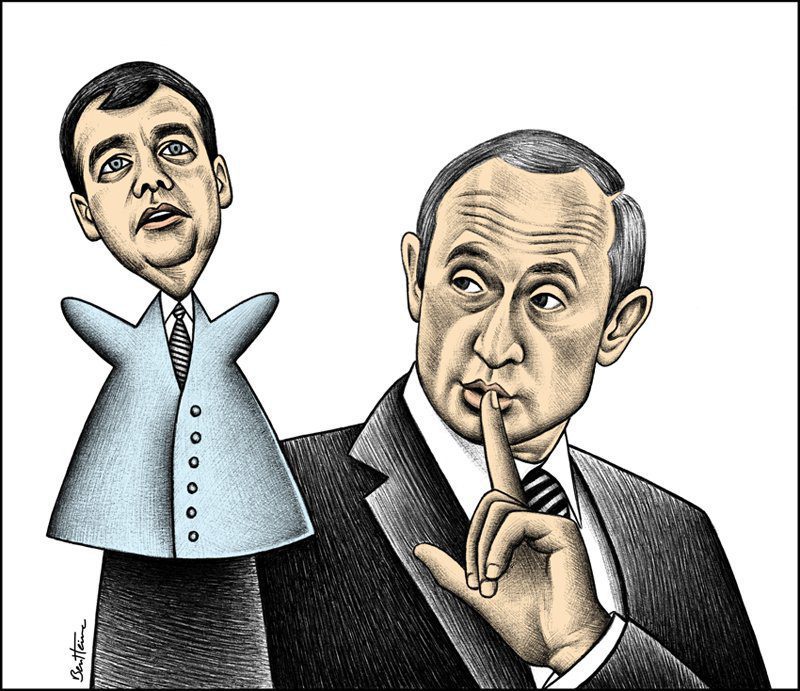

Se non é stato sorprendente, quindi, che un esponente della canzone popolare si candidasse, la sua vittoria elettorale é stata ricevuta con entusiasmo nel paese e soddisfazione della comunitá internazionale, USA, Francia e Canada e ONU in primis (gli “amici” di Haiti), che hanno cosí potuto tirare un respiro di sollievo per il fatto che l’esito delle urne non sia sfociato nelle temute manifestazioni di protesta che avevano invece caratterizzato il primo turno. Michel Martelly è così divenuto il 56° Presidente della Repubblica di Haiti ed il primo a non appartenere alla classe politica tradizionale, anche se alcuni critici segnalano i suoi legami con il vecchio regime duvalierista.

PERCHE’ MARTELLY – La popolaritá conquistata sulla scena musicale oltre che l’insoddisfazione della gente verso la politica tradizionale, comunque, non sono state l’unica arma a disposizione di Martelly. In parte grazie all’esperienza di showman accumulata negli anni da musicista, in parte per il pubblico giovane al quale si rivolge, la sua campagna elettorale si é valsa anche di un’efficace macchina comunicativa L’appoggio di Wyclef Jean, membro della band americana Fugees, uno degli haitiani piú noti in patria e all’estero ha poi permesso di formare un “duo” che si é rivelato irresistibile per i suoi sostenitori che hanno invaso le strade delle principali cittá facendo presagire un’ampia vittoria ben prima della proclamazione dei risultati il 20 aprile scorso che hanno incoronato Martelly con il 70% delle preferenze. La comunicazione, per l’appunto, é il campo sul quale la sua ben piú anziana contendente, Myrlande Manigat, ha sicuramente perso la campagna. Giunta in testa al primo turno, le ambizioni di questa ex first-lady del primo governo democratico post-duvalierista della storia haitiana sono svanite completamente, sommerse dagli slogan pro-Martelly proclamati dalle manifestazioni spontanee dei suoi sostenitori. La responsabilitá di Manigat, sulla quale riponevano la loro fiducia alcune frange piú progressiste della borghesia haitiana é stata soprattutto di non saper modificare la sua strategia, orientandola verso i giovani, il nocciolo elettorale di Martelly, in un paese in cui il 70% della popolazione ha meno di trent’anni. E ció a discapito della lunga carriera da accademica in una prestigiosa universitá haitiana.

LUCI E OMBRE – Sull’esito elettorale calano comunque alcune ombre. La prima riguarda la partecipazione. Seppur in ascesa (16 % degli aventi diritto) rispetto alla misera media del 10% per le elezioni in Haiti, questa rimane minima comparata con gli sforzi profusi dalle Nazioni Unite per organizzarle (oltre 30 milioni di dollari), un magro risultato influenzato -forse- dai rumori del ripetersi delle violenze prodotte in seguito all’esclusione di Martelly al primo turno, poi reintegrato nella corsa elettorale dalla revisione dei risultati effettuati da una commissione internazionale. Un secondo dubbio, legittimo, riguarda se Martelly incarnerá davvero il cambio nella politica haitiana, e ció non solo per il fatto d’appartenere alla piccola elite haitiana i cui interessi di fatto differiscono da quelli della maggioranza. Il partito del governo uscente, l’INITE, nonostante la sconfitta sul fronte presidenziale é forse il vero vincente delle elezioni essendo riuscito a strappare il maggior numero di deputati e senatori. Giá maggioritario al senato, si aspetta attualmente l’esito di 18 circoscrizioni contestate che se dovessero anch’esse essere assegnate all’INITE, come la prima pubblicazione dei risultati aveva stabilito, consegnerebbero al partito del presidente uscente René Preval, la maggioranza assoluta anche alla camera bassa, limitando cosí i margini di manovra del nuovo governo.

LE SFIDE – Peraltro, oltre alla leadership esposta da Martelly in campagna elettorale, questi dovrá rapidamente dimostrare capacitá strategiche e diplomatiche tali da discutere da pari a pari con le Nazioni Unite ed i donanti che assicurano con le loro contribuzioni l’80% del budget statale. Per il momento le azioni del presidente eletto suggeriscono moderazione. Il gruppo parlamentare che lo sostiene ha raccolto solamente tre deputati e un senatore, confermando la campagna “ad personam” diretta dal clan Martelly che ha snobbato l’altrettanto importante corsa per il legislativo. Ancor prima di assumere ufficialmente le sue funzioni il 14 maggio prossimo, Martelly si recherà a Washington dove ha assicurato a Hillary Clinton ed ai presidenti della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale che “il paese é pronto a ricevere gli investimenti stranieri nell’industria ed il turismo”, in declino dopo due decenni d’instabilitá. Nonostante ció, tali politiche basate sullo sfruttamento della manodopera a basso costo (abbondante sull’isola) giá applicate nel passato non hanno dato i risultati sperati. In contraddizione, lo stesso Martelly in campagna elettorale aveva messo in avanti il rilancio del settore agricolo che occupa il 60% della popolazione attiva e conta ancora, nonostante l’assenza di piani di sviluppo integrale, la deforestazione e la crisi imperante dei rifiuti ed ambientale, per il 30% della ricchezza del paese. In terzo luogo, un po’ alla sorpresa generale, Martelly ha dichiarato di voler ristabilire una forza militare nazionale -dissolta dal Presidente Aristide nel 1994 dopo che un colpo di stato lo evincesse per tre anni dal governo- un’affermazione che ha provocato una velata sorpresa ai vertici delle Nazioni Unite che dal 2004 assicurano la sicurezza per mezzo di 13,000 caschi blu dispiegati sul territorio nazionale.

Fra gli obiettivi dichiarati, inoltre, c’é la ricostruzione dal terremoto devastatore del 2010 che ha provocato 300,000 morti ed un milione di rifugiati interni -di cui 600.000 permangono oggi in accampamenti d’assistenza- , il rilancio dell’economia (i danni calcolati del terremoto ammontano a 120% del PIL nazionale) e l’educazione universale e gratuita. Martelly pensa inoltre che la riconciliazione nazionale é una condizione essenziale per rilanciare il paese sulla via dello sviluppo. Non sorprenderá, quindi, che –come lui stesso ha dichiarato- una delle sue prime decisioni sará d’amnistiare gli ex presidenti Jean Claude Duvalier e Bertrand Aristide, ritornati recentemente in Haiti dopo anni di esilio volontario, il primo, e forzato, per il secondo. Saggiamente, sembra che Martelly sia dell’avviso che eventuali problemi conviene risolverli all’inizio. Un’opinione che le organizzazioni di difesa dei diritti umani che reclamano giustizia per le vittime, in particolare del regime duvalierista, non condividono.

Gilles Cavaletto