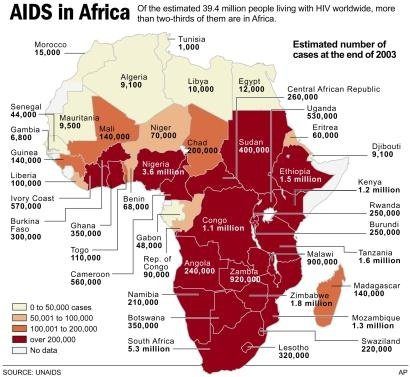

Il Mali chiede alla Corte penale internazionale un’indagine sui crimini commessi nell’Azawad, dove, nel frattempo, gli islamisti di Monoteismo e Jihad per l’Africa occidentale stanno sostituendo tuareg e Ansar Dine. Lungo il corso del Niger, infine, è arrivato il colera. Nkosazana Dlamini-Zuma, sudafricana, è la nuova Presidente della Commissione dell’Unione Africana. Salva Kiir e Omar al-Bashir si sono incontrati ad Addis Abeba, mentre in Sudan continuano le proteste contro l’austerità. La Somalia saluta con orgoglio i due atleti in partenza per le Olimpiadi, e negli stessi giorni si approva la bozza di Costituzione. E poi armi, foreste e AIDS

IL MALI SI RIVOLGE ALL’AIA – Il Governo di Bamako si è rivolto alla Corte penale internazionale per sollecitare il procuratore, la gambiana Fatou Bensouda, a investigare in merito a eventuali violazioni del diritto internazionale nell’autoproclamatosi Azawad. La delegazione del Mali, guidata dal ministro della Giustizia, Malick Coulibaly, ha confermato la richiesta del Gruppo di Contatto dell’ECOWAS, avanzata nelle scorse settimane. Da parte sua, il procuratore ha comunicato «di aver già avvertito, il 24 aprile, tutte le parti in causa circa la giurisdizione della Corte penale internazionale, in seguito alle notizie di uccisioni, rapimenti, stupri e arruolamento di bambini» e di aver «sottolineato il 1° luglio che la distruzione deliberata dei mausolei dei santi musulmani a Timbuctu possa costituire un crimine di guerra come da art. 8 dello Statuto di Roma». La decisione di Bensouda, comunque, non sarà resa pubblica prima di qualche giorno. Nel frattempo, nell’Azawad continuano gli scontri episodici tra tuareg e gruppi islamisti, con Monoteismo e Jihad per l’Africa occidentale che sta progressivamente sostituendo la presenza di Ansar Dine in molti centri abitati, tra i quali Gao. Sembrerebbe aver subito un momentaneo arresto, invece, la distruzione di edifici storici, monumenti e manoscritti, sebbene sia opportuno precisare che non si hanno informazioni accurate riguardo alla situazione nelle zone più periferiche. Un nuovo allarme, tuttavia, sta sorgendo sul piano sanitario, poiché da una decina di giorni, il Mali del nord è colpito da una dura epidemia di colera, che ha già causato 56 morti, soprattutto lungo il corso del fiume Niger. L’UNICEF ha disposto l’invio di 20mila kit per la purificazione dell’acqua.

UNA DONNA ALLA GUIDA DELL’UA – Nkosazana Dlamini-Zuma (foto sopra) è la nuova presidente della Commissione dell’Unione Africana. Prima donna a ricoprire tale incarico, Dlamini-Zuma dal 2009 è ministro degli Interni del Sudafrica, ma, in precedenza, aveva occupato il dicastero alla Salute (1994-1999) e quegli agli Esteri (1999-2009). La sua elezione giunge al termine di un lungo periodo di stallo, durante il quale l’altro candidato, nonché Presidente uscente della Commissione, Jean Ping, aveva tentato di assicurarsi un ulteriore mandato. Inoltre, prescindendo dall’assenza durante la votazione del nigeriano Jonathan Goodluck (rimasto ad Abuja per motivi di sicurezza interna) e dell’etiope Meles Zenawi, il successo di Dlamini-Zuma non era del tutto scontato, poiché molti avversavano l’affidamento dell’incarico a un rappresentante del Sudafrica, Paese che, secondo la prassi – a dire il vero interrotta, qualche anno fa, da Gheddafi – avrebbe dovuto astenersi dalla competizione perché, così come Algeria, Egitto, Etiopia e Nigeria, troppo influente. In passato, Dlamini-Zuma è stata moglie del presidente sudafricano, Jacob Zuma.

INCONTRO TRA AL-BASHIR E KIIR – La scadenza dei termini imposti dalla roadmap dell’ONU a Juba e Khartoum si avvicina sempre più, poiché al 2 agosto mancano meno di quindici giorni. Sabato scorso, per la prima volta dall’inizio delle negoziazioni di Addis Abeba, Salva Kiir e Omar al-Bashir si sono incontrati direttamente, parlando riservatamente per oltre un’ora. Durante l’incontro, il presidente sudsudanese avrebbe offerto all’omologo del nord il proprio sostegno per la risoluzione dei conflitti negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo blu, chiedendo, in cambio, la sistemazione delle controversie legate al transito del petrolio verso Port Sudan. Inoltre, Salva Kiir avrebbe proposto ad al-Bashir sia un consistente aiuto finanziario per alleggerire la crisi economica di Khartoum, sia i propri buoni uffici per una mediazione in Darfur. Nonostante le prime indiscrezioni, sembrerebbe, però, che il presidente del Sudan si sia rifiutato di accettare l’accordo sul petrolio, restando inamovibile circa la tassa di $32 per ogni barile trasportato dal sud verso il nord. La proposta di Kiir, basata su un trattato tra Ciad e Camerun, prevedeva un dazio tra 70 centesimi e un dollaro al barile. Al di là del clima positivo che ha circondato l’incontro, tra i due Presidenti non si è arrivati, probabilmente, ad alcuna concreta soluzione, stanti da un lato la volontà di Khartoum a mantenere «la priorità riguardo alle questioni di sicurezza», dall’altro la decisione di Juba a voler risolvere subito le controversie sul petrolio. Tuttavia, la circostanza di un colloquio diretto tra i due Capi di Stato mostra che entrambi abbiano compreso che giungere alla scadenza dei termini imposti dall’ONU senza risultati avrebbe solo effetti negativi.

AVVOCATI ARRESTATI IN SUDAN – Continuano le proteste in Sudan. Dopo la repressione dei primi giorni di luglio, riguardo alla quale Unione Africana, ONU e USA hanno chiesto informazioni, lunedì scorso sono scesi in piazza gli avvocati, i quali, a Nyala, hanno organizzato una serie di manifestazioni. Il giorno dopo, una loro rappresentanza ha incontrato alcuni membri del Governo del Darfur meridionale, presentando una petizione nella quale si chiedeva ad al-Bashir di interrompere il controllo violento del dissenso. Il confronto è stato piuttosto teso e, al termine, tre avvocati sono stati arrestati con l’accusa di incitamento alla rivolta. Le proteste in Sudan durano ormai, nella fase più acuta, da più di un mese e sono state causate dalle misure di austerità imposte dal Governo per far fronte alla crisi economica.

VERSO LA NUOVA SOMALIA – In linea con i tempi previsti, gli anziani delle tribù somale hanno valutato la bozza costituzionale, che adesso dovrà essere approvata da un’assemblea composta da 825 membri nominati dagli stessi elders. Nonostante la discussione abbia occupato diversi giorni, secondo la stampa non ci sarebbero state modifiche sostanziali al documento, ma l’incertezza deriva dall’impossibilità di poter ancora visionare il progetto costituzionale come approvato dagli anziani. Nessuna data è stata indicata per la convocazione della Costituente.

MAURITIUS PIAZZA DEL CONTRABBANDO DI ARMI – Secondo la ong Conflict Awareness Project, le Isole Mauritius sarebbero un nodo logistico per il traffico illegale di armi. Il contrabbando sarebbe condotto da personaggi provenienti dalla Russia e già noti in molti Paesi. Tuttavia, secondo la direttrice dell’Organizzazione, Kathi Lynn Austin, il commercio vedrebbe implicate anche società europee e statunitensi, le quali trarrebbero vantaggio dalla vendita di armi e sistemi informatici a canali altrimenti preclusi. La merce, dalle Isole Mauritius, sarebbe poi diretta verso Iran, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Sudan e, forse, Siria.

LA DIFESA DELLE FORESTE CENTRAFRICANE – Repubblica democratica del Congo, Repubblica del Congo e Repubblica centrafricana hanno stretto un accordo con la Francia per un progetto che prevede l’impiego di immagini satellitari al fine di controllare l’estensione delle foreste. Recentemente, anche il Camerun, Paese che vanta la seconda foresta africana, si è unito al gruppo, cosicché l’area coperta dall’iniziativa sarà prossima ai 330 milioni di ettari. La necessità di Yaoundé è limitare la riduzione della superficie verde, già diminuita del 18% tra il 1990 e il 2010. Il costo totale del progetto sarà di 233 milioni di dollari e parte dei servizi sarà fornita dalla Astrium Services.

LA SOMALIA ALLE OLIMPIADI – Il futuro della Somalia passa anche dallo sport: i due atleti che rappresenteranno Mogadiscio alle Olimpiadi, infatti, sono arrivati a Londra dopo essere stati salutati alla partenza con affetto e commozione. Entrambi gareggeranno in discipline di atletica leggera, poiché la giovane Zamzam Mohamed Farah correrà i 400 m donne, mentre Mohamed Hassan Mohamed Tayow affronterà la prova dei 1.500 m uomini.