Un’analisi tecnica, che cerca di far luce su una annosa questione, che da decenni caratterizza anche le relazioni tra Stati: bisogna “trattare” tutti quanti allo stesso modo, o ognuno nella sua specificità? Da quasi 40 anni, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati ha introdotto il trattamento differenziale, in particolare per i Paesi in via di sviluppo. Nasce così un doppio standard normativo, una discriminazione positiva nelle relazioni fra Stati che presenta però alcune contro-indicazioni: è il caso di quei Paesi in fondo alla classifica che proprio per gli aiuti ricevuti in virtù della loro condizione difficile, non sembrano avere alcun interesse a “scalare il ranking”… un circolo vizioso non facile da spezzare

I PVS SI FANNO SENTIRE: CARTA CANTA – Per comprendere le dinamiche della differenziazione è necessario risalire agli anni ’70, quando gli Stati in via di sviluppo (PVS) di recente formazione, acquisita l’indipendenza ed entrati a far parte delle Nazioni Unite, arrivarono a detenere una superiorità numerica rispetto ai Paesi industrializzati (totalizzando quasi 2/3 dei seggi dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, UNGA). Fu allora che i PVS iniziarono a contestare la validità delle norme internazionali formatesi in epoca coloniale in quanto poco rappresentatrici dei loro interessi. La contestazione, che investì interi settori del diritto internazionale generale, fra cui quello economico, condusse all’elaborazione della Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati. La Carta, adottata dall’UNGA nel 1974 con 120 voti favorevoli (6 contrari e 10 astensioni, tutti provenienti dalle potenze occidentali) e concepita per realizzare un ordine economico equo, si poneva l’obiettivo di correggere il gap esistente fra PVS e Paesi industrializzati.

INEGUAGLIANZA COMPENSATRICE – La Carta pur presentando un modello di sviluppo stato-centrico ormai desueto e pur non avendo carattere giuridicamente vincolante, contiene un importante elemento di novità che si inserisce nel panorama internazionale: il principio dell’ineguaglianza compensatrice. Riconoscendo per alcuni Stati ineguali condizioni di partenza, il principio promuove un trattamento differenziato da realizzarsi attraverso un sistema normativo diseguale proprio perché diretto a compensare, mediante opportune misure, la situazione dei Paesi meno progrediti. All’eguaglianza formale si affianca per la prima volta l’eguaglianza sostanziale che comporta che situazioni uguali vengano trattate nel medesimo modo, ma anche che situazioni diverse vengano trattate in modo differente, rimuovendo i fattori di disparità sociale, culturale ed economica, esistenti tra gli appartenenti alla collettività.

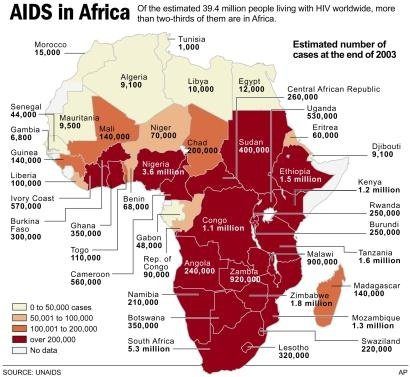

I BENEFICIARI – Comunemente, sono gli Stati in via di sviluppo, anche se, ad un’osservazione più attenta, la categoria si presenta molto eterogenea. La definizione di PVS si riferisce ad uno Stato con una ristretta base industriale, un livello di reddito basso, una povertà diffusa, poca accumulazione di capitale ed un basso indice sviluppo umano. All’interno del gruppo dei PVS, figura un’altra sotto-categoria, quella di “Paesi meno sviluppati” (Least Developed Countries, LDC) che indica una condizione di estrema vulnerabilità. Ad essi l’UNGA dedicò una risoluzione (1971) volta a formalizzare, per la prima volta nella storia, un elenco di 25 Paesi particolarmente e strutturalmente vulnerabili. I criteri per la classificazione considerano gli “impedimenti strutturali” alla crescita determinati dal verificarsi di tre condizioni simultanee: basso reddito nazionale lordo pro capite, basso indice di sviluppo umano ed elevato indice di vulnerabilità economica. Dopo una immediata revisione dei criteri (1975) e conseguenti successive modifiche (1991, 1999, 2005, 2011), si è arrivati a distinguere due processi consecutivi: la fase preliminare di inclusione e quella, successiva, di classificazione dei Paesi. L’arco temporale che si frappone fra le due soglie consente ad un LDC di elaborare una strategia di transizione o di allontanamento dai valori dell’inclusione verso uno sviluppo autonomo. Una volta classificato, un LDC beneficia di agevolate condizioni commerciali, finanziarie, di supporto tecnico, nonché dell’Assistenza allo Sviluppo Ufficiale (ODA), un sussidio dato dai governi a determinate condizioni concessionarie anche sotto forma di semplici donazioni.

DOPPIO STANDARD NORMATIVO: LE CRITICITA’ – Convenzioni e trattati da tempo istituzionalizzano un “doppio standard normativo” giustificato da specifiche circostanze di gruppo che si traducono in distinte responsabilità pattizie. Se certamente è indubbia la validità della discriminazione positiva, non si può far a meno di rilevare alcune “esternalità” negative collegate al fenomeno della differenziazione. La prima criticità si riferisce al fattore necessariamente transitorio che dovrebbe avere l'appartenenza ad una certa categoria, mentre la seconda denota un mutamento nel processo di formazione delle norme internazionali.

La temporaneità è un elemento imprescindibile in quanto suggerisce la possibilità (e la necessaria aspettativa) che un Paese transiti da più bassi a maggiori livelli di sviluppo. In particolare, per gli LDC la strategia di transizione dovrebbe permettere loro di abbandonare l’iniziale condizione di vulnerabilità per intraprendere un percorso di crescita programmato nel lungo periodo. La non permanenza dello status di LDC è stato rilevato anche dalla risoluzione 59/209 (2004) dell’UNGA che ha incoraggiato i Paesi donatori a perseguire una graduale riduzione degli aiuti forniti così da incentivare la transizione dei Paesi verso un percorso di sviluppo continuato ed indipendente. I dati forniti dalle NU, purtroppo, muovono in direzione opposta: in 35 anni dall’istituzione della categoria, il numero dei LDC è raddoppiato passando da 25 nel 1971 a 49 nel 2009. Emerge dunque il rischio che, qualora la categorizzazione diventi rigida e statica, possa condurre ad una indesiderata cristallizzazione delle differenze socio-economiche, innescando un meccanismo perverso a danno degli stessi Paesi classificati. Vi sono studi a dimostrazione del fatto che la permanenza di un LDC nella categoria abbia frequentemente favorito un rinvio nelle riforme economiche ed istituzionali, una maggiore diffusione della corruzione interna e l’incrementato della dipendenza estera rispetto ai Paesi donatori. Sembra così generarsi il rischio per questi Stati di cadere nella “trappola della classificazione” ovvero di ristagnare artificialmente per poter continuare a beneficiare dello status e delle misure a supporto fornite. Da qui, emerge la necessità che il paradigma della discriminazione positiva nelle relazioni fra gli Stati debba muovere dalle azioni di semplice sostegno verso una serie di attività di capacity building che consentano ai Paesi beneficiari di intraprendere autonomi percorsi di sviluppo.

Il secondo fattore che merita attenzione si riferisce all’impatto che il doppio standard normativo, potrebbe avere sulla modalità di formazione delle norme internazionali generali. Tali norme, non scritte, ma applicabili a tutti i soggetti del diritto internazionale, sono espressione dell’omogeneità degli interessi, dei valori e degli scopi perseguiti dalla CI nel suo complesso. Ora, l’emergere di regionalismi e di “categorie” di Stati può concorrere alla perdita di uniformità e, conseguentemente, condurre alla formazione di norme particolari (“di categoria”) o regionali che rispondano a soli interessi di uno specifico gruppo di Paesi, imprimendo così un sensibile mutamento nel processo collettivo e condiviso di formazione normativa.

Emanuela Sardellitti [email protected]