I 7 giorni della settimana che ci aspettano, si discostano dalla consuetudine delle relazioni e della politica internazionale che vi abbiamo raccontato nei mesi precedenti. Nonostante il doppio veto russo-cinese, la questione siriana sembra giunta al capolinea, l'Europa volta le spalle alla crisi e punta alla cooperazione in Asia, le primarie repubblicane negli Stati Uniti sanciscono il candidato favorito e la Palestina ritrova l'armonia tra le varie spinte nazionalistiche. Tuttavia restano ancore le tracce delle questioni peculiari del primo mese dell'anno chiusosi con l'eterno ritorno delle tensioni sulle Falklands/Malvinas, l'inverno arabo in Egitto e gli scontri tra governo centrale e ribelli nell'Africa occidentale. Il ristretto di oggi lancia a voi lettori il dado della sfida, in attesa dei primi appuntamenti elettorali, siete pronti a seguirci verso l'ignoto?

EUROPA

Lunedì 6-Venerdì 10 – Altra settimana di impegni internazionali per il Presidente del Consiglio italiano Mario Monti. Nella mattinata di lunedì l'ex Commissario europeo riceverà a Roma il Segretario dell'OCSE Angel Gurria, per trattare della cooperazione allo sviluppo e degli impegni economico-internazionali da portare avanti nel corso dei prossimi mesi. Mercoledì Monti accompagnato dal titolare della Franesina, Giulio Terzi di Sant'Agata giungerà a Washington in visita ufficiale presso la Casa Bianca, in seguito all'invito del Presidente barack Obama. Oltre ad un intervento presso il Peterson Institute è in programma anche un colloquio presso il palazzo di vetro di New York con il Segretario delle Nazioni Unite Ban Ki Moon e il Presidente dell'Assemblea Generale Al Nasser. Le prime pallide luci di una ripresa economica made in Rome garantiranno argomenti da spendere anche durante l'importante vertice con gli operatori finanziari del New York Stock Exchange a Wall Street per favorire la credibilità del debito pubblico italiano.

Lunedì 6 – E' in programma a Parigi il 14esimo vertice interministeriale tra Francia e Germania, i leader Nicolas Sarkozy, in lizza per le presidenziali di aprile, e Angela Merkel, reduce da una visita a Pechino, discuteranno delle relazioni bilaterali tra i due paesi. Sul tavolo non solo le misure anti-crisi e l'integrazione europea ma anche questioni di cooperazione economico-industriale nelle regioni di frontiera. Ha suscitato ilarità in tutta la stampa mondiale la trovata geniale del premier francese che per ovviare al sensibile calo di consensi che lo affligge ha pensato bene di rivolgersi alla nazione con un intervista per France 2 alla fine del meeting in parallelo all'intervento della Merkel sul canale tedesco ZDF.

RUSSIA – Il gelo siberiano degli ultimi giorni non è l'unico problema che accomuna i disagi europei a quelli della sterminata Russia, infatti i colloqui tra Commissione Europea e il colosso post-sovietico del gas Gazprom si sono conclusi con l'accordo per la riduzione dei rifornimenti verso ovest di circa il 30%. I bisogni interni di Mosca aumentati a causa dell'inverno rigido hanno privato Italia, Polonia, Slovacchia, Austria, Romania, Bulgaria e Grecia di una voce fondamentale nelle entrate energetiche. Intanto la visita del Segretario di Stato Clinton in Bulgaria ha alimentato le polemiche per le richieste pressanti di diversificazione delle fonti di energia che legano strettamente Sofia a Mosca. Il premier Borisov ha confermato il suo impegno per garantire alla Chevron, multinazionale americana, l'esplorazione di alcuni giacimenti di gas scisto nel paese, nonostante le polemiche per il rischio di inquinamento ambientale.

AMERICHE

STATI UNITI – Il candidato repubblicano Mitt Romney ottiene la terza vittoria nelle primarie del G.O.P. giungendo ad un totale di 95 delegati contro i 30 conquistati dallo sfidante Newt Gingrich. In vista dei prossimi appuntamenti in Maine, Colorado, Minnesota e Missouri dove i seggi si chiuderanno martedì il miliardario mormone, che ha recentemente ottenuto l'endorsement del compagno di ricchezze Donald Trump, è riuscito a spostare il mirino delle polemiche dai suoi sfidanti all'inquilino della Casa Bianca, Barack Obama. Nonostante le tre vittorie ottenute in New Hampshire, Florida e Nevada i principali politologi americani si trattengono dai verdetti definitiva in attesa delle vere sfide negli stati popolosi come New York, California e Texas dove i delegati in ballo sono numerosissimi. Le ampie capacità di auto-finanziamento e la conquista di una buona fetta dell'elettorato fedele al movimento del Tea Party hanno tuttavia sancito un netto distacco dalle possibilità del boccheggiante Gingrich che accusa il suo sfidante di falsità.

ARGENTINA – Continuano le tensioni tra Londra e Buenos Aires per l'arrivo, preannunciato da mesi, del Principe William nell'arcipelago delle Falkland/Malvinas. Il secondo erede al trono inglese in linea di successione resterà nella base di Mount Pleasant per almeno 6 settimane, durante le quali svolgerà un periodo di esercitazioni come elicotterista di soccorso aereo. Oltre alle scontate accuse di "provocazione da conquistatori" del governo argentino, questa volta si sono sommate le dichiarazioni del Presidente ecuadoregno Rafael Correa in visita a Caracas dall'amico Hugo Chávez. I magnifici due in occasione del ventesimo anniversario del golpe fallito del leader venezuelano hanno proposto alla Presidenta Kirchner Fernández un piano di sanzioni a livello sud-americano contro la Gran Bretagna, citando l'esempio di un recesso collettivo dal Trattato Interamericano di Assistenza Reciproca.

VENEZUELA – Fastose celebrazioni hanno preso luogo presso la base militare di Fort Tiuna in onore del fallito golpe contro l'ex Presidente Carlos Andres Perez che lanciò il progetto socialista di Hugo Chavéz. Sotto gli occhi della cerchia di amici latino-americani il leader ha presentato una parata d'onore dei reparti speciali, delle guardie pretoriane e di numerosi jet ed elicotteri da combattimento. Invitati allo spettacolo erano il presidente di cubano Raul Castro il boliviano Evo Morales, il presidente del Nicaragua Daniel Ortega e quello di Haiti Michel Martelly, tutti particolarmente interessati alla cooperazione per la sicurezza e la difesa e membri dell'ALBA, l'alleanze bolivariana promossa dallo stesso Chavéz che ha tenuto un meeting straordinario a Caracas nel week-end.

AFRICA

MALI – Potrebbe precipitare gravemente verso un conflitto civile la situazione instabile nel paese dell'Africa occidentale colpito dalla ribellione armata del movimento secessionista per la liberazione dell'Azawad. Nonostante il discorso pubblico del Presidente Amadou Toumani Toure invitasse la popolazione a non accusare l'etnia araba e touareg degli attacchi armati, nella capitale Bamako si sono moltiplicati i casi di aggressione a famiglie arabe, estranee alla lotta armata. Secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa almeno 15000 persone avrebbero abbandonato il Mali alla volta dei confinanti Niger e Mauritania, tra cui numerosi militari e appartenenti alle minoranze arabe. La ragione principale dell'esplosione delle violenze sarebbe il ritorno dalla Libia dei mercenari assoldati dal regime di Gheddafi per far fronte alle avanzate del CNT, gli uomini catturati e in seguito rilasciati sarebbero riusciti a trafugare un numero imprecisato di armi pronte ad essere impiegate contro il governo centrale.

LIBIA – Ha preso il via Domenica davanti alla Corte Militare di Bengasi il primo processo contro alcuni sostenitori del regime di Gheddafi catturati lo scorso luglio. I 40 imputati sarebbero tutti civili coinvolti in atti criminali contro le istituzioni e le autorità del CNT, in particolare avrebbero organizzato e portato a termine operazioni terroristiche, sequestri e sabotaggi grazie al sostegno di membri dei servizi segreti. Intanto si amplia la legittimazione internazionale del nuovo governo grazie alla visita del Ministro degli Esteri, nonchè vice-premier albanese Edmond Haxhinasto che ha promesso all'omologo Ashour Ben Khaial cooperazione economico-industriale e un impegno per la ricostruzione di complessi infrastrutturali e nel campo dell'edilizia. Ha destato polemiche invece la dichiarazione del Ministro dell'Interno Fawzy Abdilal che ha fissato entro venti giorni la data del processo al figlio del raìs Saìf al Islam, che non avrebbe richiesto l'assistenza di alcun avvocato.

NIGERIA – Si risveglia anche la tensione presso il delta del Niger, dove da sempre è attivo il movimento indipendentista Mend, che si batte per l'emancipazione dalle multinazionale del petrolio. In un attacco compiuto sabato sera sarebbe andato distrutto proprio un oleodotto dell'italiana AGIP, da anni impegnata nell'estrazione di greggio, accusata dai ribelli di inquinamento amnientale. Intanto nonostante l'arresto di uno dei leader del movimento estremista Boko Haram, tale Abu Qaqa membro della Shura della setta, gli Stati Uniti hanno annunciato un'ulteriore stretta alla concessione di visti d'ingresso per i cittadini nigeriani, visto l'elevato rischio di attentati. É sempre più in bilico il controllo del governo centrale sulle varie spinte separatiste mentre la tensione interreligiosa è ormai compromessa dopo gli attentati di Natale e le continue violenze nelle regioni periferiche.

ASIA

Venerdì 10 – Sono attesi a Nuova Dehli per l'EU-INDIA Summit il Presidente della Commisione Europea José Manuel Barroso, il Presidente del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy e il Commissario per il mercato europeo Karel De Gucht. Il Presidente indiano Mrs. Pratibha Devisingh Patil e il Primo Ministro Mahoman Singh dibatteranno i contenuti dei famigerati Free Trade Agreements che tengono banco tra le controparti dal 2007. il vero obiettivo delle cariche europee è quello di garantire alle industrie del vecchio continente vantaggi in mercati fondamentali, come quello automobilistico dove sono in ballo tariffe protezionistiche ostili all'ACEA, l'unione dei produttori di auto europei. Sul fronte opposto si prevede adamantina la tenuta nella politica di confronto sulla questione dei medicinali che oppone le case farmaceutiche in una battaglia su prezzi, licenze e brevetti. Il mercato indiano garantirebbe senza dubbio una boccata d'aria fresca per le boccheggianti industrie europee, con un miliardo e duecontomila consumatori e un tasso di crescita stimato dalla Banca Mondiale intorno al 6,8% per il 2012-'13, ma Nuova Delhi sembra intenzionata a vendere cara la pelle.

Domenica 12 – Il Commissario europeo per la Cooperazione allo Sviluppo Andris Piebalgs si recherà in visita ufficiale in Birmania per implementare l'azione di sostegno alla road-map democratica e alle riforme offerta da Bruxelles a Naypyidaw. Oltre alla capitale dove incontrerà il Presidente Thein Sein, Piebalgs visiterà Yangoon e la residenza della leader della LND Suu Kyi per parlare delle prossime elezioni che la vedranno probabilmente entrare per la prima volta in Parlamento. L'azione dell'Unione Europea sarà al centro della Conferenza sulle politiche di Sviluppo che si terrà durante il viaggio e cui prenderà parte tra gli altri anche il Ministro tedesco per la Cooperazione Economica Dirk Niebel. Inutile dire che l'Europa punta molto sul futuro della Birmania, che, spinta dai timori di colonizzazione economico-industriale da parte di Pechino potrebbe gettarsi nelle braccia di Bruxelles, ritenuta un partner più credibile e senza mire espansionistiche.

CINA – Le immolazioni dei monaci buddhisti appartenenti alla minoranza tibetana continuano a mettere a disagio le autorità del governo centrale nella regione sud-occidentale del Sichuan. Radio Free Asia, emittente filo-occidentale, ha diffuso il sacrificio di tre religiosi nella Contea di Seda, consegnatisi alle fiamme dopo aver chiesto libertà per il Tibet e la fine dell'esilio del Dalai Lama. Intanto sul fronte economico ha suscitato dibattiti la conferma del piano dell'Ufficio Brevetti Cinese, denominato "Strategia Nazionale per lo sviluppo dei brevetti", che punterebbe alla cifra impressionante di 2 milioni di brevetti entro il 2015. L'obiettivo, criticato e ridimensionato dagli osservatori occidentali, non comprenderebbe solo nuove invenzioni, ma il solo annuncio ha fatto rabbrividire l'economia statunitense che potrebbe vedersi scalzata dal gradino più alto del podio della proprietà intellettuale entro il 2017.

MEDIO-ORIENTE

Lunedì 6 – Riprenderanno in mattinata i colloqui tra le due entità di governo palestinesi Al Fatah e Hamas, svoltisi nel week-end a Doha, in Qatar, con i buon auspici dello Sceicco Al Thani. Abu Mahzen e il suo omologo Khaled Mashaal si sono detti favorevoli all'istituzione di un esecutivo di transizione che guidi i territori palestinesi verso le elezioni di maggio. Hamas controlla la Striscia di Gaza mentre Fatah dagli uffici di Ramallah è relegata alla Cisgiordania, l'accordo tra le due fazioni necessita tuttavia del benestare di altri movimenti palestinesi come sostenuto dal portavoce di Abu Mazen, Azzem al-Ahmed. In caso di soluzione della controversia intestina alla causa palestinese, i tentativi israeliani di sabotare i tavoli delle trattative di pace potrebbero suscitare l'opposizione della Comunità Internazionale, proprio all'apice della crisi con l'Iran e delle tensioni interne tra mondo secolare e opposizione laica.

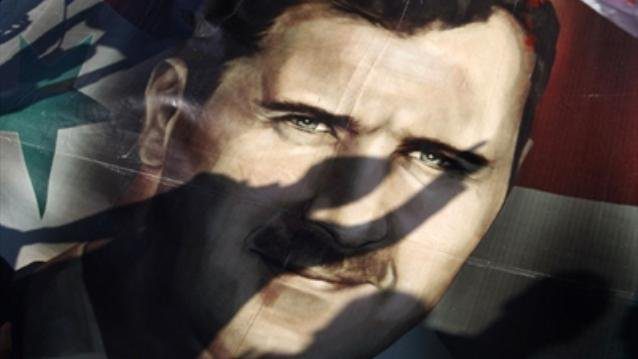

Martedì 7 – Il veto congiunto di Cina e Russia alla bozza di risoluzione di condanna per le violenze del regime di Al-Assad garantirà alle forze di sicurezza altro tempo prezioso per la soluzione definitiva del problema disertori-opposizione. Sembra ormai diventata routine la preventiva missione esplorativa di Mosca nelle aree destinate alle operazioni di peace-keeping delegate dal Consiglio di Sicurezza al Segretario ONU. Questa volta toccherà al Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e dal Capo dell'Intelligence per l'Estero Mikhail Fradkov trattare a Damasco una caduta controllata della quarantennale dinastia degli Assad. Il tentativo, simile alle missioni di Yevgeny Primakov nel 1999 nella Belgrado di Milosevic e nel 2003 a Baghdad da Saddam Hussein, entrambe conclusesi in un fallimento. Stavolta l'obiettivo è evitare a tutti i costi non solo un intervento umanitario occidentale, ma soprattutto una possibile espansione dei tentacoli del GCC, l'organismo che raccoglie i paesi del Golfo Persico guidato dallo Sceicco qatarino Al Thani. Il New York Times ha parlato recentemente di un possibile ruolo nella transizione del delfino di Bashar, il vice-premier Farouk Al Shara, ex ministro degli Esteri ed ex Ambasciatore a Roma, ma le dinamiche siriane potrebbero anche scivolare verso esiti meno prevedibili.

EGITTO – Continuano le tensioni tra la giunta militare attualmente al potere in Egitto e i paesi occidentali, impegnati nella road-map verso le elezioni presidenziali. Secondo fonti giudiziarie 44 membri di una ONG operante al Cairo potrebbero essere processati davanti alla Corte Penale Egiziana per finanziamento illegittimo. Secondo gli accusatori l'organizzazione avrebbe tentato di istituire rami di organizzazioni internazionali nel territorio egiziano senza il consenso dell'esecutivo, la decisione sarebbe scaturita in seguito ai raid che hanno colpito le sedi di istituzioni americane in Egitto appartenenti al Partito Democratico e al G.O.P. Le inchieste, iniziate a luglio dopo le dichiarazioni dell'Ambasciatrice americana in egitto Anne Patterson sul finanziamento alle ONG nel periodo successivo alla caduta di Hosni Mubarak, evidenzierebbero chiare attività sovversive secondo lo stesso Feldmaresciallo Tantawi.

Fabio Stella [email protected]