Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza ha ucciso un lavoratore thailandese nel kibbutz di Netiv Ha’assera, nel Sud di Israele. E’ la prima vittima in Israele dal conflitto del 2008-2009. Tel Aviv pronta a reagire con forza?

CI RISIAMO – Non succedeva da più di un anno. La pioggia di razzi Qassam che aveva colpito le cittadine e i villaggi del Sud dello Stato di Israele, lanciati dalla Striscia di Gaza, sembrava un ricordo, seppure gli abitanti israeliani della zona vivono in un costante stato di allerta. Adesso è accaduto di nuovo. Un razzo ha centrato il bersaglio e ucciso un cittadino israeliano. O meglio, un cittadino di origine thailandese residente in un kibbutz a Netiv Ha’assera (vedi cartina sotto), a 5 chilometri dal confine con la Striscia di Gaza. Il fatto di sangue segue l’escalation delle ultime settimane, che hanno visto gli Israeliani annunciare nuovi massicci insediamenti a Gerusalemme Est e, dall’altra parte, i Palestinesi organizzarsi in insurrezioni e atti di guerriglia, tanto da far temere l’imminente scoppio di una terza intifada.

CHI C’E’ DIETRO? – L’attacco con il razzo (nella foto sopra, il corpo del cittadino thailandese) non è stato rivendicato dai “soliti” attori presenti nella Striscia, Hamas e la Jihad Islamica, ma da un gruppo che si autodefinisce Ansar al-Sunna (letteralmente “i sostenitori della Sunna”, la raccolta dei detti e atti del Profeta Maometto, ndr) e che secondo alcune fonti sarebbe vicina alla nebulosa di al-Qaeda. Quanto vi sia di vero in tutta questa vicenda è ancora tutto da vedere. Ciò che è certo è che Hamas, seppure non abbia condannato l’episodio in via ufficiale, sarebbe molto contrariata dalla vicenda, in quanto metterebbe a dura prova la sua credibilità di amministratore della Striscia di Gaza e minerebbe gli sforzi compiuti per una sorta di legittimazione internazionale del movimento. L’altra cosa che appare quasi certa, sembra essere l’imminente risposta dell’Esercito israeliano.

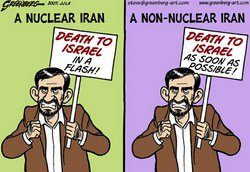

COSA ACCADRA’? – Nessuno può dirlo con esattezza, ma si può ipotizzare una risposta massiccia da parte del governo di Netanyahu. Probabilmente non si tratterà di un’operazione in grande stile e su larga scala, come fu quella di “Piombo Fuso” (che provocò 1.400 morti tra i Palestinesi della Striscia tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009), ma sicuramente per Tel Aviv sarà l’occasione per fare i conti con una serie di situazioni. Il governo israeliano potrebbe lanciare una nuova campagna di raid aerei, pur senza l’impiego di forze di terra, con lo scopo di colpire in profondità alcuni bersagli mirati facenti capo ad Hamas (ritenuta comunque indirettamente responsabile dell’azione) e potrebbe tentare di colpire anche alcune infrastrutture e possibili arsenali del movimento. Se così fosse, non è escluso il coinvolgimento di civili, vista l’altissima densità di popolazione nella Striscia. Ciò potrebbe provocare una reazione da parte di Hamas, con esiti imprevedibili, visto che non si può prevedere cosa possa accadere nell’altro territorio palestinese, la Cisgiordania.

UNA COINCIDENZA… – Inoltre, non si può non notare la coincidenza dell’attacco con l’arrivo della responsabile per la politica estera e di sicurezza europea, Catherine Ashton nello Stato di Israele, proprio dalla Striscia di Gaza. Potrebbe trattarsi dunque di un chiaro messaggio politico alla comunità internazionale e allo Stato israeliano: la Striscia di Gaza è controllata da Hamas e da altri gruppi di resistenza che non intendono lasciare che Israele continui con la propria politica di insediamenti e negazione del diritto di esistenza di uno Stato palestinese. Un’altra chiave di lettura potrebbe essere invece quella di un gruppo, Ansar al-Sunna, legato più ai gruppi di stampo salafita che agiscono altrove in Medio Oriente, soprattutto in Iraq, con il possibile appoggio di attori come l’Arabia Saudita, che tentano di mettere in discredito gli alleati di Hamas, come la Siria (attualmente impegnata in un difficile processo di avvicinamento all’Occidente e, tramite la Turchia, anche allo stesso Israele) e l’Iran. Una resa dei conti più generica, insomma. L’unica cosa certa per il momento, ripetiamo, si può dedurre dalle parole del Vice-Primo Ministro israeliano Silvan Shalom: “L’attacco ha sorpassato la linea rossa. La risposta di Israele sarà appropriata. E sarà dura”.

Stefano Torelli [email protected]