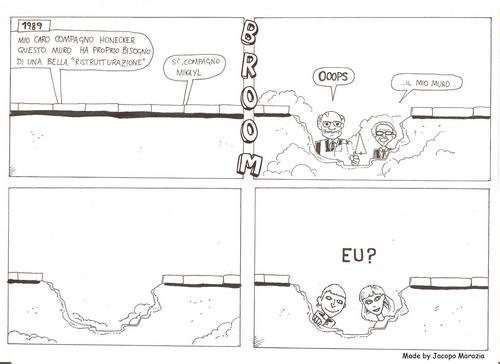

Vent’anni fa una nuova generazione di giovani abbatteva pacificamente il muro di Berlino, dando vita ad un’Europa libera e unita. Oggi, un’altra generazione vuole provare a completare quel progetto

Venti anni fa crollava un muro e nasceva una generazione. Proprio così, perché al di là dell’evento storico in sé, delle colonne di automobili che dalla Germania Est e da altre parti del blocco sovietico si recavano, i giorni precedenti al fatidico 9 novembre, verso l’Ungheria che aveva aperto le frontiere con l’Austria e, dunque, verso l’Ovest e la libertà; al di là delle picconate che hanno abbattuto quel muro la notte del 9 novembre, dopo quasi trent’anni di esistenza; al di là delle immagini dei berlinesi che si abbracciavano dopo aver scavalcato o creato brecce in quel muro; al di là di tutti questi ricordi e della storia, c’è una generazione di ragazzi e di “Europei”.

Non si parla tanto di Europei nel senso comunitario dell’Unione Europea, quel progetto rivitalizzato proprio dalle macerie di quel muro e che per una stagione intera (tutti gli anni ’90) ha avuto l’illusione di creare un nuovo soggetto politico che potesse incidere sulla vita politica internazionale quanto (se non più) degli Stati Uniti, allargandosi sempre più verso Est e dando l’impressione che potessero nascere gli Stati Uniti d’Europa. Niente di tutto questo. A distanza di venti anni si può affermare che, se le cose rimanessero così, l’idea di un’unità politica europea, del ritorno alle relazioni internazionali intese come eurocentriche, dopo la fine della Guerra Fredda in cui il Vecchio continente è stato l’oggetto delle contese delle due superpotenze entrambe esterne all’Europa, sarebbero ormai puro idealismo, con poche o nessuna chance di realizzazione.

E’ per questo che con la nascita di una nuova generazione di Europei si vuole intendere altro. Quell’altro è formato dalle persone, dalla società, dalle idee che sono state condivise con tutta quella parte di Europa che si trovava al di là del muro. Quei giovani che si abbracciavano e festeggiavano 20 anni fa sono diventati la classe dirigente di nuove entità statali vogliose di rinascita e libertà. Simbolo di speranza per il futuro e di sviluppo, con lo sguardo a quell’orizzonte che un muro troppo ingombrante non aveva dato loro la possibilità di essere visto, ma solo il vagheggiamento di essere sognato ed immaginato. I bambini e ragazzini che guardavano le immagini di quel muro sgretolarsi, sotto i colpi di martello di ogni singolo comune cittadino e tra le note dei Pink Floyd che accorrevano presso la Porta di Brandeburgo per celebrare l’evento, sono adesso gli stessi che, da Lisbona a Riga e da Stoccolma a Budapest, fanno parte della “generazione Erasmus”. E dunque sono loro i protagonisti di questa rivoluzione fatta a colpi di piccone e martello. Una rivoluzione quasi del tutto incruenta che ha portato milioni di persone ad interagire tra di loro, a sentirsi più liberi in un mondo tutto uguale, o almeno privo degli odiosi vincoli imposti da due generazioni sospettose e liberticide che hanno posto in essere quel muro.

La mente oggi va a quelle immagini, alle lacrime di gioia dei berlinesi che fanno festa, ma anche alle feste di oggi nei quartieri di Parigi e Londra, cui prendono parte ragazzi di Lubiana, Tallin, Oslo, Madrid e Roma. Questa è la più grande eredità lasciata dalla caduta del muro. Un’eredità fatta di persone e di società, dal momento che per il resto molte cose sembrano stiano tornando uguali: la Russia compete fortemente con gli Stati Uniti a suon di gasdotti e guerricciole di confine; l’Europa continua ad essere divisa e non sa schierarsi unitariamente su alcun oggetto di discussione; l’Asia e l’Africa continuano ad essere terreni di scontro in cui si inserisce anche la superpotenza cinese (e anche qui, non è una grande novità rispetto alla fine degli anni ’80…) e in Italia si continua a combattere una guerra ideologica tra destra e sinistra (che nel frattempo hanno assunto forme diverse da quelle di ieri, ma hanno mantenuto la retorica e il livello di scontro di venti o trenta anni fa, come se ancora ci fossero brigatisti contro picchiatori…).

E allora è alla generazione Erasmus che dobbiamo guardare per sperare che la caduta del muro sia servita a cambiare davvero le cose. E, se così è, gli effetti del 9 novembre 1989 si vedranno tra una decina di anni, quando i ragazzi cresciuti senza l’ombra di quella parete saranno pronti per prendere decisioni importanti per i rispettivi Paesi, condividendo tutti quanti quello spirito di libertà e quella voglia di incontrare gli altri che hanno contraddistinto la nostra generazione. Da tutti quegli incontri, resi possibili dall’evento di quella notte di novembre, si saranno allora avuti dei risultati positivi in termini di creatività e voglia di crescere insieme. Il progetto stesso del Caffè è, in fondo, figlio del 9 novembre 1989 e la speranza è quella di poter presto cogliere i frutti di quella semina, per poter raccontare un mondo ed un’Europa diversa, protagonista, propositiva, catalizzatrice di progresso e libertà, così come lo fu Berlino 20 anni fa.