Il 3 aprile scorso è ufficialmente iniziata la campagna elettorale venezuelana che si concluderà il 14 aprile con l’elezione del Presidente della Repubblica. Nicolás Maduro, il fedele “compañero” di Chávez, è il più accreditato alla successione, cavalcando l’ondata di commozione per la morte del suo predecessore. Il suo antagonista è Henrique Capriles, già uscito sconfitto dalle ultime elezioni dell’ottobre 2012. Lo sfidante sembra comunque credere nella vittoria.

Iraq, dieci anni dopo

Due appuntamenti importanti: le elezioni provinciali ad aprile e quelle generali del 2014. A dieci anni dalla caduta di Saddam in Iraq si parla di elezioni. Ma non è semplice come sembra. Spinte centrifughe e l’interessamento dei Paesi vicini complicano di molto la vita politica irachena.

RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI (2003-2011) – L’invasione americana del 2003 creò un vuoto di potere sia in termini politici sia di sicurezza in tutto l’Iraq. Il Governo d’occupazione non riuscì, infatti, a prevenire lo scoppio di una guerra civile a carattere settario. Dal 2006 ci fu un radicale aumento delle operazioni speciali degli USA su territorio iracheno, sotto la guida del Generale McChrystal, che portò all’uccisione dei vertici di Al-Qaida in Iraq (AQI). Dal 2007 il dispiegamento di ulteriori 20.000 uomini, inviati dall’amministrazione Bush, e il cambiamento di strategia, riportarono il Paese a un livello di sicurezza tale da permettere la riorganizzazione della vita politica. Il biennio 2008-2010 è considerato dalla maggioranza degli osservatori il momento in cui l’Iraq si avvicina di più a una democrazia. Le elezioni provinciali del 2009 e quelle generali del 2010 avrebbero dovuto coronare i sacrifici degli ultimi sette anni. In realtà due decisioni dell’amministrazione Obama hanno compromesso il processo di normalizzazione dell’Iraq: la prima fu che, a seguito delle elezioni del 2010, gli Stati Uniti non appoggiarono il leader del partito che ricevette più voti (l’ex primo ministro Allawi, a capo di un partito laico a grande maggioranza sunnita), portando le istituzioni irachene a una paralisi. Per sbloccarla gli USA si affidarono a Nouri al-Maliki (leader del secondo partito iracheno in termini di voti). La seconda decisione, a sua volta cruciale, fu il ritiro delle truppe statunitensi dall’Iraq, terminato nel dicembre 2011, lasciando in eredità un Governo debole ed istituzioni ancora vacillanti.

IRAQ MACHIAVELLICO – Dal ritiro delle truppe statunitensi si è tornati in uno stato di profonda confusione e incertezza. Maliki, che nel 2008 aveva lanciato l’operazione “Charge of the knights” per mettere sotto controllo le città del sud in mano alla milizia Jaish al-Mahdi (vicina a Teheran), cerca ora di non perdere l’appoggio della componente sciita. Al nord il dialogo con i Curdi è altalenante. Infine i sunniti si sentono esclusi dalla lotta politica, pensando di aver subito un torto nelle precedenti elezioni. Tutto ciò a due settimane dalle elezioni provinciali, senza contare che nel 2014 sono previste le elezioni generali. Ma procediamo con ordine.

LOTTA IN FAMIGLIA – Il rapporto del presidente al-Maliki con gli sciiti non è così semplice come sembra. Come già accennato, durante lo scorso mandato aveva preso le distanze dal vicino iraniano, cercando poi di consolidare il proprio potere soprattutto nel centro dell’Iraq, intorno a Baghdad. La componente sciita irachena non è appiattita sulle medesime posizioni. Nella città di Najaf, meta di pellegrinaggio sciita tra le più importanti, si incontrano idee molto differenti sulla gestione del potere e sulle relazioni che il capo dello Stato iracheno dovrebbe intrattenere con l’Iran. Il principale avversario di Maliki è Muqtada al-Sadr, capo della milizia al-Mahdi, che causò numerose perdite sia agli americani sia ai sunniti, e si rifugiò in Iran per sfuggire alla cattura. Tornato in Iraq all’inizio del 2012 sembra aver completamente cambiato la propria politica, cercando in diverse occasioni il dialogo anche con la componente sunnita, al fine di presentare una valida alternativa a Maliki. L’esempio più eclatante, nel dicembre 2012, ha portato il proprio supporto alle popolazioni sunnite delle province attraversate da grandi dimostrazioni di piazza contro l’attuale governo.

INDIPENDENZA SUNNITA? – La questione sunnita è scoppiata fragorosamente nel dicembre 2012, quando Maliki fece arrestare Rafi al-Issawi, Ministro delle Finanze e uno dei maggiori leader sunniti in Iraq. In tutte le province sunnite vi sono state dimostrazioni di piazza che corrisposero a nuovi arresti, non allentando certo la tensione politica. Era però diverso tempo che i sunniti si trovavano in posizione di minoranza, aiutati in questo proprio dalla condotta di Maliki che, già nel 2011, aveva fatto arrestare il Vice-Presidente al-Hashimi, anch’egli sunnita. Ancora nel 2010, alle elezioni generali, non fu riconosciuta la vittoria al partito che prese più voti, a maggioranza sunnita. Tutte queste situazioni hanno portato a una frattura, quasi insanabile, tra il governo centrale e gli esponenti locali delle istanze sunnite. A ciò si aggiunga da un lato la situazione siriana che porta instabilità e sempre più miliziani nelle file di AQI (Al Qaeda in Iraq), e dall’altro Turchia, Arabia Saudita e Qatar che riconoscono il vantaggio di avere, nei prossimi anni, una Siria sunnita confinante con una vasta regione autonoma guidata dai leader sunniti in Iraq.

Carta dell’Iraq con le città principali

MAMMA LI CURDI – L’ultimo aspetto da considerare, ma non il meno importante, è la situazione e il destino del Kurdistan. Le relazioni tra il Governo centrale di Baghdad e il governo regionale curdo, il quale gode di ampia autonomia, non sono tra le più semplici. La questione principale è la gestione delle immense ricchezze del sottosuolo curdo, in particolare il diritto di firmare accordi per l’esportazione e per la costruzione di oleodotti. Nel 2007 il governo curdo sviluppò il proprio settore energetico, firmando contratti con compagnie petrolifere occidentali. Il problema era l’utilizzo di oleodotti già esistenti che passavano per la città di Kirkuk, una delle città situate nel territorio ancora conteso da curdi e iracheni. L’accordo si trovò nel 2009 ma è stato sospeso da Maliki, unilateralmente, nell’aprile 2012, provocando nuove tensioni tra Erbil e Baghdad (lo stesso Maliki ha avviato l’insediamento di una nuova base militare proprio a Kirkuk). In questa partita molto complessa è la Turchia a giocare un ruolo fondamentale. Se prima era piuttosto spaventata dall’idea che un Kurdistan indipendente avrebbe potuto minacciare la sovranità turca in alcune sue regioni, ora ha cambiato parzialmente prospettiva. La costruzione di un oleodotto che porti il petrolio dal Kurdistan alla Turchia è già in cantiere, con la promessa del governo curdo di rifornire quello turco di un milione di barili al giorno. Il governo Erdogan se da un lato rischia di peggiorare l’instabilità nell’area dall’altro potrebbe creare una zona a prevalente influenza turca che comprenda la Siria e il nord dell’Iraq, risolvendo anche parte del problema di approvvigionamento energetico dell’industria turca.

Le spinte autonomiste e le lotte settarie saranno cruciali nel definire il futuro dell’Iraq. Un ruolo altrettanto importante lo avranno i Paesi confinanti nella gestione di un territorio così poco stabile. E poi ci sono le elezioni, che potrebbero incendiare o, al contrario, bagnare le polveri.

Davide Colombo

Obama (ri)comincia da Gerusalemme

Dal 20 al 22 Marzo il presidente Barack Obama ha visitato Israele e ha invitato nuovamente Israeliani e Palestinesi a sedersi al tavolo dei negoziati. In agenda anche i rapporti Israele-Turchia e la minaccia iraniana. Due settimane dopo, rivediamo il film della sua visita e le posizioni in campo, valutando la possibilità di una faticosa e complessa ripresa dei negoziati tra le parti.

LA VISITA – La visita di Obama è stata breve ma intensa, carica di significati. Poco dopo il suo arrivo Obama ha assistito alle dimostrazioni di operatività dei sistemi missilistici Iron Dome, Arrow e Magic Wand. Un modo per ribadire la consistenza dell’assistenza militare statunitense, uno dei punti cardine dell’amicizia storica con lo Stato di Israele. Il Presidente ha poi avuto modo di incontrare nei tre giorni di visita tutte le autorità israeliane, forze di maggioranza e opposizione, dando uno sguardo al completo panorama politico israeliano. Il programma ha previsto anche la visita a Ramallah e Betlemme, dove Obama ha incontrato i vertici dell’Autorità Nazionale Palestinese.

C’E’ CHI DICE NO – Obama si è proposto ancora una volta come mediatore e promotore del processo di pace tra Israele e Palestina, dichiarando la volontà di perseguire obiettivi ambiziosi e decisivi. Ancora una volta però, la questione palestinese si mostra in tutta la sua complessità e difficoltà di gestione. Coloni ed estrema destra israeliana non risparmiano le critiche e accusano Obama di non capire a fondo i problemi di sicurezza che i cittadini dello Stato ebraico affrontano ogni giorno. Quasi ironicamente, le stesse istanze vengono esposte da parte palestinese per i propri cittadini. Le posizioni estreme non si mitigano in alcun modo e, nel secondo giorno di visita, cinque razzi Qassam sono stati lanciati da Gaza sulla città israeliana di Sderot, per la prima volta dopo l’operazione Pillar of Defense.

“STANDING OVATION” – Obama non si smentisce mai. Il discorso che tiene a Gerusalemme sul processo di pace è davvero ben costruito e politicamente molto significativo. Il programma che Obama propone è fresco, ambizioso, rivoluzionario. Il presidente chiede a gran voce un cambio di mentalità e di marcia. Chiede di mettere da parte la dietrologia e sedersi ad un tavolo in veste di politici realisti. Il tentativo di iniettare nuovi valori nel teatro israelo-palestinese è encomiabile. Molti analisti sono rimasti affascinati dalle parole del Presidente, che ha probabilmente superato il livello dello storico monologo tenuto all’Università del Cairo. Purtroppo non è tutto oro quello che luccica. Nonostante i principi siano validi, a detta di molti Obama ha un programma troppo ambizioso e al tempo stesso poco supportato. La mentalità e le logiche di un conflitto lungo oltre 60 anni non si cambiano certo nel breve termine, e a Barack Obama rimangono meno di 4 anni. Inoltre le risorse e le energie statunitensi sono dirottate sempre di più verso Est.

IL SUCCO DEL DISCORSO – Nel medio termine il Medio Oriente potrebbe diventare un fronte secondario della diplomazia a stelle e strisce. Ma proprio per questo serve una soluzione permanente che calmi la regione, un ordine regionale che possa limitare l’intervento statunitense nei prossimi anni. Bisogna infatti ammettere che la crisi economica ha messo a dura prova il bilancio dei dipartimenti di punta della diplomazia americana (Department of State e Department of Defense). Gli Stati Uniti non possono più sostenere fronti multipli ad alta intensità. Questo sembra molto chiaro agli Israeliani, che temono un impegno insufficiente in caso di conflitto con l’Iran e che hanno già osservato con apprensione la poca voglia che gli USA hanno avuto di invischiarsi nel calderone siriano. Obama ha provato a tranquillizzare un pò tutti. Dopo le accuse di filo-arabismo, il Presidente ribadisce a gran voce la vicinanza tra gli Stati Uniti e Israele. Dichiara ufficialmente Israele il miglior amico e alleato americano e assicura la massima collaborazione per venire incontro alle esigenze dello Stato ebraico. Israele e Stati Uniti sono legati da un cordone ombelicale che non può e non deve essere sciolto. Parole che non piacciono molto alla dirigenza di Fatah, per non parlare di Hamas. Ma Obama mitiga la posizione e trova modo di scontentare anche una parte degli Israeliani. Infatti indica Abu Mazen come un interlocutore credibile e lo promuove come figura di riferimento per il nuovo corso che intende imprimere alle relazioni Israelo-Palestinesi. Relazioni che devono partire dal presupposto che lo Stato palestinese va riconosciuto e le sue istituzioni rinforzate. Le colonie israeliane più avanzate vanno rimosse per passare dalle parole ai fatti e incentivare in modo sostanziale i colloqui.

ATTENTI A QUEI DUE – Obama e Netanyahu non si piacciono. Nonostante entrambi siano costretti dal loro ruolo istituzionale a parlarsi e interagire, i dissapori tra i due leader sono ormai ampiamente noti. Netanyahu prova a dipingere Obama come un filo-arabo e in parte ci riesce, sebbene l’opinione pubblica non abbia mai dubitato della lealtà reciproca tra i due Paesi. Dal canto suo, Obama non riscuote l’empatia e il consenso popolare che Bill Clinton e George W. Bush erano riusciti a strappare al popolo israeliano. L’atteggiamento di Netanyahu è stato così sufficiente a creare un piccolo strappo nelle relazioni con gli Stati Uniti. Strappo prontamente ricucito in questa occasione. Obama non smentisce le voci in merito, e sembra preferire il presidente Peres come interlocutore. Tuttavia la visita di Obama potrebbe aver cambiato l’atteggiamento reciproco. Pochi giorni dopo la visita ufficiale, Netanyahu ha sbloccato un fondo da 100 milioni di dollari, sequestrato qualche mese fa all’Autorità Nazionale Palestinese come ritorsione al processo di riconoscimento della Palestina presso le Nazioni Unite (29 Novembre 2012). E’ difficile valutare il gesto. Reale volontà di apertura o tentativo di accattivarsi un elettorato sempre più critico nei propri confronti? Certo, dopo l’intervento di Obama non far nulla sarebbe stato un rischioso autogol. Ma il fine giustifica i mezzi, qualunque sia la motivazione di fondo è un ottimo inizio che qualcosa si muova in modo positivo.

DIETRO LE QUINTE (TIT FOR TAT) – Piccolo tecnicismo: al di là dei grandi discorsi programmatici, doverosi durante gli eventi ufficiali, la politica di Obama in Medio Oriente si espleta nel quotidiano mediante un sistema di dichiarazioni ufficiali, cui fanno seguito aiuti economici o favori diplomatici direttamente proporzionali alla volontà degli attori di adeguarsi alle strategie proposte. Rispetto all’amministrazione Bush, la politica di Obama è più macchinosa ma forse più adeguata per arrivare, “passo dopo passo”, all’avvicinamento reciproco tra Israeliani e Palestinesi. Quando qualcuno sbaglia viene redarguito e “punito” con una piccola ritorsione. Troppo piccola per creare una debacle, ma grande abbastanza da convincere le parti che è molto più conveniente per entrambi venirsi incontro. Il meccanismo di base è “il bastone e la carota”, ma il cosiddetto tit for tat è più complesso e prevede l’instaurazione di una serie di interdipendenze basate sul principio di azione e reazione. Funziona in Medio Oriente? Fino ad oggi no, perchè gli attori sono tanti e spesso si arroccano su posizioni inconciliabili. Perchè allora l’amministrazione Obama ci prova? I vantaggi di una strategia del genere sono prevalentemente economici. Facciamo un esempio storico: gli accordi di Camp David sono costati agli Stati Uniti oltre 4 miliardi di dollari per spingere Israele ed Egitto a sedersi al tavolo della pace. Gli Stati Uniti, oggi, non possono permettersi di spendere somme ingenti su un teatro dimensionalmente piccolo. Trattandosi poi un di un tema complesso come la questione palestinese, una storia ricca di fallimenti e abbandoni delle trattative, si rischia di spendere molti soldi per risultati scarni. L’attuale amministrazione americana sta quindi provando una strada tortuosa e i cui frutti sono visibili solo nel lungo termine. Una strada però a basso rischio e a basso costo, anche se poco gratificante dal punto di vista del ritorno di immagine. A questo prova a porre rimedio il Presidente Usa, mettendosi in gioco personalmente e cercando di sfruttare il proprio carisma personale e il richiamo a valori universali difficili da oppugnare. Riuscirà Obama nell’impresa?

La corsa all’artico

Uno dei segni più tangibili di un cambiamento del clima globale (se causato dall’uomo o parte di un ciclo naturale rimane ancora da determinare) è lo scioglimento dei ghiacci artici. Tenendo per un attimo da parte ipotesi catastrofiste, l’effetto più immediato è quello di rendere transitabili i mari artici per più mesi all’anno, cosa che sta facendo partire una vera e propria “corsa all’Artico”. In 10 punti vediamo di cosa si tratta.

1-ESTATI ICE-FREE – Le immagini satellitari e i rilevamenti sul campo hanno mostrato come dal 1979, primo anno con dati certi, a oggi si osserva una considerevole diminuzione dei ghiacci estivi (v.immagine in mezzo a destra). Modelli matematici predittivi mostrano come il trend possa portare a un artico completamente senza ghiaccio estivo entro il 2100. Questo non significa però niente ghiacci in assoluto, poiché le temperature rigide invernali rimarrebbero comunque ampiamente sufficienti a congelare la superficie dell’acqua nei mesi più freddi.

2-PASSAGGIO A NORD-OVEST… E A NORD-EST – Il risultato più immediato è che già ora vasti tratti di mare a ridosso del Canada e della Russia siano diventati navigabili per molti mesi, al contrario di quanto succedeva in passato. Viene chiamato Passaggio a Nord Ovest (North-West Passage – NWP) il percorso che dall’Atlantico del Nord attraversa le isole canadesi e arriva sopra l’Alaska per poi raggiungere il Pacifico. Ancora più breve è la North Sea Route (NSR) che passa accanto alla costa siberiana per raggiungere poi il Pacifico costeggiando la Russia settentrionale.

3-OPPORTUNITA’ COMMERCIALI – La possibilità di viaggiare dal Pacifico all’Atlantico passando per l’artico è dunque ora una realtà, verificata già da varie spedizioni! Ne beneficeranno i commerci marittimi, dato che la rotta Shangai-Rotterdam, per esempio, richiede il 22% di tempo in meno attraverso la NSR rispetto al tragitto tradizionale che passa per l’Oceano Indiano e lo stretto di Suez. Anche il NWP risulta essere un vantaggio, seppure inferiore alla NSR (risparmio del 15%). Per una nave che va alla stessa velocità vuol dire arrivare (e ripartire) più velocemente, ma è anche possibile metterci lo stesso tempo andando più lenti e risparmiando dunque carburante. In entrambi i casi il vantaggio economico è notevole.

4-RISORSE NATURALI – Aggiungiamo a questo la stima di come l’Artico possieda nascosti nei suoi fondali circa il 20-22% delle risorse naturali dell’intero pianeta: un vero tesoro considerando la crescente fame di risorse di molti paesi in via di sviluppo come Cina e India. Le risorse artiche, che il ritiro dei ghiacci renderebbe possibile estrarre, permetterebbero di avere un’alternativa all’instabile Medio Oriente e fornire dunque una nuova fonte gigante.

Il calo dei ghiacci e le nuove rotte artiche – fonte: Economist

5-ARCTIC COUNCIL – Nonostante i timori, non sono da temere neppure grandi competizioni geopolitiche tra le nazioni che si affacciano sull’Artico. Il Consiglio Artico le comprende infatti tutte e tutte concordano nella necessità di trovare accordi pacifici per permettere a tutti di sfruttarle. Molte controversie passate sui confini hanno trovato soluzione (nel 2011 è stato risolto un vecchio contenzioso tra Norvegia e Russia) e le condizioni meteorologiche comunque estreme non permettono un’eccessiva escalation militare. Finora, a tutti gli effetti, il Consiglio Artico può essere considerato un’organizzazione internazionale che funziona davvero nel risolvere le dispute.

6-CIBO A NORD – L’altro lato della medaglia è che un riscaldamento della zona artica significa anche un inaridimento di regioni più a sud che, ora fertili, potrebbero esserlo meno nei prossimi 50 anni. Già nel 2012 abbiamo assistito a scarsità di piogge in molte aree produttrici di cibo, come la Corn Belt americana o vaste aree della Russia. Ne derivano due aspetti: da un lato, se è vero che alcune colture non potranno più crescere in alcune zone, altre regioni più a nord potrebbero diventare coltivabili, compensando (v. immagine in fondo a sinistra). D’altra parte però significa anche che la popolazione di molte zone ora temperate potrebbe trovarsi in situazione di scarsità d’acqua e cibo e le zone ora semidesertiche peggiorare ulteriormente la loro situazione.

7-ROTTE ARTICHE – Ma anche i vantaggi sopra elencati presentano in realtà ostacoli non irrilevanti. Le rotte marine infatti rimarranno comunque chiuse in inverno e ancora per almeno – si stima – 20-30 anni sarà possibile navigarvi solo con navi rompighiaccio o guidati da “navi-pilota” che indichino la strada, e sempre col rischio occasionale di cozzare contro iceberg. I costi dunque rimarrebbero alti ancora per anni e richiederebbero comunque ingenti investimenti in porti, infrastrutture e servizi di sicurezza per garantire il transito.

8- IDEM PER LE RISORSE NATURALI – Estrarre idrocarburi e minerali dai fondali artici è tecnicamente molto complesso, date le temperature e i rischi: le piattaforme infatti non possono rimanere fisse perché d’inverno verrebbero stritolate dai ghiacci, e iceberg in movimento creerebbero comunque problemi a strutture più agili. Inoltre in caso di incidente (ad esempio uno sversamento di petrolio in mare) la presenza di ghiacci renderebbe ancora più difficile operare, col rischio di trasformare ogni perdita in un potenziale colossale disastro. Non è un caso che sempre più compagnie vedano nell’estrazione artica un’interessante ma troppo rischiosa prospettiva. La Total ad esempio ha già rinunciato ai suoi piani in tal senso, mentre la Russia ha cancellato lo sfruttamento del giacimento gas offshore di Shtokman perché non più conveniente alla luce di previsioni di prezzi globali in calo.

Proiezioni spostamento produzioni cereali per effetto del cambio di clima

9-CHINA-ARCTIC COUNCIL– Se il Consiglio Artico è un organo internazionale molto unito, va detto però che molte altre nazioni assenti vorrebbero farne parte. L’Italia stessa ha chiesto di essere accettata come membro osservatore permanente. Ma più rilevante è l’azione della Cina, che pur non possedendo terre che si affacciano sul Mare Artico (prerequisito per diventare membri del Consiglio) si è autonominata “potenza artica”, interessata proprio a quelle ricchezze naturali. La sua accettazione come osservatore potrebbe essere solo questione di tempo, ma Pechino punterebbe ad andare oltre cercando, ad esempio, di affittare parte della Groenlandia (che avrebbe estremo bisogno dei soldi cinesi): a quel punto potrebbe dichiarare di avere tutti i requisiti e chiedere l’accettazione come membro pieno. Difficile però che la Russia, timorosa dell’ingresso cinese nell’Artico, non ponga il suo veto. La partita è dunque complessa e al di là di come potrà andare, il punto è che l’ingresso di nuovi attori rischia di sbilanciare gli equilibri esistenti.

10-GRANDI POTENZIALITA’ MA NON ILLUDIAMOCI – Insomma, l’intero sfruttamento dell’Artico è un qualcosa che promette grandissime potenzialità ma presenta anche notevoli ostacoli. Nonostante i timori di alcuni analisti, difficilmente si andrà verso un conflitto tra le parti, che sembrano invece essere tutti d’accordo nell’evitare problemi in quest’area chiave dove tutti perderebbero in caso di escalation incontrollata. Tra l’altro operare militarmente è molto complesso e costoso per le attrezzature necessarie. Il problema principale rimane che, nonostante i vantaggi promessi, l’Artico rimane una regione dove ancora per anni operare sarà pericoloso, limitato e molto costoso… Dato il recente boom dello shale gas e le scoperte di idrocarburi in America Latina e Africa, è prevedibile che l’attenzione degli investitori e delle imprese rimanga concentrato su altre aree più facilmente sfruttabili che, comunque, permettono a molti attori di emanciparsi sempre più dal Medio Oriente. L’Artico potrebbe dunque rimanere un sogno lontano.

Lorenzo Nannetti

Corea vs. Corea

L’esercitazione congiunta Foal Eagle, che coinvolge Corea del Sud e Stati Uniti, si è trasformata in un “casus belli” per riaccendere il confronto con la Corea del Nord. Dopo il test nucleare di Febbraio e le conseguenti sanzioni, questo strappo può considerarsi fisiologico, ma il pericolo di escalation è serio.

L’ESERCITAZIONE DELLA DISCORDIA – Le esercitazioni congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti (Key Resolve e Foal Eagle) sono eventi addestrativi molto significativi nella regione fin dal 1953, anno dell’implementazione del trattato di mutua difesa tra i due partecipanti. Oltre ai fini addestrativi, infatti, queste due esercitazioni sono un modo per “mostrare i muscoli” agli avversari. A quanto pare quest’anno la Corea del Nord non ha gradito lo show. In particolare, i bombardieri pesanti B-52 non sono proprio andati giù a Kim Jong-un, il quale ha considerato le dimensioni dell’esercitazione e gli assetti rischierati una provocazione bella e buona. Così mercoledì 27 Marzo il leader nord coreano ha annunciato di aver tagliato la cosiddetta “linea rossa”, una linea di comunicazione diretta posta al confine e che permette di gestire i transiti tra le due Coree. Non solo: i toni sono saliti vertiginosamente e arrivati fino alle minacce di un attacco convenzionale e perfino di una rappresaglia nucleare. Ma Washington ha soffiato ancora sul fuoco, e ha ingrossato ulteriormente i numeri dell’esercitazione, buttando in mischia due bombardieri stealth (i B-2) con capacità di strike nucleare. Di conseguenza, le batterie missilistiche terrestri e navali nord coreane sono in stato di massima allerta.

CAPO NUOVO, STORIA VECCHIA – A poco più di un anno dalla salita al potere di Kim Jong-un, il copione non sembra essere molto cambiato. La Corea del Nord non è nuova a questi “show off” e ha abituato analisti e politici ad escalation improvvise che poi di risolvono in un nulla di fatto. E’ così anche stavolta? Il modus operandi è lo stesso delle precedenti crisi, ma il regista è diverso. Le notevoli differenze tra Kim Jong-un e il suo predecessore Kim Jong-il preoccupano non poco. Il nuovo dittatore è poco esperto, nessuna esperienza governativa alle spalle, ed è molto esuberante. Questo potrebbe portarlo a fare valutazioni sbagliate e a prendere decisioni avventate. Il problema del gioco delle escalation è che se si trascende un certo limite non è poi possibile tornare indietro. L’austero Kim Jong-il lo sapeva bene e conduceva una politica aggressiva ma oculata. Per contro non aveva la popolarità che il figlio sembra bramare e che gli ha fruttato qualche consenso in più tra la popolazione. Forse il giovane Kim fa affidamento proprio sul fattore consenso per azzardare qualche passo in più, ma il valore di tale consenso è molto scarso, dal momento che la maggior parte del popolo è in buona sostanza affamata e spaventata dall’ipotesi di una guerra. Razionalmente la Corea del Nord non sarebbe nemmeno in grado di sostenere un conflitto ad alta intensità senza essere annichilita sia dal punto di vista economico che da quello militare.

RISIKO! – In caso di guerra la Corea del Nord ha qualche punto di forza, ma troppi di debolezza. Il bilancio complessivo pende a favore del sodalizio Corea del Sud-Stati Uniti sia in caso di confronto convenzionale che nucleare. Le forze armate nord coreane sono imponenti, oltre un milione di uomini, contro gli appena 640.000 sud coreani, cui si aggiungono 28.000 militari statunitensi. Un punto di forza della Corea del Nord sono le forze speciali, le più vaste al mondo (60.000 effettivi), unità molto ben addestrate e discretamente equipaggiate, in grado di eseguire colpi di mano, incursioni e azioni massicce di guerriglia. Altro assetto temuto è l’artiglieria. Si calcola che in caso di conflitto convenzionale full scale Pyongyang potrebbe recapitare su Seoul mezzo milione di colpi solo nella prima ora di combattimenti. Impressionante, sulla carta. All’atto pratico il vantaggio dei numeri viene innanzitutto sminuito dalla fatiscenza di mezzi ed equipaggiamenti, molti dei quali datati. Sebbene capaci di effettuare un colpo di mano, le forze del nord non sarebbero in grado di occupare una porzione significativa di territorio a tempo indeterminato. Infatti, dall’altro lato, le forze armate del sud, forti anche dell’appoggio americano, sono addestrate ed equipaggiate per operazioni molto più complesse e “tridimensionali”, ovvero in grado di coinvolgere contemporaneamente assetti terrestri, navali e aerei in perfetto coordinamento tra di loro. I vantaggi tecnologici ed operativi a livello tattico e l’enorme vantaggio strategico di poter garantire da subito la piena superiorità aerea riducono al minimo le capacità di successo nord coreane. Il nord vedrebbe la distruzione dei propri centri comando, delle rampe di lancio dei missili balistici e delle concentrazioni maggiori di truppe in poche ore per effetto dell’air power. Senza contare l’eventuale coinvolgimento giapponese, che getterebbe nella mischia il più efficiente apparato militare di tutta l’Asia. Ovviamente la Corea del Sud cerca di evitare lo scontro perchè, anche se vittoriosa, i danni economici provocati da un conflitto su larga scala sarebbero ingenti. Sarebbe un peccato vanificare anni di galoppata economica e sviluppo. La Corea del Nord, invece, rischierebbe il definitivo annichilimento. Passando al piano nucleare, a dispetto delle dichiarazioni del suo tracotante leader, la Corea del Nord è un nano politico e militare. Non dispone di testate nucleari compatibili con missili e non ne avrà almeno per i prossimi 5 anni. Potrebbe costruire delle “bombe sporche”, ordigni convenzionali contenenti materiale radioattivo, ma la risposta nucleare americana anche solo ad un singolo attacco del genere sarebbe molto poco clemente.

GUERRA E PACE – L’inferiorità militare nord coreana allontana l’ipotesi di uno scontro armato? No, la possibilità che le forze vengano a contatto e che il confronto degeneri in scontro continuano a crescere, purtroppo. Le considerazioni di cui sopra, però, fanno presagire che un eventuale scontro armato vedrebbe le aree delle operazioni volutamente limitate da entrambe le parti e il tentativo di evitare una guerra totale. Quanto è probabile uno scontro a fuoco? La probabilità è inversamente proporzionale alla distanza alla quale le reciproche forze si terranno. Il problema delle escalation è che ammassare forze tra loro avversarie in spazi piccoli e metterle sotto pressione per periodi significativi aumenta il rischio che un ordine frainteso, un missile partito per sbaglio o una provocazione di troppo dia inizio alle ostilità anche senza espresso ordine della catena di comando, che deve poi adeguarsi alle conseguenze.

IL “FATTORE C” (WILD CARD) – Nell’equazione Nord Coreana esiste una variabile indipendente: il fattore C, dove C sta per Cina. Finora Pechino si è goduta lo spettacolo, ma oggi la Cina ha cominciato a farsi sentire. I rapporti tra Pyongyang e Pechino si sono raffreddati ultimamente, ma la Corea del Nord rimane un partner e un alleato. E Pechino non può permettere agli Stati Uniti di avanzare ancora in Asia. Lo scherzetto nucleare di febbraio le è già costato caro sul piano strategico tanto che, per la prima volta, la Cina ha votato a favore delle sanzioni ONU recentemente imposte e ha tagliato gli aiuti bilaterali, pur mantenendo le forniture energetiche dalle quali la Corea del Nord dipende fortemente. Il governo cinese ha tutto l’interesse a far finire la cosa subito e in maniera pacifica. Gli Stati Uniti non lo ammettono, ma un intervento cinese incisivo, al momento giusto, e una buona intimidazione (politica ovviamente) all’indirizzo di Kim Jong-un, potrebbe raffreddare gli animi e innescare la sperata de-escalation. La mossa potrebbe anche fruttare alla Cina un bel tesoretto di prestigio da spendere a breve in sede SCO e ASEAN, magari sminuendo il ruolo della Russia che, fino ad oggi, a parte dichiarazioni generiche di condanna, è stata poco incisiva.

Repubblica “parladenziale”?

Le ultime elezioni italiane hanno dato l’esempio di un sistema elettorale che non funziona. Il presidenzialismo, in contrapposizione al parlamentare che vige in Italia, è stato evocato (per esempio il modello francese) per assicurare governabilità al Paese. Ma è proprio così? Il continente americano è spesso definito come la patria del sistema presidenziale ed offre quindi spunti per capire i pregi e i difetti di questo sistema

PRESIDENZIALISMO SI’ O NO? – Il presidenzialismo presenta diverse virtù. Si elegge un esecutivo in uno scrutinio separato dall’elezione parlamentare. Il presidente eletto ha delle prerogative legislative. Il parlamento non può sfiduciare il presidente facendolo cadere. Ma sono sufficienti questi elementi per considerarlo migliore del parlamentarismo?

La storia recente del continente americano (Nord e Sud) dimostra che non esiste l’inattaccabilità del presidente. Negli ultimi 20 anni sono stati almeno sedici i casi di capi di Stato destituiti in questa parte del mondo dove domina il sistema presidenziale. A difesa di questo sistema va però detto che tutte, o quasi, queste situazioni sono state aliene a un processo istituzionale, come nel caso dell’impeachment del quale è stato oggetto il presidente USA Richard Nixon ai tempi del Watergate o, in tempi più recenti, Fernando Lugo in Paraguay, destituito quest’ultimo da un processo politico. In America Latina, in varie occasioni sono stati i “golpe” a far abdicare i presidenti, l’ultimo in ordine di tempo quello sofferto da Manuel Zelaya in Honduras, piuttosto che un processo di sfiducia parlamentare.

Un secondo argomento contrario al presidenzialismo, per lo meno quello in voga in America Latina, prende in considerazione il fatto che la maggior parte dei Paesi della regione, l’America del Sud in particolare, e con l’esclusione di Cile e Messico, funzionano con un sistema elettorale di tipo proporzionale. I presidenti si trovano quindi spesso a dover convivere con parlamenti frammentati.

Tuttavia si continua a definire il presidenzialismo di questi Paesi come superpresidenzialismo in riferimento alle attribuzioni quasi illimitate che si attribuiscono ai capi di Stato. In realtà il successo del presidenzialismo dev’essere ricercato nell’ambito politico e culurale piuttosto che in quello elettorale e istituzionale.

I CAUDILLOS – In primo luogo in America Latina il presidenzialismo che si è dimostrato stabile è quello che è stato instaurato dai “caudillos”fra i quali spiccano i nomi di Cárdenas, Perón, Vargas o Betancourt, politici che hanno fatto del culto della personalità, nonchè della loro leadership, la base del loro successo. Hanno contribuito alla popolarità del sistema presidenziale in maniera ancora più marcata i grandi dittatori latinoamericani che hanno caratterizzato la storia del ventesimo secolo in questa regione – Stroessner in Paraguay, Videla in Argentina, Pinochet in Chile, Trujillo in Repubblica Domenicana– anche se in questi casi risulta difficile l’associazione tra governante e presidente tant’è che il Cile, per esempio, non inserisce Pinochet nella lista dei capi di Stato.

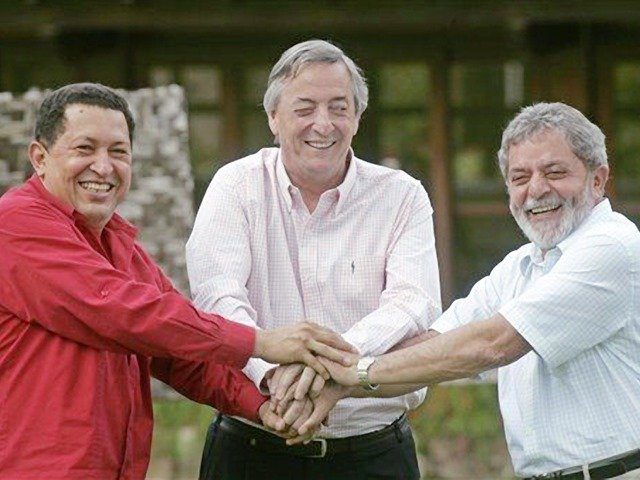

OGGI – Eredità del passato, in America Latina la figura autoritaria è predominante. Nell’attualità, con il ritorno della democrazia rappresentativa a partire dall’ultima decade del secolo scorso, i cittadini tendono ad associare la vita politica alla figura personale del leader. I nomi più ricorrenti sono quelli di Hugo Chávez in Venezuela e di Evo Morales in Bolivia, che incarnano movimenti dissidenti del sistema economico neoliberale. Eppure, quello che viene definito a torto o a ragione come populismo, per la forma diretta di relazionarsi del leader con i cittadini, è un fenomeno tanto di sinistra come di destra. Come in Perù con l’ex presidente Fujimori e l’attuale Humala, nell’Argentina di Menem e dei Kirchner, in Ecuador di Bucaram e Correa, o Paraguay con Duarte e Lugo. Questi sono esempi della personalizzazione della politica costruita appunto sulla figura del presidente e leader.

UNIONE TRA POTERI – Un secondo aspetto che rinforza il presidenzialismo in America Latina è l’associazione che si osserva spesso tra l’esecutivo ed il parlamento. Anche se i sistemi elettorali attualmente vigenti nella regione protenderebbero alla frammentazione dell’elettorato, poi riflessa nel pluralismo del parlamento salvo casi isolati, la forza politica dominante in parlamento è spesso la stessa alla quale appartiene il presidente. Questa uniformità è facilitata da elezioni presidenziali e legislative che vengono realizzate contemporaneamente (in Francia, seguendo il modello latinoamericano per esempio si è deciso di far combaciare presidenziali e legislative per ridurre le possibilità del verificarsi della scomoda coabitazione tra esecutivo e parlamento di colore differente). Inoltre la tradizione e la traiettoria politica dei partiti influiscono dando luogo a una lunga continuità come nel caso del Partido Colorado (40 anni al podere in Paraguay), il Partido Revolucionario Institucional (70 anni in Messico) o ancora la Concertación in Cile (20 anni).

La ragione è che in America Latina i cittadini tendono ad associarsi ad un leader piuttosto che a un programma o a un partito specifico. Così avviene che oltre alla Presidenza della Repubblica i partiti vincitori conquistono anche il maggior numero di seggi. È il caso del partito Gana Perú, il Partido Social Nacional in Colombia, il Partito Rivolucionario Institucional in Messico, il Frente para la Victoria in Argentina. In alcuni Paesi come Venezuela, Bolivia ed Ecuador i partiti vincitori si assicurano inoltre una maggioranza assoluta nel parlamento. Se è vero che, come nel caso dell’Argentina, una alleanza di tutte le forze peroniste è necessaria per assicurare la governabilità, appare comunque che il principale fattore di forza del presidenzialismo latinoamericano risieda nella capacità personale del leader di conquistare le masse e di coagulare forze politiche più o meno affini, fermo restando comunque la grande penetrazione realizzata dai partiti progressisti come Alianza País in Venezuela, il Partido Socialista Unido in Venezuela ed il MAS in Bolivia che già da due o più legislature raccolgono da soli oltre il 60% dei consensi.

LA FORZA DEI LEADER – I leader latinoamericani appaiono solidi al comando anche quando non godono del sostegno del legislativo. È il caso del Cile dove, favorito da un sistema elettorale che esclude l’ingresso di outsider, il mandatario Sebastián Piñera governa con un parlamento che è controllato dall’opposizione come era già successo al suo predecessore ed antagonista Michelle Bachelet, ma rimane costituito da forze politiche in gran parte affini. Ciononostante quando la capacità di leadership presidenziale sembra vacillare, i parlamenti operano in modi che vanno oltre le loro attribuzioni. Il caso del Presidente Fernando Lugo in Paraguay è il più significativo. Eletto nel 2008, con il soprannome di “Presidente dei Poveri”, quattro anni più tardi veniva sottomesso ad un processo politico dalle dubbie ragioni che lo ha costretto ad abbandonare l’incarico.

In conclusione, la celebrata stabilità del presidenzialismo latinoamericano sembra essere più l’immagine di un costrutto e della specificità politica della regione che il risultato di un’ architettura politica ed istituzionale solida. La personalità del leader, la sua capacità d’attirare consensi attorno al suo progetto politico, le intersezioni tra la sfera politica, economica e militare, sono le chiavi che spiegano il successo di questo sistema.

Gilles Cavaletto

Congo: la resa di Terminator

Oggetto di due mandati d’arresto della Corte Penale Internazionale per crimini commessi nella Repubblica Democratica del Congo, il generale Bosco Ntaganda, soprannominato “Terminator”, si è consegnato all’ambasciata degli Stati Uniti in Ruanda lo scorso 18 marzo.

India, tigre o elefante?

Mario Appelius, giornalista e viaggiatore italiano, negli anni Venti così descriveva l’India: “È questa l’India, tutta l’India, con i suoi grandi pensatori e le sue plebi ignoranti, coi suoi templi gremiti di fanatici ed i suoi cenacoli filosofici librati nell’etere metafisico, con la commedia orientale della sua vita interiore”. Molte cose sono cambiate, anche se non troppo. Cerchiamo di capirlo insieme, con 5 domande e 5 risposte.

1. Chi governa oggi in India?

E’ il Partito del Congresso Indiano, “naturale” successore del Congresso Nazionale Indiano di Gandhi, coalizione di sinistra intercastale e interreligiosa. Nel 2004 il Congresso, guidato da Sonia Gandhi, sorprese gli esperti vincendo contro tutte le previsioni le elezioni politiche, grazie al voto delle classi povere. Sonia rinunciò alla nomina a Primo ministro della coalizione di Governo guidata dal Congresso e l’incarico fu affidato, il 22 maggio 2004, a un sikh, l’economista Manmohan Singh.

In “Manmohan Singh Visionary to Certainty”, K. Bhushan e G. Katyal descrivono come segue l’attuale primo ministro: “E’ il padre delle riforme economiche in India, l’uomo che ha posto le fondamenta per un’India splendente. […] Questo accademico burocrate–tecnocrate, dalle conoscenze molto tecniche, ma dal basso profilo, che ha servito come ministro delle Finanze tra il 1991 e il 1996, è l’Indiano più qualificato a servire come Primo ministro del Paese dai tempi dell’Indipendenza”.

2. Ma come si vive in India? Si parla sempre di gravi problemi sociali.

La storia e gli avvenimenti mostrano un’India che non ha ancora ben compreso l’uguaglianza sessuale e le femministe che da sempre lottano ottenendo anche grandi risultati. La Costituzione indiana è molto favorevole alle donne e il diritto a non essere discriminati in base al sesso è garantito dalla lista dei diritti fondamentali, ma le donne continuano a subire gravi abusi. Recente è stata anche la denuncia di Sonia Gandhi contro la violenza sulle donne.

Un’altra “nota dolente” è il sistema delle caste, un buon esempio per affermare quanto la disuguaglianza sociale permei, ancora oggi, la società indiana. Le caste sono quella dei Brahamani (sacerdoti/intellettuali), gli Kshatryia (capi guerrieri: aristocratici militari), i Vaishya (commercianti, contadini e pastori), i Sudra (artigiani, servitori, operai ecc.), i “dimenticati” fuoricasta (Paria o Dalit o intoccabili). Cos’è la casta? È uno strato sociale chiuso e ognuno dei quali ha il proprio dharma, ossia una serie di doveri da compiere. È importante precisare che formalmente dal 1950 la Costituzione Indiana sancisce l’uguaglianza di tutti gli uomini sotto il profilo sociale, religioso, sessuale e politico, ma la realtà racconta di una società rigidamente strutturata, con tutto ciò che ne consegue, ovvero una continua violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. In un Paese dove la new technology e la new economy convivono con la miseria e Bollywood conquista Oscar, la tradizione è spesso un ostacolo da aggirare e allo stesso tempo una ricchezza da spendere nel migliore dei modi sul mercato globale.

Federico Rampini conferma questo dualismo riportando nel suo “La speranza Indiana” quanto afferma la femminista U. Butalia: “L’India è il paese delle contraddizioni”. Anche Pier Paolo Pasolini nel suo diario di viaggio del 1961, “L’odore dell’India” scriveva: “La gente che in India ha studiato sa che non ha speranza”. Pochi decenni e qualcosa è cambiato: l’India è oggi patria di multinazionali, madre di Premi Nobel, scienziati ed artisti, ed eppure comunque la povertà colpisce la maggioranza della popolazione. Un esempio contraddittorio è la baraccopoli di Dharavi a Mumbai, abitata da persone che conoscono bene il ciclo dell’economia, dove capi d’azienda che non si fanno concorrenza scambiano solidalmente forza lavoro e materie ma sono allo stesso tempo circondati da “altipiani” di rifiuti, distese di baraccopoli, per non parlare dello sfruttamento del lavoro minorile e della piaga della prostituzione, spesso minorile. Paradossi di un Paese emergente.

La grande India è inoltre conflitto etnico, di civiltà, e religioso; solo per fare un esempio, gli scontri tra la popolazione indigena dei Bodo e i migranti musulmani nello stato indiano dell’Assam hanno portato alla morte di almeno 32 persone e altrettanti feriti. I dissapori sono iniziati nella notte di venerdì 20 luglio 2012, quando alcuni uomini non identificati hanno ucciso quattro giovani nel distretto a maggioranza Bodo di Kokrajhar.

3. Eppure ora l’India fa parte dei cosiddetti BRICS, cioè l’élite dei Paesi emergenti. E’ un’economia solida?

Finanza.com riporta che l’economia dell’India crescerà nel primo trimestre dell’anno in corso del 5% rispetto al 2012, tasso di crescita meno elevato dell’ultimo decennio; il centro di statistica nazionale di New Delhi si aspettava un aumento del Pil pari al 5,5%. Cosa dovremo dire se paragonato a quello italiano che secondo le stime del FMI sarà pari al -1% per il 2013?

In questo Paese la metà della popolazione (460 milioni di persone), riporta William Dalrymple, ha un reddito giornaliero di non più di dieci rupie (15 centesimi di euro). La dignità è un optional perché ci sono altri ben più proficui orizzonti a cui guardare. L’India con il suo sviluppo economico a cascata e le ambizioni politiche promette (grazie anche ai rapporti con la Cina) di trasformare gli equilibri geopolitici in Asia e di rimettere in discussione quanto stabilito nel post Guerra Fredda. Secondo la Deutsch Bank, entro il 2020, la tigre asiatica sarà la terza economia al mondo. Eppure i frequenti blackout energetici, la fame di materie prime estere, la corruzione e un immobilismo politico negli ultimi anni, assieme alla crescita esponenziale della popolazione (destinata a superare quella cinese) pongono dubbi su quanto sostenibile sia il modello indiano. A dispetto delle buone premesse citate sopra, secondo l’Economist il governo Singh è bloccato in Parlamento nella sua opera riformista e il Paese continua a crescere più per l’intraprendenza dei singoli imprenditori che per lo sviluppo di una solida politica economica statale.

4. In che stato sono le attuali relazioni commerciali tra Italia e India?

Le due nazioni sono state fino a ora buoni partner commerciali, sperando che le accuse di corruzione a Finmeccanica prima e la vicenda dei Marò ora non portino ad una eccessiva evoluzione negativa dei rapporti. Eppure solo nei primi cinque mesi del 2011 l’interscambio commerciale Italia-India ha registrato una crescita del 29,3% rispetto agli stessi mesi del 2010. Del resto l’India continua ad avere bisogno di ingenti investimenti esteri e non potrà ignorare il contributo dell’Italia, che ha una forte presenza nel Paese. Allo stesso modo però la nostra attuale mancanza di peso diplomatico potrebbe favorire i nostri competitor europei (Francia, Gran Bretagna, Germania), che sarebbero fin troppo felici di prendere fette di mercato indiano a nostro svantaggio.

A tale proposito, va sottolineato come la Camera di Commercio Indiana per l’Italia abbia in programma una missione commerciale multisettoriale a Mumbai dal 13 al 18 Aprile 2013.

5. Cina e India: relazione d’interesse?

Sono due giganti diversi e con grandi aspirazioni egemoniche. Due grandi mercati in continua espansione per qualsiasi servizio e bene di consumo. Due civiltà antiche, due universi che hanno un passato di 5.000 anni, e di conseguenza una sottigliezza storica che sfugge a molti europei. Due nazioni che primeggiano (e si scontreranno) nella scienza e nella tecnica (il nucleare è solo un “piccolo” esempio). L’India è la culla di tutte le nostre lingue nonché crogiuolo di razze e culture. Due modelli, comunque, alternativi. L’India, sulla carta, è la più vasta democrazia al mondo. La Cina un dinamico e modernizzatore Stato autoritario. In futuro vedremo sempre più concorrenza o rivalità? Da equilibri, accordi o competizione tra le due potenze dipenderà la storia futura almeno del sud dell’Asia, in particolare in campo energetico (entrambe hanno una crescente fame di risorse naturali), commerciale e di influenza geopolitica.

Tomas Sanvido

Tunisi, un caffè con Rosa Luxembourg

Il 6 Febbraio 2013 Chockri Belaid, esponente di spicco del Fronte Popolare Tunisino (era segretario del Partito dei Patrioti Democratici), è stato assassinato sotto casa. L’omicidio ha riaperto le ferite della società tunisina, dibattuta tra islamismo e progressismo. In quei giorni ho avuto l’occasione di conoscere e parlare di quanto avvenuto con una attivista tunisina, sostenitrice dell’ Avv. Belaid.

CHI E’ ROSA LUXEMBOURG – Si presenta a me con questo pseudonimo, all’inizio timidamente. Poi entrambi troviamo il coraggio di parlare liberamente, e si apre una bella discussione, intensa e appassionata. Si parla di politica, ma non come in un bar: si parla di cose vere, vissute. Ribellioni, manifestazioni, ideali. Il suo vero nome, avrei saputo solo in seguito, è Rania Sawahy e ha 25 anni. Proviene da una famiglia modesta, il padre è tassista mentre la madre lavora presso un ente sociale locale. E’ la prima di tre sorelle. Diplomata all’ Istituto di Arte Teatrale di Tunisi è iscritta al primo anno di università, in legge. La scelta del nickname non è casuale, lei stessa si definisce un’ammiratrice della donna politica tedesca, di cui ammira le idee e la capacità di combattere fino all’estremo sacrificio.

ATTIVISMO POLITICO – Rania afferma di essere sempre stata sensibile alla sofferenza delle persone. Crede molto nei principi di umanità e solidarietà. Si è accostata alla politica fin dalle scuole superiori, manifestando in favore del popolo Palestinese. Ci tiene a precisare come lei non sia religiosa, ma di fronte alle emergenze umanitarie non riesca a rimanere impassibile. Eppure i suoi valori e le sue idee sono spesso in contrasto con quelle della famiglia, di mentalità islamista. Dopo le scuole superiori, infatti, il padre la iscrive alla facoltà di legge, nonostante lei voglia studiare teatro. Non si lascia scoraggiare e continua. Anzi, ribadisce la propria indipendenza mantenendosi da sola e trovandosi un lavoro. L’ambiente teatrale la porta a stringere amicizia con i figli dell’avv. Ahmed Al-Siddiq, esponente della sinistra tunisina (segretario del Partito Avanguardia Araba Democratica). Cinque anni fa Rania si trova a sostituire per un breve periodo la segretaria di Siddiq ed è così che conosce Belaid, a sua volta associato dello studio. Il lavoro per Rania si fa quindi ancora più appassionante. Sebbene non lavori direttamente al fianco di Chockri Belaid, ne subisce il fascino. E’ orgogliosa di conoscerlo, vede in lui la speranza di dare spessore alle tante voci inascoltate della popolazione che, secondo lei, subisce scelte che non ha mai fatto. E così Rania diventa una sostenitrice del Fronte Popolare Tunisino (o meglio, della sua frangia comunista), partecipa a rivolte, gesti simbolici, comizi. Le sue idee a volte sono più radicali di quelle del leader, ma riconosce che Chockri Belaid può davvero portare il cambiamento e ne appoggia il programma senza se e senza ma.

L’ASSASSINIO DI BELAID – La morte del politico, per mano islamista, sconvolge Rania. Le sue speranze, la sua voglia di cambiamento, la sua posizione critica nei confronti del partito islamista (Ennahda) sembrano frustrate da un colpo molto duro. Rania non mi ha scritto per giorni, pensavo di aver fatto la domanda sbagliata. Invece, dopo un pò, mi spiega tutto: ” Avevo smesso di scrivere perché mi commuovo tanto quando si parla dell’avv. Shokri Belaid, un uomo che rispetto profondamente; odio molto i nemici della democrazia. Abbiamo sacrificato tanto tempo, fatica e denaro per mettere le basi di quella democrazia… almeno per quanto riguarda la libertà personale e politica…”. Le sue parole sono semplici e forse guidate da un idealismo che sembra ingenuo in questi giorni. Però è bello sapere che, in un periodo in cui noi europei soffriamo una pesante crisi di identità, sull’altra sponda del Mediterraneo si levano voci di rivolta che chiedono a gran voce il rispetto di quei valori che nella nostra cultura si stanno forse sbiadendo.

CHE CONFUSIONE! – A due anni dalla “Rivoluzione dei Gelsomini”, la Tunisia è ancora instabile. Le manifestazioni rischiano sempre di trasformarsi in rivolte e i fatti di sangue continuano a funestare il panorama politico. Rania mi racconta anche delle conseguenze che questo clima ha sui giovani. Mi parla di se stessa e dei suoi amici, delle loro speranze e dei loro umori. Alla notizia della morte di Belaid, racconta, lei e molti altri si sono sentiti con le spalle scoperte, senza meta. Alcuni hanno passato giorni ad ubriacarsi, altri a fumare hashish. La tristezza si mischia alla rabbia e all’insicurezza. Mi sono chiesto cosa faremmo noi, in Italia, se un nostro esponente politico venisse assassinato… ognuno si risponda da solo, è meglio! L’atteggiamento dei ragazzi tunisini è emblematico. Il clima di insicurezza li spinge a fidarsi ciecamente di guide, leader, ispiratori. A volte a torto, altre a ragione, chi può dirlo. Sta di fatto che, senza punti di riferimento, a due anni dalla rivolta, un clima del genere è sicuramente controproducente.

SERVE AIUTO? – Una delle ultime domande che rivolgo a Rania riguarda il coinvolgimento occidentale. Le chiedo se vuole fare un appello, approfittando dell’intervista, o se noi possiamo far qualcosa per loro. La risposta è un NO secco ed orgoglioso. Rania e molti suoi coetanei vorrebbero decidere da soli il proprio futuro, senza interferenza alcuna. Chiedono il diritto di autodeterminarsi e autogovernarsi. Personalmente credo ne abbiano il diritto e il dovere.

Marco Giulio Barone

Crisi in Centrafrica

Da dicembre la Repubblica Centrafricana è sconvolta dagli scontri tra Seleka, alleanza dei ribelli, e le truppe governative del Presidente Bozizé. Dopo una parvenza di tregua all’inizio del 2013, gli insorti hanno ripreso l’offensiva, conquistando la capitale e costringendo alla fuga il capo dello Stato. Nel frattempo, nel Paese restano i contingenti di Ciad e Sudafrica, mentre la Francia invia 300 soldati per difendere i propri cittadini. In molte zone l’anarchia è sfociata in saccheggi e violenze: si prospetta una nuova guerra silenziosa in una regione ricca di materie prime e a cavallo tra Africa subsahariana e Sahel, ma vittima di oltre cinquant’anni di crisi umanitarie? 5 domande e 5 risposte per capire la crisi in Centrafrica.

Mappa della Repubblica Centrafricana con indicato il percorso della marcia di Seleka a gennaio.

Cosa sta accadendo nella Repubblica Centrafricana?

Alla fine del 2012, Seleka, una coalizione eterogenea composta da vari gruppi, tra i quali la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP) e l’Unione delle forze democratiche per l’unità (UFDR), si è mossa verso la capitale, Bangui. L’obiettivo primario era costringere il presidente François Bozizé da un lato ad avviare una fase di disarmo sia delle fazioni armate, sia delle milizie governative, dall’altro ad aprire un’inchiesta reale sulla morte di Charles Massi, capo del CPJP deceduto nel 2010 in circostanze non chiare. Tuttavia, la reazione scomposta del Presidente e la consapevolezza da parte di Seleka di poter sostenere uno scontro diretto con l’esercito hanno convinto l’alleanza a mirare direttamente alla guida di una fase di transizione. Dopo una tregua sottoscritta a Libreville (Gabon) a gennaio, secondo la quale Bozizé sarebbe rimasto al potere fino alle elezioni del 2016, gli scontri sono ricominciati con ancora più vigore, tanto che gli armati di Seleka sono entrati tra il 23 e il 24 marzo nella capitale e hanno costretto il Presidente alla fuga. Secondo alcuni osservatori, dietro agli insorti ci sarebbero ingenti finanziamenti dall’estero e collegamenti sia con M-23 (Repubblica democratica del Congo), sia con il Lord’s Resistance Army di Joseph Kony (Uganda e Paesi limitrofi). Addirittura, fonti locali hanno rivelato che Seleka sia costituita soprattutto da mercenari stranieri. Quel che è certo è che il movimento ha avuto origine nel Nordest della Repubblica Centrafricana, una regione storicamente trascurata, abbandonata a ridosso dei confini senza controllo con Ciad e Sudan e a maggioranza musulmana (il resto del Paese è prevalentemente cristiano). Il fattore religioso, però, non è la causa della rivolta, nonostante alcuni testimoni riferiscano di chiese date alle fiamme durante la marcia di Seleka. È indubbio, inoltre, che i miliziani abbiano atteso la fase di smobilitazione di MICOPAX, la missione di peacekeeping della Comunità economica dell’Africa centrale.

Quali sono le prospettive nel breve periodo?

Il presidente Bozizé dovrebbe essere in fuga verso la Repubblica democratica del Congo, mentre in Centrafrica sono arrivate nuove truppe da Ciad (sul campo da alcuni mesi) e Sudafrica, a sostegno delle Forze governative, oltre a 300 soldati francesi per la tutela dei cittadini transalpini. Attualmente in Centrafrica non esiste un’autorità di riferimento, poiché attorno alla capitale e alle maggiori città stanno ancora proseguendo gli scontri. Il capo di Seleka, Michel Djotodia, si è proclamato Presidente, quindi è stato costituito un Governo provvisorio guidato da Nicolas Tiangaye: i ribelli hanno confermato la propria volontà di proseguire sulla strada dell’accordo di gennaio e di quelli precedenti, ossia avviare una fase di transizione che conduca alle elezioni del 2016. Ciad, Francia e Stati Uniti stanno sollecitando Seleka a deporre le armi e ad ampliare il percorso previsto dalla tregua di Libreville anche alle componenti governative. I Paesi confinanti e le potenze impegnate nel Paese stanno operando affinché gli insorti non riescano ad abbattere completamente il sistema, poiché sarebbe un incoraggiamento per i gruppi ribelli dell’Africa centrale, soprattutto per M-23. Oltretutto, la vittoria di Seleka rappresenterebbe un fallimento sia per l’ECCAS, che vedrebbe vanificato il proprio (già ambiguo) lavoro di gestione della crisi, sia per gli Stati che hanno garantito una qualche protezione a Bangui, ossia il Ciad e il Sudafrica, con il quale esiste un accordo segreto di assistenza militare. A questo punto, le alternative sono tre: una mediazione che riporti Bozizé alla guida di un Governo di unità nazionale (ipotesi favorita dalle forze democratiche), un esecutivo ampliato a tutte le componenti, ma senza Bozizé (progetto gradito ai ribelli), oppure una transizione guidata totalmente da Seleka (improbabile, perché inasprirebbe il conflitto e sarebbe osteggiata dalla comunità internazionale).

Qual è la natura dell’intervento francese?

Nella Repubblica Centrafricana vivono circa 1.200 cittadini francesi e 250 militari. Il ministro degli Esteri di Parigi, Laurent Fabius, ha comunicato che non sussiste alcun pericolo per loro e che, quindi, non sia necessaria un’operazione di evacuazione. Tuttavia, il presidente Hollande ha disposto l’invio di altri 350 soldati, al momento per il solo rafforzamento della sicurezza dei cittadini francesi e delle strutture diplomatiche. Secondo fonti ufficiali di Parigi, il contingente non avrà altri compiti, né potrà essere coinvolto in operazioni a sostegno delle fazioni in campo: «Non siamo stati né minacciati, né presi di mira e non siamo un obiettivo. La Francia non è parte in causa nella vicenda e non favorirà alcuno schieramento» (“Le Parisien”). Hollande ha avuto un colloquio con Ban Ki-Moon, ma è improbabile che la Francia possa spingersi ad intraprendere una missione su vasta scala come in Mali.

C’è un collegamento con la crisi in Mali?

No, non c’è alcun collegamento diretto, poiché si tratta di due regioni storicamente diverse e di dinamiche non assimilabili. Nonostante ci sia da parte di alcuni membri di Seleka la tendenza a riferirsi alla lotta delle popolazioni musulmane del Nordest del Paese contro il Governo centrale, il fattore religioso non è la causa scatenante dell’insurrezione e non ci sono istanze indipendentiste. Durante l’avanzata degli insorti verso la capitale ci sono stati episodi molto gravi di violenza, con varie chiese cristiane distrutte, ma per molti analisti è più probabile si tratti di casi di puro banditismo e di singole fazioni che non rappresentano la volontà di Seleka di aprire un conflitto religioso. Ancora non sono state confermate le notizie circa la presenza di un elevato numero di combattenti provenienti dall’estero, né, sebbene sicuramente siano impegnati anche gruppi dell’Islam radicale, è possibile determinare per adesso quanto essi siano effettivamente organizzati e quanto possano influenzare i vertici di Seleka.

Quali rischi possono derivare dal collasso della Repubblica Centrafricana?

In ottica geopolitica macroregionale, è evidente che il Centrafrica sia in una posizione strategica, a cavallo tra l’Africa subsahariana e il Sahel, oltre a essere un Paese ricco di diamanti, oro, petrolio e uranio. Se la situazione non fosse gestita con lo specifico obiettivo di conciliare gli schieramenti in modo più ampio possibile, un ulteriore incremento dell’instabilità porterebbe a un preoccupante vuoto proprio nel punto di connessione tra il corridoio islamista che unisce il Corno d’Africa all’Africa nordoccidentale e l’area d’azione di alcuni tra i più organizzati gruppi ribelli del continente. La sicurezza – anche economica e sanitaria – nella regione era già difficilmente controllabile, cosicché il crollo della Repubblica Centrafricana minerebbe profondamente la precaria stabilità dello scacchiere. Bisogna specificare, però, che l’azione di Seleka dovrebbe essere letta alla luce delle dinamiche storiche della Repubblica Centrafricana, costantemente vittima di colpi di Stato e mutamenti violenti dei vertici di potere, senza istanze secessioniste o marcatamente religiose. A intimorire, pertanto, è un’ulteriore diminuzione del controllo del territorio, quindi una notevole facilitazione per il transito di traffici illeciti lungo frontiere pressoché inesistenti.

Beniamino Franceschini

BRICS e dissapori emergenti

All’alba della conferenza dei BRICS che si terrà a Durban in Sud Africa il 26 e 27 marzo prossimi, gli occhi degli osservatori internazionali sono puntati sui leader dei Paesi emergenti, un club che di anno in anno aumenta il proprio peso sulla scena mondiale. Sebbene il Forum BRICS abbia lo scopo di creare un fronte comune tra i Paesi in via di sviluppo, i rapporti tra questi rimangono complessi e delicati