Dopo un excursus sulla storia della zona libera da armi di distruzioni di massa in Medio Oriente, vi portiamo ora al centro degli aspetti giuridici e politici di questo tema scottante. Da dove partire per giungere alla agognata WMDFZ? Quale metodo per superare i sospetti reciproci degli attori regionali? Di quali contenuti “riempire” il trattato? Quale Medio Oriente dovrebbe essere coinvolto? A tutte queste domande rispondiamo in questo articolo

Chi va piano, va sano e va lontano…

Il Giro del Mondo in 30 Caffe’ 2013 – Mentre Europa e Stati Uniti si dibattono per cercare di sfuggire alle sabbie mobili della crisi economica e anche l’economia cinese rallenta, i Paesi latinoamericani mantengono anche nel 2012 una crescita economica stabile, con prospettive di miglioramento per il 2013. La crisi colpisce però anche a queste latitudini: l’interconnessione dell’economia globale e le difficoltà delle economie sviluppate ha provocato un rallentamento della crescita generale nell’anno appena trascorso

L’ECONOMIA NEL SUO COMPLESSO – Secondo la Cepal (Commissione economica per l’America Latina e il Caribe), la regione ha chiuso il 2012 con una crescita generale del PIL del 3,1%, ben al di sopra della media mondiale ferma al 2,2% ma in netta frenata rispetto al 4,3% del 2011. Sempre per la Cepal, le ragioni di questo rallentamento vanno ricercate soprattutto al di fuori della zona: le politiche di austerity promosse nell’ultimo anno dai paesi europei hanno avuto un effetto recessivo, peggiorando la crisi e provocando ripercussioni anche in America Latina. Anche il rallentamento dell’economia cinese influisce negativamente sull’andamento della crescita latinoamericana: molti paesi della regione hanno intensificato enormemente l’interscambio commerciale con Pechino nel corso degli ultimi anni, ma il commercio tra le due sponde del Pacifico ha visto l’America Latina come un esportatore netto di materie prime. Nel momento in cui la Cina rallenta e Stati Uniti ed Europa riducono la domanda di beni di esportazione cinese, anche le materie prime latinoamericane subiscono il contraccolpo. Rispetto al 2011, la crescita di valore delle esportazioni si è ridotta drasticamente, da +23,9% a +1,6%.

BUONI E CATTIVI – Anche se in presenza di una crescita generalizzata, la regione latinoamericana conferma comunque una marcata disomogeneità: il rallentamento della crescita rispetto al 2011 dipende in larga parte dalle difficoltà sperimentate da Argentina e Brasile, che influiscono pesantemente nell’andamento della regione, visto che il loro PIL ammonta al 41,7% dell’intero PIL latinoamericano. Se si escludono Brasile e Argentina, gli altri Stati della regione si mantengono su livelli di crescita simili rispetto all’anno precedente. Il Brasile ha confermato una tendenza al rallentamento, passando dal già basso +2,7% del 2011 al 1,2% del 2012, il risultato peggiore tra i paesi maggiori. L’Argentina ha ottenuto risultati leggermente migliori, con una crescita del PIL del 2,2%, ma la diminuzione della crescita rispetto all’anno precedente è molto più marcata: Buenos Aires aveva chiuso il 2011 con un +8,9%. In questo caso pesano le turbolenze internazionali provocate dallo scontro con Repsol per la nazionalizzazione di YPF, ma anche le polemiche con il FMI sui livelli di inflazione reali, le politiche economiche interne che hanno scoraggiato investimenti diretti esteri nel Paese e gli alti livelli protezionistici denunciati in seno al WTO da vari governi. La locomotiva dell’America Latina per il 2012 è la zona dell’America Centrale, con un ottimo +4,4% figlio della buona prestazione del Messico, mentre il Sudamerica si attesta su un +2,2% e il Caribe su +1,6%. L’altro gigante della regione, il Messico, mantiene infatti una crescita sostenuta, con un ottimo +3,8%. Il record della crescita va a Panama, con un incredibile +10,5%, mentre sono le economie secondarie dell’America Latina a tenere alto il livello generale: Peru (6,2%), Cile (5,5%) e Venezuela (5,3%) dimostrano un ottimo andamento nel 2012, con buone prospettive anche per l’anno appena iniziato. Fa eccezione invece il Paraguay, che sconta il contraccolpo del “golpe” contro Lugo e chiude il 2012 in recessione, con un “europeo” -1,8%. La Cepal prevede uno scenario invertito per il 2013: Paesi come Perú e Cile dovrebbero sperimentare una lieve contrazione della crescita a causa di una possibile contrazione del valore complessivo delle esportazioni verso la Cina, mentre Argentina e Brasile dovrebbero mostrare un chiaro recupero rispetto al 2012, trainando la crescita dell’America Latina nel suo complesso verso un ottimo +4%.

LAVORO, POVERTA’, INTEGRAZIONE – I buoni risultati economici si traducono in un avanzamento delle condizioni socio-economiche in una regione che rimane comunque fra le più diseguali al mondo: la disoccupazione è scesa dal 6,7% del 2011 al 6,5% del 2012, trainando la domanda interna ed i consumi. La riduzione della disoccupazione è stata anche accompagnata da un aumento dei salari e della qualità del lavoro. Secondo Alicia Bárcena, Segretaria Esecutiva della Cepal, gli indicatori in materia di lavoro sono migliori oggi rispetto a prima della crisi, a dispetto di problemi di impiego per le generazioni più giovani. Così come in Europa, rimane alta la percentuale di giovani che non studiano né lavorano (20,3%), soprattutto fra le donne. Anche la povertà si è ridotta: alla fine del 2012 167 milioni di persone in America Latina si trovano ancora in una condizione di povertà, un milione in meno rispetto all’anno precedente, ma ammontano tuttora ad un’ampia porzione della popolazione (28,8%). Rimane invece stabile il numero di persone in povertà estrema, 66 milioni nel 2012 come nel 2011. Fattore determinante in questa riduzione è proprio l’aumento dei salari e dell’occupazione, assieme anche allo sviluppo dei programmi assistenziali. In presenza di forti elementi di destabilizzazione esterni, la Cepal continua a raccomandare una maggiore integrazione economica regionale, che potrebbe contribuire ad attutire i contraccolpi della crisi provenienti da Europa, Cina e Stati Uniti: le prospettive per il 2013 rimangono comunque positive, ma sono necessarie riforme strutturali e una continua attenzione per le condizioni socio-economiche di un’ampia fetta della popolazione tuttora in condizioni di povertà.

Francesco Gattiglio

Sicurezza prima di tutto

Il Giro del Mondo in 30 Caffè 2013 – L’iniziale entusiasmo per la liberazione dal regime di Gheddafi durato ben 45 anni ha lasciato il posto a paura e caos nel paese. A causa del vuoto istituzionale lasciato dalla politica dittatoriale del colonnello, il paese non ha né istituzioni né una costituzione sui quale basare la ricostruzione del paese. Inoltre la politica incerta e frazionaria del Consiglio nazionale di transizione e la presenza di violenti gruppi di estremisti hanno rallentato, se non bloccato, la democratizzazione e la ripresa economica del paese

UN INCERTO CONSIGLIO NAZIONALE DI TRANSIZIONE – Sin dall’inizio del conflitto il Consiglio nazionale di transizione ha cercato di promuovere una pacifica transizione politica, di normalizzare la situazione economica e di riformare il paese con scarsi risultati. I forti conflitti nelle regioni Tripolitana e Cirenaica hanno reso impossibile l’insinuarsi di un governo stabile: il primo ministro eletto Mustafa Abushagur, infatti, è stato costretto a dare le dimissioni a causa della mancanza di voto di fiducia da parte del Congresso nazionale, il quale si è rifiutato di dargli fiducia poiché nelle liste presentate non vi era alcuna rappresentanza di politici della regione Cirenaica. Sebbene un nuovo primo ministro, Ali Zidan, sia stato eletto, la frammentazione interna del consiglio rende impossibile prendere decisioni concise e quindi l’instaurarsi di un governo stabile.

UN PAESE NELLE MANI DEI RIBELLI – Senza una autorità centrale ovviamente vengono a mancare non solo i mezzi necessari per ricostruire il paese, ma sopratutto quelli per controllarlo. Non c’è da sorprendersi, quindi, che dopo un anno dalla rivoluzione il paese sia dominato dalla presenza di gruppi di ribelli armati, i quali si sono resi testimoni di violazioni di diritti umani e di numerosi atti di violenza, destabilizzando ulteriormente il paese. Anche tra i gruppi di ribelli le rivalità regionali sono causa di atti di violenza: alcuni ribelli della regione Cirenaica hanno infatti cercato di bloccare le elezioni tenutesi nel luglio del 2012, mentre altri gruppi a “guardia” di diverse regioni o città tendono a combattersi tra di loro. Inoltre sono presenti anche gruppi di estremisti religiosi, come quello di Ansa Al-Sharia, il quale è sospettato di essere il responsabile dell’attacco terroristico del 11 settembre del 2012 all’ambasciata americana a Bengasi, in cui hanno perso la vita l’ambasciatore Chris J. Stevens e tre suoi collaboratori.

UN POTENZIALE BLOCCATO – La presenza di questi gruppi di ribelli non solo danneggia la democratizzazione del paese, ma anche la ripresa e lo sviluppo economico. Sebbene la produzione petrolifera si sia ripresa alquanto rapidamente con 1.5 milioni b/d, sono gli investimenti esteri ad esseri fondamentali per la ricostruzione del paese. Tuttavia la mancanza di un governo centrale su cui fare affidamento, la sua incapacità di far rispettare la legge e un ambiente non sicuro hanno fatto si che molte compagnie estere in Libia abbiano lasciato il paese, mentre altre sono restie nell’entrarvi, preoccupate sia per la sicurezza dei loro business e sia di quella del loro personale.

UN FILO DI SPERANZA – Il popolo libico ha risposto a questi attacchi di violenza sia con numerose manifestazioni per le strade del paese sia prendendo d’assalto i quartieri generali di alcune milizie, inclusa quella di Ansa al-Sharia. Questa reazione porta un filo di speranza nel paese poiché è indice della volontà del popolo libico di non voler un ulteriore “tiranno”. Come uno dei protestanti ha dichiarato, il popolo libico riconosce e apprezza il ruolo che le milizie hanno avuto nel liberare la Libia, ma adesso devono deporre le armi e lasciar che sia una polizia e un esercito regolare a prendere le redini del paese.

DISOCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE – La presenza di numerose milizie armate non è solo dovuto all’inefficienza del governo di imporre il proprio controllo su di esse, ma anche dall’alto tasso di disoccupazione che infligge il paese, la quale è infatti una delle maggiori cause dello scoppio della rivolta del 2011. Sebbene sia difficile ottenere un ufficiale tasso di disoccupazione, alcune fonti riportano un 20.74%, con oltre il 50% di disoccupazione tra i giovani al di sotto dei 20 anni. Le difficoltà economiche che ovviamente ogni guerra porta hanno intensificato, inoltre, il tasso di disoccupazione, con un declino del capitale di investimento e di capitale umano. Parte del problema della disoccupazione libica è dovuta alla dissonanza tra educazione e produttività tra i cittadini. Il sistema educativo infatti, non prepara efficientemente i giovani ad incontrare le domande del mercato del lavoro e senza alcuna prospettiva futura e modo per realizzare se stessi, sono molti quelli che decidono di non abbandonare i gruppi di ribelli, trovando nella loro missione di difendere il paese un senso alla loro vita.

UN GOVERNO UNITO– E’ evidente che se il governo vuole riprendere il controllo del paese deve innanzitutto riuscire a trovare una coesione interna. Sebbene sia difficile eliminare secoli di rivalità, un’eguale rappresentazione al governo delle varie realtà regionali è necessaria. A riguardo lo stesso NTC ha dichiarato di essere intenzionato a ricollocare alcuni ministeri fuori Tripoli: a Bengasi risiederanno il ministero del Petrolio e dell’Economia, rendendo la città la capitale economica del paese; il ministero delle Finanze sarà spostato a Misratam mentre quello della cultura a Darna. Il nuovo ministro Zidan ha preso nota dei passati errori dei suoi predecessori e ha aumentato il numero il numero dei membri del governo a 30 , sperando di accontentare tutte i partiti politici e cercando di includervi più rappresentati regionali possibili. Si è anche parlato della possibilità di instaurare nel paese un sistema federale. Tuttavia questa non sembra essere la soluzione migliore da adottare, soprattutto in questo processo di ricostruzione, poiché esso potrebbe rinvigorire la divisione tre le tre regioni e portare ad una possibile guerra civile. Il nuovo governo deve infine riconoscere quali sono i diversi bisogni di ogni regione, ma sopratutto deve ridistribuire risorse ed entrate equamente in tutto il paese, le quali fino a questo momento sono concentrate principalmente nella regione Tripolitana.

IN PRINCIPIO LA SICUREZZA – Un miglioramento e intensificazione del programma di disarmo, demobilitazione e reintegrazione (DDR) dei gruppi di ribelli armati è fondamentale per la Libia.

L’incapacità del NTC e delle forze militari domestiche di imporre la propria autorità sui ribelli ha dimostrato la necessità di un intervento dinamico della comunità internazionale, sopratutto nella gestione del programma DDR. Un programma DDR di successo dipende fortemente dalla collaborazione delle milizie, della popolazione e del governo locale, per questo motivo le autorità internazionali devono far in modo di fornire in primo luogo incentivi politici ed economici a questi gruppi. E’ sopratutto sulla popolazione che bisogna fare perno: insoddisfatta e impaurita la popolazione affida la propria sicurezza nella mani dei ribelli armati, diventandone così i principali finanziatori e protettori. Una volta ottenuta una loro completa collaborazione sarà possibile indebolire le milizie e avviare un serio e intensivo programma di disarmo. Durante il disarmo le autorità internazionali, in cooperazione con le autorità locali, devono occuparsi di raccogliere, classificare, enumerare, e eventualmente distruggere tutte le armi delle milizie. Una volta che essi sono stati disarmati bisogna passare allo passo successivo che è demobilitazione degli ex-combattenti, ovvero disgregare i vari gruppi armati o semplicemente ridurre il numero dei combattenti in esso. Gli ex-combattenti dovranno poi essere registrati e spostati in centri temporanei di accoglienza. Questi due processi devono essere amministrati principalmente da forze militari sia internazionali in cooperazione con forze locali, mentre per il processo di reintegrazione nella società unità civili sono più consone. Il reintegro dovrà fornire programmi di formazione, grazie ai quali gli ex-combattenti possano apprendere diverse abilità in modo da inserirsi adeguatamente nel mercato del lavoro. In questo contesto un miglioramento del sistema educativo si rivela inoltre un ulteriore provvedimento da apportare. Una educazione efficiente, infatti, non solo fornisce i mezzi necessari per ottenere un posto di lavoro, ma fa anche in modo che i giovani libici rinuncino sia ad un ritorno nelle milizie e sia ad una possibile affiliazione con gruppi di estremisti. In contemporanea al programma DDR, una riforma, rieducazione e addestramento della polizia locale da parte delle forze armate internazionali deve necessariamente essere fornita , così da poter lasciare nelle mani delle autorità indigene la totale responsabilità della sicurezza del territorio.

DALLA SICUREZZA ALLO SVILUPPO – In un ambiente sicuro, con un capitale umano giovane e con le giuste abilità gli investimenti esteri potranno riprendere, garantendo uno sviluppo economico del paese. La Libia deve innanzitutto diversificare la sua economia, la quale fino ad ora dipende prevalentemente dalle entrate petrolifere. Fu proprio a causa di questo tipo di economia che durante il regime di Gheddafi la corruzione toccò apici impensabili corrodendo tutto il sistema burocratico, finanziario e industriale del paese. Secondo una lista redatta dell’organizzazione internazionale Trasparency nel 2011 la Libia si è classificata come 168esimo paese su 183 per alto tassa di corruzione. Politiche di trasparenza devono essere apportate in modo da supportare l’integrazione dell’economia nel mercato globale. Oltre a diversificare la sua economia, essa deve essere liberalizzata, aumentando così la competitività e dando la possibilità di accesso ai vari business locali ad un mercato più ampio. Per la Libia la strada per la democratizzazione e la ripresa economica sembra ancora lunga e tortuosa e le sfide infinite. La Libia non deve essere lasciata sola: una cooperazione tra la comunità internazionale e forze locali è fondamentale per riportare prima di tutto sicurezza nel paese e per poi attuare tutte le riforme politiche ed economiche per la costruzione di una nuova nazione.

Cosa sta succedendo in Mali

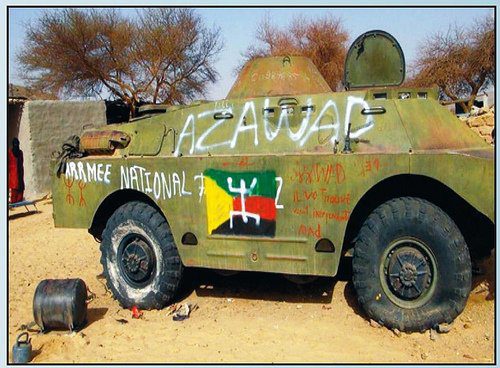

Dalla scorsa settimana la Francia è apertamente impegnata in una missione militare in Mali a sostegno del Governo di Bamako. L’intervento, inserito nella cornice delle Risoluzione n. 2085 dell’ONU, mira a evitare l’ampliamento del rischio jihadista nel Sahel occidentale, regione che versa in condizioni terribili. Tuttavia, il rischio principale è che i raid aerei non siano sufficienti a risolvere la questione, favorendo anzi una dispersione dei combattenti in un’area desertica ampia oltre 800mila chilometri quadrati: l’intervento di terra, però, potrebbe condurre a scenari difficilmente prevedibili

I PRODROMI DELL’INTERVENTO – Il Mali è ormai sull’orlo del totale collasso da quasi un anno e mezzo. Alla fine del 2011, infatti, nelle terre dell’Azawad, la regione desertica nel nord del Paese, i tuareg si ribellarono al Governo di Bamako, reclamando il diritto all’indipendenza. Nel marzo 2012 le forze regolari maliane assunsero il potere, accusando il presidente Traoré di non essere in grado di gestire l’emergenza militare. In breve tempo il fronte tuareg, alleato con un’eterogenea coalizione islamista della quale erano parte Ansar Dine, Al-Qaida nel Maghreb Islamico (AQIM) e il Mouvement pour l’Unicité e le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), riuscì ad avanzare verso Gao e Timbuctu, occupando ampi territori. Bamako precipitò nel caos, mentre dal nord furono riportati casi di applicazione della legge shariatica e di distruzione degli antichi monumenti di santi e re maliani, ritenuti esempi di idolatria. L’alleanza fra tuareg e islamisti, però, ha mostrato più volte segni di rottura, tanto che non sono mancati i casi di scontri tra le due fazioni. L’ECOWAS si è occupata della vicenda, dichiarandosi sin da subito pronta a un intervento, ma in realtà tergiversando tra incertezze politiche e rischio di allargamento del conflitto.

FRANCAFRIQUE, SICUREZZA E URANIO – In quanto già potenza coloniale nella regione, la Francia continua a essere un punto di riferimento per i Paesi del Sahel occidentale. Nei mesi scorsi, Hollande non aveva nascosto la propria disponibilità a inviare un sostegno militare al Mali, avendo l’approvazione di ampia parte delle forze politiche, ma, al contempo, comprendendo la complessità di un intervento che avrebbe potuto innescare meccanismi imprevedibili. Giovedì 10 gennaio, conquistata dai ribelli la città di Konna, Parigi ha avviato le operazioni su richiesta del presidente Traoré, dopo aver consultato altri attori internazionali (Germania, Regno Unito e Stati Uniti) e aver avuto il riconoscimento che l’intervento fosse condotto in attuazione della Risoluzione ONU del dicembre scorso. Per essere più precisi, però, Hollande è stato forse costretto ad annunciare pubblicamente la missione dopo che lo stesso Traoré aveva citato la presenza di soldati stranieri nella battaglia di Konna. Di fronte al pericolo internazionale della creazione di una piattaforma jihadista nella regione, la Francia è intervenuta sia in quanto attore ancora primario nel Sahel occidentale – da ricordare il concetto di Françafrique – sia perché sono molto forti gli interessi transalpini in Mali, a cominciare dalle concessioni sull’estrazione di bauxite e uranio.

GLI ASPETTI LOGISTICI – La missione è attualmente condotta principalmente con l’impiego di forze aeree, ma in Mali sono stati dispiegati circa 550 soldati, quattrocento a Bamako e 150 a Mopti, un porto strategico sul fiume Niger. Anche l’ECOWAS ha confermato l’impegno a inviare un proprio contingente, pur senza ulteriori specificazioni, poiché solo il Burkina Faso ha allertato 500 uomini, mentre non è chiaro se sul campo siano già nigeriani e senegalesi. Hollande, comunque, non ha posto limiti di tempo all’intervento, dichiarando che esso sarà protratto «finché sarà necessario». Secondo alcune fonti francesi la fase attiva dell’operazione dovrebbe essere di 4-6 mesi, mentre gli analisti statunitensi propendono per un anno. Una maggiore lunghezza della missione, però, andrebbe a tutto vantaggio degli insorti e renderebbe le conseguenze umanitarie irreparabili. Parigi, infine, è riuscita a convincere l’Algeria a concedere il diritto di sorvolo del proprio spazio aereo all’aviazione transalpina.

NOTE SULLE PROSPETTIVE – Il contesto rende necessario tener presenti tre punti. Innanzitutto il rischio che il Mali divenga davvero una fortezza jihadista nella regione: la diaspora di al-Shabaab, infatti, potrebbe favorire la creazione di un ponte dell’islamismo combattente dallo Yemen al Sahel occidentale, passando per Nigeria e Repubblica Centrafricana. In questo senso, ed ecco il secondo punto, un intervento a sostegno del Governo di Bamako era imprescindibile, ma, sebbene all’interno della Risoluzione n. 2085 dell’ONU, la Francia ha agito consultando solo alcuni dei maggiori attori internazionali e riproponendo gli schemi classici della Françafrique. Ad averne detrimento sono sia l’immagine della missione, facilmente identificabile da parte di alcuni osservatori quale intervento post-coloniale, sia la stessa comunità di sicurezza europea, del tutto superata dalla Francia. Da un punto di vista militare, il rischio è l’escalation: non sarà possibile, infatti, tenere sotto controllo una zona desertica di 800mila chilometri quadrati e “delimitata” da frontiere permeabili senza impiegare forze di terra. L’Azawad potrebbe divenire rapidamente il nuovo fronte jihadista, portando a compimento uno dei principali obiettivi di Al-Zawahiri, ossia lo spostamento in Africa della lotta islamista. L’impiego di raid aerei può favorire l’abbandono delle roccaforti da parte dei ribelli, ma non la loro sconfitta, poiché il deserto del Mali settentrionale offre riparo e vie di fuga in abbondanza. Si potrebbe pertanto assistere a un impiego costante di forze speciali, cosicché la priorità sarebbe la sicurezza delle frontiere, al fine di evitare il cosiddetto “effetto afghano”, cioè la creazione di reti per il trasferimento di veterani del jihad internazionale.

Beniamino Franceschini

Braccio di ferro sull’ASEAN

Un’importante partita si sta disputando nel sud-est asiatico. Una partita che vede coinvolte due superpotenze mondiali, gli USA e la Cina, un ricchissimo braccio di mare conteso, e dieci paesi emergenti della regione, uniti e divisi allo stesso tempo, bisognosi di investimenti esteri e protezione, confederatisi in un’organizzazione regionale, l’ASEAN, che, nata per assicurare un certo grado di cooperazione economica, è ora di fronte ad uno storico bivio

CONFINATI – Limitarsi ad assicurare la libera circolazione di merci ed investimenti, come vorrebbe Pechino, interessata ad assicurarsi la sovranità sul Mar Cinese Meridionale a discapito di alcuni paesi ASEAN, oppure, come piacerebbe agli USA, “diventare grande” ed elaborare posizioni politiche comuni di peso equivalente a quelle cinesi? Nulla di definitivo, per ora. Di certo, però, l’assenza di dialogo emersa dai vertici ASEAN tenutisi a Phnom-Pehn a luglio e novembre 2012, che lascia trasparire l’incapacità degli stati membri di discutere politiche condivise, sembra andare nella direzione auspicata dal gigante cinese. “Lunga vita ai legami di amicizia, solidarietà e cooperazione tra la Cina e il Regno di Cambogia”, c’era scritto su uno degli innumerevoli manifesti di benvenuto per il premier cinese Wen Jiabao visibili a fine novembre per le strade di Phnom-Pehn, in occasione del ventunesimo summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN); la Cina, che non è membro dell’organizzazione ma osservatore nel contesto dell’iniziativa ASEAN+3 lanciata nel 2001, è stata l’unica nazione a cui la Cambogia, sua buona alleata, ha tributato una tale accoglienza in vista dell’incontro intergovernativo.

TENTATIVI INFRUTTUOSI – Durante questi incontri i temi da trattare erano piuttosto caldi: la possibilità di istituire una vasta zona di libero scambio coinvolgente ASEAN, Cina, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda; l’opportunità di accelerare la risoluzione dei problemi di sovranità sul pescoso Mar Cinese Meridionale e sui suoi ricchi giacimenti sottomarini, da anni contesi tra Brunei, Vietnam, Malesia, Filippine (membri dell’ASEAN), Cina e Taiwan. Già a luglio si tentò, con un primo summit tenutosi sempre a Phnom-Pehn e conclusosi nel caos senza nemmeno l’adozione di un documento comune, di consolidare una posizione condivisa ASEAN (basata sulla Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982) circa le pretese sul braccio di mare delimitato dalla Malesia a sud, dalle Filippine ad est, dalla Cina a nord e dal Vietnam ad ovest. In questo braccio di mare transita ogni anno metà delle merci spedite via nave nel mondo e sotto il quale, secondo stime cinesi, si troverebbe petrolio per 130 miliardi di barili, pari alla somma delle riserve stimate di Venezuela, Russia e Iran. In quell’occasione, vista l’appetibilità e l’importanza economica della posta in gioco, i membri dell’ASEAN coinvolti nella controversia, contravvenendo ai suggerimenti espressi dagli USA e dalle loro alleate Filippine di Benigno Aquino, preferirono non esprimere una posizione condivisa, continuando ad agire bilateralmente con gli altri attori coinvolti nella disputa senza avvalersi della piattaforma fornita dall’ASEAN. Allo stesso tempo, la Cambogia, padrona di casa senza accesso al mare e quindi non coinvolta nello scontro politico-diplomatico (talvolta sfociato in minacce militari), si schierava apertamente su posizioni filocinesi, dopo aver ricevuto da Pechino dieci miliardi di dollari in aiuti dalla caduta dei Khmer Rossi ed investimenti dieci volte superiori rispetto a quelli americani, investimenti che, simbolicamente, avevano contribuito anche all’edificazione del Palazzo della Pace di Phnom-Pehn, sede dei vertici di luglio e novembre. Così, malgrado la significativa presenza di un appena rieletto Barack Obama a conferma del ruolo centrale che la regione Asia-Pacifico avrà nella politica estera americana dei prossimi anni, e a dispetto dei buoni propositi degli inizi esemplificati dalla fiduciosa dichiarazione del Segretario Generale dell’ASEAN Surin Pitsuwan, che prima del summit affermava: “miriamo a risolvere il problema insieme”, l’incontro si è chiuso senza significativi passi avanti, precludendo anche la possibilità di adottare un Codice di Condotta (CoC) inteso ad evitare eventuali escalation militari nell’area ed ulteriori inasprimenti della controversia.

I PIATTI DELLA BILANCIA – E’ evidente che, se da un lato gli USA e le Filippine auspicano la creazione di un solido blocco ASEAN per affrontare la questione Mar Cinese Meridionale su un piano di maggiore parità rispetto alla superpotenza cinese, quest’ultima, appoggiata dai fidi amministratori cambogiani conquistati a suon di investimenti diretti esteri, ha tutto l’interesse ad impedire la creazione di un’intesa comune a tutti i paesi membri sul tema per poter, così, avere gioco più facile nei rapporti con interlocutori che, presi singolarmente, esprimono posizioni caratterizzate da una certa debolezza. Così, lo scontro strategico tra USA e Cina in Asia sudorientale si sta giocando sull’ampiezza del ruolo dell’ASEAN, nato a Bangkok nel 1967 ed attualmente comprendente i dieci stati della regione. Se Washington, contando sull’appoggio di governi alleati quali quello filippino o thailandese, ha tutto l’interesse che la cooperazione nella regione si rafforzi e che l’ASEAN, oltre ad avere un importante ruolo economico, emerga come forte attore politico capace di interloquire alla pari con l’emergente gigante cinese, Pechino vuole l’opposto e, a tale scopo, preme sui suoi “infiltrati” nella regione, in particolare Laos e Cambogia, per assicurarsi che il ruolo dell’ASEAN non vada al di là di una dimensione meramente economica, che oggi si concretizza nella zona di libero scambio ASEAN-Cina nata nel 2010.

SE IL GIOCATTOLO SI ROMPE – Il rischio, quindi, è che le pressioni esercitate dall’esterno sul ruolo dell’organizzazione e sulla stabilità della regione, unite alle crepe che, con la controversia in corso sulle ricche risorse del Mar Cinese Meridionale, si stanno aprendo nelle relazioni di cooperazione tra gli stati membri, mettano in pericolo lo stesso prestigio e capacità di funzionamento dell’ASEAN. Sistemicamente, in un’organizzazione che comprende una pluralità molto accentuata di posizioni politiche e religiose, spazianti dal militarismo birmano, al comunismo laotiano, al miracolo economico di Singapore, passando per il gigante musulmano che è l’Indonesia, la ricerca di una sintonia politica che travalichi i semplici obbiettivi di cooperazione economica che fondarono l’ASEAN delle origini può apparire un disegno troppo azzardato e, probabilmente, nel lungo periodo, logorante per il processo di integrazione regionale. Quale epilogo? Nessuno può dirlo oggi. Certo è, però, che le debacles cambogiane di luglio e novembre rappresentano un rilevantissimo avvertimento da tenere in considerazione.

Vittorio Maiorana

Sotto la superficie

Il Giro del Mondo in 30 Caffè 2013 – Abbiamo iniziato il 2012 parlando dei dubbi internazionali sul programma nucleare iraniano, e di come il rischio di conflitto rimanga uguale. Purtroppo (o per fortuna, in assenza di guerra) la storia si ripete nel 2013. Eppure sotto la superficie l’Iran è molto più che solo nucleare… poniamoci quindi cinque domande e cinque risposte a tutto campo

1) Sul piano delle relazioni internazionali la posizione dell’Iran sembra sempre la stessa. Ci sono novità per quanto riguarda la questione nucleare?

Non sembra essersi mosso nulla di significativo dal 2012… l’Iran prosegue con il proprio programma di arricchimento e l’AIEA continua a non ricevere la collaborazione richiesta. E’ stato recentemente concesso di entrare, finalmente, nel sospetto sito militare di Parchin… eppure proprio i tempi necessari per tale autorizzazione spingono a sospettare che il sito sia stato ripulito prima di concederne l’ingresso. Continuano dunque i dubbi sul programma, continuano le pressioni Israeliane perché gli USA attacchino assieme a loro… Dall’altra parte, come dicono alcuni analisti di Washington, Obama può sicuramente permettersi di essere l’ennesimo Presidente che non risolve il conflitto israelo-palestinese, ma forse non può permettersi di essere il primo Presidente a consentire che l’Iran si doti dell’arma atomica – nonostante gli USA tutto vogliano tranne che entrare in un nuovo conflitto in Medio Oriente. La questione però riguarda solo una possibile guerra ora: l’Iran forse può essere contenuto anche con la bomba atomica, ma questo non fermerà i paesi arabi dal cercare di fare altrettanto: il rischio di conflitto, in un modo o nell’altro, resterebbe alto per anni, comunque.

2) Se poco si muove sulla scena internazionale, quella interna si appresta invece a nuovi mutamenti: le prossime elezioni presidenziali cambieranno qualcosa?

A giugno 2013 si vota per il nuovo Presidente in Iran… e Mahmud Ahmadinejad non può più candidarsi avendo già avuto due mandati. Del resto la sua carriera era comunque già finita a causa dello scontro politico con la Guida Suprema Ali Khamenei che si è svolto negli ultimi anni per determinare se il potere dovesse rimanere nelle mani del clero o potesse passare progressivamente a una elite più laica ed economicamente influente (Ahmadinejad e i suoi collaboratori appunto). Non sorprende dunque che i principali attori che sembra si sfideranno siano tutti molto legati agli Ayatollah: Ali Larijani, presidente del Majles (il Parlamento iraniano), Saeed Jalili, attuale negoziatore nucleare, Mohammad-Bagher Ghalibaf, sindaco di Tehran (come fu lo stesso Ahmadinejad). Nessuno dei tre appare propenso a dare una svolta… anche perché stavolta Khamenei si assicurerà che non provino a “ribellarsi” come il loro predecessore.

3) Il paese sta però affrontando una pesante crisi economica… o no?

Si parla spesso di pesante svalutazione del Rial, la moneta locale, come prova del crollo dell’economia locale. In realtà le due cose non sono legate e non è nemmeno corretto parlare di svalutazione del Rial! Il potere d’acquisto della moneta iraniana nel mercato locale è sostanzialmente sempre la stessa, ovvero gli iraniani continuano a pagare molti beni sempre con lo stesso prezzo. Il problema potrebbe al massimo esistere in futuro riguardo ad alcuni beni come benzina, olio per riscaldamento e alcuni cibi: sono normalmente sovvenzionati dal governo per tenere bassi i prezzi e questo fa sì che la popolazione non sia per nulla alla fame o “piegata” come a volte si suggerisce senza cognizione di causa. Ma mantenere queste sovvenzioni costa e per quanto ancora lo stato potrà permettersi di farlo? Questa è la vera domanda e per ora non è possibile dare una risposta.

4) Perché allora si parla di svalutazione del Rial?

Perché in realtà si considera il cambio rial/dollaro… che però come detto non ha effetto sul mercato interno. Il governo cerca di mantenere il cambio artificiosamente basso per non spaventare la propria popolazione: a settembre il cambio era 1$ = 28.000 rial. Tuttavia nel paese di dollari ne circolano davvero pochi e il governo iraniano cerca di farne circolare il meno possibile: i dollari servono per poter espatriare, e meno dollari ci sono a disposizione, meno persone possono fuggire all’estero. In realtà, quasi nessuno usa il cambio ufficiale, preferendo invece il mercato nero, dove il cambio raggiunge anche livelli di 1$ = 60.000 rial. Il risultato è che molti giovani iraniani, che sognano un futuro all’estero lontano dalle restrizioni degli Ayatollah, non riescono comunque a poter raggranellare abbastanza valuta estera per pagarsi gli studi fuori dal paese.

5) Possono essere le nuove generazioni il motore del cambiamento?

E’ ovvio che i giovani siano quelli che maggiormente desiderano un rilassamento delle restrizioni (soprattutto quelle religiose legate ai costumi) e una maggiore libertà d’espressione. Ne deriva una sequenza di accorgimenti per scavalcare di fatto le regole imposte. Ne citiamo due: se per strada, in particolare nelle maggiori città, tenere il velo è obbligo per le ragazze, non così è per le numerose feste clandestine dove i giovani si mischiano senza restrizioni e senza “dress code” imposto da fuori. Altro caso: le ragazze obbediscono sì all’obbligo della copertura integrale dei loro corpi in pubblico, ma il modo è molto creativo: per esempio vanno per la maggiore giacche corte che seguono la linea del corpo e pantaloni attillatissimi, tipo leggings… risultato? Sembra indossino minigonne… che formalmente seguono i canoni religiosi! Qual’è il significato di tutto ciò, apparentemente frivolo? Che le giovani generazioni sono molto abili a trovare i propri spazi e aggirare le regole quando vogliono – su di loro la propaganda del regime ha poca presa. Allo stesso tempo però proprio tale facilità di aggirare le regole sembra per ora spingerli lontani dal desiderio di cambiare radicalmente il paese… difficile dunque aspettarsi una massiccia rivolta giovanile a breve.

Timori digitali

Le minacce telematiche costituiscono un grave pericolo per gli Stati al pari degli armamenti e possono compromettere il corretto funzionamento delle infrastrutture sia civili che militari. Attualmente non esiste a livello internazionale un approccio unitario per affrontare i temi posti dalla cybersecurity e ogni Paese li affronta con soluzioni proprie. Proviamo a capire a che punto siamo

UN TIMORE SEMPRE PIÙ DIFFUSO – “Sono molto preoccupato della capacità potenziale costituita dalle minacce cibernetiche di bloccare la nostra rete elettrica, le strutture governative, i sistemi finanziari. Sarebbero virtualmente in grado di paralizzare questo Paese”. Lo ha dichiarato il 13 giugno scorso il segretario della Difesa statunitense, Leon Panetta, ascoltato al Senato sulla sicurezza informatica, dove ha evocato lo scenario inquietante di una “Pearl Harbour” digitale. Dello stesso tono anche il primo discorso pubblico in due anni, che risale al 25 giugno scorso, tenuto dal capo del famoso MI5 – il controspionaggio britannico – Jonathan Evans, incentrato sulla necessità di contrastare lo spionaggio informatico “sponsorizzato da attori statali e dal crimine cibernetico organizzato”. La rinnovata attenzione sulla sicurezza digitale, inoltre, è confermata da numerose iniziative internazionali che hanno caratterizzato il 2012, come il primo forum sulla cyberdefence organizzato durante il salone parigino “Eurosatory” sui sistemi d’arma e il dibattito nell’ambito del think-tank europeo Security & Defence Agenda. Inoltre, risale all’11 giugno scorso la firma del primo contratto internazionale di cybersecurity, siglato dal colosso statunitense Boeing e con la Sojitz Corporation, una società commerciale con sede a Tokyo. L’azienda americana coopererà nell’individuazione di soluzioni avanzate di difesa elettronica per il Giappone, in modo da proteggere la sua infrastruttura tecnologica strategica per le informazioni governative, civili e commerciali.

COSA S’INTENDE PER CYBERSECURITY? – Questo termine, insieme a quello di cyberdefence è diventato di grande attualità e fa riferimento alla necessità di proteggere non solo dati sensibili – governativi o privati (ad esempio i segreti industriali) – ma anche il funzionamento delle cosiddette “infrastrutture critiche”. Queste ultime sono identificabili con qualsiasi risorsa, processo o sistema la cui distruzione o indisponibilità anche parziale o momentanea ha come effetto quello di indebolire gravemente l’efficienza e il funzionamento normale di un Paese, oltre alla sua sicurezza e al sistema economico-finanziario. Rientrano a pieno diritto in questa definizione le risorse legate a settori come la sicurezza nazionale, la protezione e la difesa civile, la produzione e il dispacciamento di qualsiasi fonte energetica, le telecomunicazioni, la gestione idrica, l’agricoltura, la sanità (ospedali e reti di servizi), il trasporto, le banche e il sistema finanziario. I governi normalmente mettono a punto studi e progettano misure precauzionali per ridurre il rischio che queste infrastrutture vengano meno in caso di guerra, disastri naturali, scioperi, atti vandalici o azioni di sabotaggio. Quest’attività, definita protezione delle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Protection – CIP), insieme alla cybersecurity è oggetto di approcci diversi da parte degli Stati, che possono risultare molto diversi come nel caso degli Usa e dell’Unione europea (Ue).

LA VIA AMERICANA… – Per contrastare le molteplici minacce informatiche, il deputato statunitense Mike Rogers (repubblicano) ha presentato alla Camera, il 30 novembre 2011, il disegno di legge noto come Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA). Questo provvedimento – che il 26 aprile scorso ha ricevuto il via libera dalla House of Representatives (248 voti favorevoli e 168 contrari) e ora attende l’esame del Senato – prevede l’obbligo per gli operatori del web (dai fornitori telco come AT&T agli intermediari come Facebook e Google) di raccogliere le informazioni personali di milioni soggetti, da condividere con società terze e soprattutto con le agenzie federali e governative preposte alla sicurezza. Il testo approvato, rispetto a quello originario, ha un raggio d’azione più ampio perché oltre alla prevenzione di crimini informatici comprende anche la tutela dei cittadini da minacce di morte e la tutela dei minori da qualsiasi tipo di abuso a sfondo sessuale. Proprio per questa sua portata “onnicomprensiva” e potenzialmente lesiva della privacy – priva però della definizione e dei criteri per individuare le infrastrutture critiche – il presidente Barack Obama ha annunciato la propria intenzione di opporre il veto qualora il testo dovesse essere approvato così com’è anche dal secondo ramo del Congresso. In attesa di una legislazione che possa colmare il vuoto normativo attuale, il Pentagono ha però recentemente istituito – come riportato da un articolo del The Washington Post – una città virtuale, banco di prova delle tecnologie di attacco e difesa sul web. In pratica, la simulazione di crisi e attacchi da parte di hacker contro obiettivi sensibili riguarda una “cyber city” gestita da una società di sicurezza informatica. Spetterà agli esperti informatici militari attivarsi per la sua difesa e saranno fatte proiezioni sulle conseguenze reali di un attacco virtuale.

…E QUELLA EUROPEA – Le principali azioni predisposte finora dall’Ue contro una minaccia informatica rispondono all’esigenza di garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni (Network and Information Security, NIS), la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, il contrasto alla cyber‐criminalità e la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche (inclusa la protezione della privacy e dei dati personali). Nello specifico, con il regolamento (CE) 460/2004 del Parlamento e del Consiglio del 10 marzo 2004, è stata istituita Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (European Network and Information Security Agency – ENISA). L’Agenzia, con sede a Candia (Creta) e operativa dal primo settembre 2005, ha come obiettivo principale quello di migliorare la sicurezza informatica e delle reti di telecomunicazioni dell’Ue, contribuendo allo sviluppo della cultura della loro sicurezza. L’ENISA, quindi, è una piattaforma di scambio di informazioni e best practices tra le istituzioni comunitarie, le autorità nazionali e le imprese. Può fornire anche pareri tecnici sia alle autorità degli Stati membri che alle istituzioni comunitarie.

I due limiti principali dell’Agenzia – dotata di una struttura molto snella e di solo 50 dipendenti – riguardano il budget relativamente basso (poco meno di 8 milioni di euro per il 2010) e il mandato ricevuto, che non prevede attualmente un ruolo operativo e non permette di occuparsi di questioni legate al cyber-terrorismo o alla cyber-criminalità. L’11 gennaio 2013, inoltre, apre i battenti all’Aia (Olanda) l’European Cybercrime Centre – presso il quartier generale dell’Europol, l’agenzia anticrimine comunitaria – con il compito di contrastare le attività illecite online svolte da gruppi di criminalità organizzata, come frodi bancarie, sfruttamento sessuale di minori online e i crimini che riguardano i sistemi informativi nell’Ue e le infrastrutture critiche. Per quanto riguarda queste ultime, l’Ue ha adottato la direttiva 2008/114/CE – entrata in vigore dal 12 gennaio 2009 – per la loro individuazione e designazione, stabilendo un approccio comune per valutare la necessità di migliorarne la protezione. In base a questo provvedimento, gli Stati membri devono designare le proprie infrastrutture critiche e stabilire l’istituzione referente con gli organi comunitari di riferimento, predisponendo inoltre un piano di sicurezza. Sia gli Stati Uniti che l’Europa, quindi, hanno iniziato da poco tempo a valutare l’opportunità di adottare delle disposizioni normative per il contrasto ai crimini e agli atti di sabotaggio informatici, affrontando una serie di difficoltà legate al rispetto dei diritti individuali e alla libertà del web che sono ogetto di dibattito anche nel nostro Paese.

Francesco Tucci

Chávez?… Assente!

È programmata per domani la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela che, per la terza volta, coincide con Hugo Chávez. O meglio, dovrebbe coincidere: il caudillo di Caracas è infatti ricoverato da oltre un mese a Cuba e le sue condizioni di salute sono critiche. Vediamo allora con cinque domande e risposte quali sono le implicazioni per la stabilità istituzionale del Venezuela

Domani Hugo Chávez sarà in grado di insediarsi ufficialmente al potere?

Il vicepresidente Nicolas Maduro ha già fatto sapere che il Presidente eletto (riconfermato per la terza volta nello scorso ottobre nelle elezioni combattute contro Henrique Capriles Radonski) non sarà in grado di presentarsi dinanzi all’Asamblea Nacional (il Parlamento venezuelano) per ricevere ufficialmente l’incarico di Presidente della nazione, in quanto le sue condizioni di salute appaiono ancora decisamente critiche. Chávez è ricoverato da un mese a Cuba, dove è stato operato per la quarta volta in seguito al ripresentarsi di un tumore. Complicazioni respiratorie hanno decisamente compromesso lo stato di salute del leader bolivariano.

Quali sono dunque le implicazioni per le istituzioni venezuelane?

L’articolo 231 della Costituzione stabilisce che il Presidente eletto deve assumere l’incarico dinanzi all’Asamblea Nacional. In caso di “impossibilità”, assume l’incarico dinanzi al Tribunale Supremo. Mentre i sostenitori di Chávez sostengono che le condizioni di salute non rendono obbligatoria la sua presenza nella cerimonia di domani, ammettendo la possibilità che l’eletto entri in carica in un secondo momento presentandosi al cospetto del Tribunale, diversi esperti di diritto costituzionale locale affermano che l’”impossibilità” citata nell’articolo è da imputarsi al Parlamento che, qualora non potesse riunirsi, lascerebbe al Tribunale la facoltà di attribuire l’incarico presidenziale. Il fatto è che il Venezuela da domani sarà senza un Governo, dal momento che quello attuale terminerà ufficialmente il proprio mandato e quello nuovo non potrà entrare tecnicamente in attività, dato che la nomina di tutte le cariche ministeriali – e anche del vicepresidente – avviene da parte del Presidente nominato dall’Asemblea Nacional.

Che cosa può dunque accadere?

L’opposizione attenderà qualche giorno prima di iniziare a presentare le proprie rimostranze e sostenendo la necessità di procedere con nuove elezioni presidenziali, avendo constatato l’impossibilità di formare un Governo. Tale eventualità potrebbe avere delle conseguenze inaspettate e portare anche a disordini nel Paese. Il vicepresidente (ormai decaduto) Maduro difficilmente starebbe a guardare, ma anche l’esercito, storicamente molto attivo nel manipolare le vicende politiche sudamericane, potrebbe decidere di intervenire. Un’uscita di scena di Chávez secondo queste modalità potrebbe dunque avere dei risvolti negativi per il Paese intero.

Com’è la situazione economica e sociale del Venezuela?

La Repubblica sudamericana è attraversata da una crisi economica che dura ormai da alcuni anni. Nonostante l’estrema ricchezza di riserve petrolifere, il PIL nazionale non cresce (in controtendenza con il resto della regione) e, cosa che sembra del tutto paradossale, la popolazione soffre di continui black-out elettrici. L’inflazione è da anni in doppia cifra mentre il tasso di criminalità è tra i più alti al mondo. I numerosi programmi sociali implementati dal Governo nell’ultimo decennio hanno avuto successo nel contrastare la povertà, ma si sono basati su un assistenzialismo improduttivo che non si è tramutato in vero sviluppo economico e sociale.

Quali sono dunque le prospettive per il Paese?

Un vuoto istituzionale non sembra lo scenario più auspicabile per un Paese in crisi, storicamente abituato a golpe e che potrebbe finire in balia della violenza. Il Venezuela avrebbe bisogno di un ricambio della classe politica al vertice e di un regime meno autoritario in grado di promuovere un autentico sviluppo. Ma l’instabilità che l’assenza o la morte di Chávez potrebbero creare lascia spazio a seri interrogativi sul futuro istituzionale, economico e sociale della repubblica sudamericana.

Anno nuovo, vecchi problemi

Il 2013 potrebbe essere l’anno buono per la Conferenza per la creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente. Programmata per il 2012, è stata rimandata al 2013 dopo molte esitazioni. Ma il progetto di una zona libera da armi di distruzione di massa non è per nulla una novità: in questo primo articolo sul tema, andiamo a ritroso nel tempo, per approfondire la travagliata storia di questa proposta

L’ESORDIO – Non da subito si ipotizzò di costituire una WMDFZ (Weapons-of-Mass-Destruction-Free-Zone); nel 1962, il Comitato per la Denuclearizzazione del Medio Oriente, un gruppo di studiosi israeliani, avanzò l’idea di una zona libera dalle sole armi nucleari come soluzione alle “minacce a Israele e alla pace nel Medio Oriente”. Una formalizzazione della proposta si registrò però soltanto nel 1974, quando, in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Iran ed Egitto presentarono la risoluzione 3263 e videro approvarla a larga maggioranza.

LO STALLO – La proposta di una NWFZ (Nuclear-Weapons-Free-Zone) nel Medio Oriente fu da allora annualmente approvata in sede ONU e, dal 1980, Israele si unì al resto degli Stati, permettendo così l’adozione della proposta non più tramite voto formale, bensì tramite consensus. Ma alle “parole” non sono sinora seguiti i fatti: nonostante le annuali approvazioni del progetto nulla si è mai mosso sul campo e gli unici contributi sono stati studi e papers sulle possibili modalità di concretizzazione della zona libera da armi nucleari.

I MAGNIFICI ANNI ’90 – L’evoluzione del progetto in WMDFZ avvenne nel 1990, anno in cui il presidente Egiziano Hosni Mubarak decise di collegare il disarmo nucleare della regione a quello chimico e biologico. Questa iniziativa era dovuta alla consapevolezza di Mubarak che il disarmo in anche una sola delle tre citate categorie di armi non convenzionali era inesorabilmente collegato a quello nelle altre due, per via delle dinamiche di sicurezza che coinvolgevano, e coinvolgono tuttora, gli attori regionali. Infatti, gli arsenali chimici egiziano e siriano svolgono una funzione cautelativa nei confronti dell’arsenale nucleare israeliano: l’eccezionalità nella regione del nucleare israeliano ha spinto Damasco e Il Cairo a dotarsi di armi non convenzionali che, sebbene non devastanti quanto l’arma nucleare, potessero creare una situazione di deterrenza nei confronti di Tel Aviv. Un ulteriore prova del legame che gli Stati Arabi avvertono tra i vari arsenali non convenzionali della regione è dato da quanto avvenne nei primi anni ’90 presso la Conferenza sul Disarmo in sede ginevrina: in questi anni si stava portando alla chiusura il negoziato per la Convenzione per la Proibizione delle Armi Chimiche e fu quando il consenso sul testo era quasi raggiunto che Siria ed Egitto vincolarono la propria adesione al trattato all’adesione israeliana al NPT; il risultato è stato la mancata adesione egiziana e siriana alla nascente Convenzione e l’assenza di adesione israeliana al bando del NPT. Dunque, se da un lato la proposta egiziana coglieva un aspetto fondamentale delle dinamiche di sicurezza in Medio Oriente, dall’altro riduceva notevolmente le possibilità di accordo su di un regime di proibizione e verifica degli arsenali non convenzionali. Nel 1992 si lavorò affinché si potesse tenere una Conferenza che parlasse del controllo degli armamenti nella regione sotto gli auspici del Arms Control and Regional Security Group, un organo regionale multilaterale creato durante la Conferenza di Madrid del 1991; tuttavia nel 1992 non ci fu alcuna conferenza per via del disaccordo tra Egitto ed Israele sull’agenda dei lavori, diatriba che fece arenare definitivamente i colloqui già minati alla propria base dall’assenza di Iraq ed Iran. Ultimo accorato richiamo alla cooperazione in quegli anni si ebbe in seno alla Conferenza di Revisione del NPT del 1995, ma all’invito a effettuare passi concreti per un accordo sulla WMDFZ non seguirono i fatti.

NEL NUOVO MILLENNIO… – Il nuovo millennio si aprì con una nuova dichiarazione presa ancora in seno alla Conferenza di Revisione del NPT (Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari), tenutasi nel 2000. Qui si dichiarò che la risoluzione adottata nel 1995 “sarà valida sino a che i suoi scopi ed obiettivi non saranno raggiunti”. Le buone intenzioni dunque segnano anche gli anni 2000, ma nel decennio seguente la Conferenza di Revisione tutto tacque. Solo nel 2010, ancora durante una Conferenza di Revisione, si decide di approvare un documento indicante in particolare due decisioni: 1) il Segretario Generale delle Nazioni Unite e gli Stati promotori della risoluzione del 1995 (Stati Uniti, Russia e Regno Unito) vengono incaricati di convocare una conferenza nel 2012, in consultazione con gli Stati mediorientali; 2) deve essere individuato un facilitatore con il compito di organizzare la conferenza e di sostenere l’attuazione della risoluzione del 1995. Il facilitatore è stato in seguito individuato nella figura del Vice-Ministro agli Affari Esteri finlandese Jaakko Laajava e la Finlandia scelta come Paese ospitante. Ora però, con una dichiarazione resa il 23 novembre dagli Stati Uniti, la conferenza è stata posticipata a data da definirsi (forse in aprile 2013 secondo quanto affermato da Mosca il giorno seguente), per via della “situazione in Medio Oriente” e per, secondo i russi, l’assenza di diversi Stati interessati tra i quali Israele, a cui Laajava non è ancora riuscito a strappare l’assicurazione di partecipazione.

Il volto seducente dell’estrema destra francese

Marion Maréchal-Le Pen, 23 anni, nipote di Jean-Marie Le Pen e la più giovane deputata di sempre in Francia. Si dichiara lontana dai valori dell’estrema destra, ma chiede al Parlamento un rapporto annuo sul “costo degli immigrati”. Marine Le Pen, 44 anni, figlia del fondatore Jean-Marie Le Pen e presidente del Front National dal 2011, è arrivata al 17,9% alle ultime elezioni presidenziali. Ha licenziato militanti che facevano il saluto nazista, ma è sotto processo per aver paragonato le preghiere dei musulmani in strada con l’occupazione di Vichy. Le due donne rappresentano il volto nuovo dell’estrema destra francese, e potrebbero darsi il cambio alla guida del partito “di famiglia”

FUORI CHI FA IL SALUTO NAZISTA – Se la ragazza è riuscita a bruciare i tempi è merito della parente maggiore, quella Marine Le Pen che ha ereditato dal padre le sorti del Front National francese. La sua strategia, detta della “de-demonizazzione”, è rappresentata da un’immagine che ha fatto il giro dei media. Aprile 2011, Alexandre Gabriac, ventenne consigliere regionale del Front National, viene fotografato durante una serata di bagordi nel momento di fare il saluto nazista. Un gesto che in altri momenti sarebbe stato apprezzato da Jean-Marie Le Pen, che aveva dichiarato ai giornali che le camere a gas naziste non erano altro che un “aspetto marginale” della Seconda Guerra Mondiale. Marine Le Pen, in vacanza in Thailandia, dà invece ordine di cacciarlo dal partito. Il giovane Gabriac è il capro espiatorio per tutti i frontisti della prima ora. I fallimentari tentativi di riabilitare il regime di Vichy e quello nazista agli occhi dei francesi, secondo Marine Le Pen, non fanno altro che condannare il partito a un’inevitabile marginalizzazione.

LA LEZIONE DI HÉNIN BEAUMONT – È dall’epoca dei suoi primi successi elettorali a Hénin Beaumont (un comune del nord della Francia, diventato nel tempo il suo principale feudo elettorale) che la nuova presidente del Front National ha capito che il consenso attorno ai principi fondatori non era più sufficiente a portare nuovi voti. Da allora, da consumata politica (inserita dal Time tra le 100 persone più influenti nel 2011), ha messo al centro della sua propaganda la lotta contro gli effetti nefasti della globalizzazione, del decentramento industriale, del proselitismo religioso dell’Islam e della perdita di sovranità degli Stati nazionali in favore dell’Europa unita. Conquistando il miglior risultato di sempre alle presidenziali nella storia del suo partito. Come ricorda in un’intervista a Le Monde Nicolas Lebourg, storico dell’estrema destra e coautore del libro “Dans l’ombre des Le Pen”, il Front National “è il solo partito a difendere, con un discorso coerente, la sovranità nazionale in tutti i suoi aspetti”. Uscita dall’euro, priorità ai lavoratori “francesi” e all’economia made in France sono i suoi obiettivi a breve scadenza. Per prolungare l’onda lunga del successo alle presidenziali, fino alle amministrative 2014.

BAMBOLINA E BARRACUDA – Marion Maréchal-Le Pen ha tutto per piacere, ai giornalisti e agli elettori. È giovane, avvenente, studia diritto e ha posizioni più “morbide” del suo partito nei confronti dell’aborto e dei diritti degli immigrati. Ogni tanto le capita di bloccarsi davanti alle domande dei giornalisti, e di scoppiare a piangere (qui il video). C’è chi la considera una “bambolina”, manovrata a piacimento dalla parente maggiore. Al contrario, andrebbe ricordato il suo legame solido con il nonno Jean-Marie, che grazie a lei potrebbe avere ancora voce in capitolo negli affari interni del Front National. Nell’ultima intervista al programma radiofonico “Grandes Guelues”, Marion ha attaccato l’altro partito di destra, l’Ump: “su Europa, euro e immigrazione non sono per niente diversi dal Partito Socialista”, ha detto. Si è messa di traverso anche alla legge sul matrimonio tra omosessuali e le adozioni: “non possiamo rischiare l’avvenire dei bambini per far piacere a una minoranza”. Parole capaci di riscuotere interesse, in quella Francia che è rimasta delusa dall’esito delle primarie dell’Ump.

L’ESPANSIONE VERSO SUD – L’elezione di Marion Le Pen a Carpentras, nel sud della Francia, si inscrive all’interno della strategia del partito, alla ricerca di una base elettorale più stabile e radicata. Da sette anni il partito non controlla più alcun comune francese. Ad ogni elezione presidenziale incontra grandi difficoltà nel riscuotere le “500 firme” di eletti locali necessarie a presentare la propria candidatura. Uno studio apparso su Le Monde del 6 ottobre ha indicato 77 città con più di 4.000 abitanti dove il partito ha superato lo scoglio del 40% dei voti alle elezioni legislative di giugno. Tra queste, 36 città sono situate nel Sud della Francia, tra Nîmes e Nizza. Come espressamente dichiarato dalla giovane Le Pen, l’obiettivo è quello di guadagnarsi una “credibilità politica”, da spendere in vista delle future elezioni presidenziali. La conquista di nuove posizioni all’interno dei consigli comunali dovrebbe essere il primo passo verso la creazione di un “asse patriottico” (definizione della Le Pen) trasversale al tessuto sociale francese. La base di partenza esiste già, e si trova in quelle piccole e graziose città del sud della Francia che hanno votato per Marine Le Pen alle legislative di giugno 2012: Saintes-Maries-de-la-Mer, 72%. Tarascon, 54%. Saint-Gilles, 52%.

QUANTI LE PEN A DISPOSIZIONE? – Difficile in tutto questo prevedere se Marine Le Pen riuscirà a mantenere gli elettori delusi dell’Ump nel suo partito, se saprà giustificare il suo posto da europarlamentare con le sue posizioni più antieuropeiste, se riuscirà a trovare candidati credibili alle elezioni amministrative. Magari giovani, brillanti, laureati e “fidati” membri di famiglia, come Marion. Uomini e donne fedeli alla sua nuova linea, capaci di esprimere il rifiuto dell’immigrazione sventolando la bandiera dell’islamizzazione della Francia. Rimanendo lontano dai proclami razzisti che tanto dispiacciono ai media e agli elettori moderati. Ed è qui che si svela uno dei limiti del Front National: la gerarchia familistica che lo governa è un ostacolo alla crescita di dirigenti all’interno del partito. E la linea della “de-demonizzazione”, del razzismo mascherato da difesa dell’identità nazionale, richiede degli interpreti capaci di sostenere la parte. Anche a livello locale. Non tutti sono Marion-Maréchal Le Pen, e non tutti i giovani frontisti sono disposti a rimanere in secondo piano, in attesa che la deputata “eletta” si scambi di posto con la figlia del fondatore. Le due donne sembrano essere solo i due esperimenti meglio riusciti della “de-demonizzazione” del Front National. Ma casi come quello di Alexandre Gabriac sono indicativi di quanto l’elettorato e i militanti del Front National siano rimasti fedeli alle linee ideologiche di base. Basterà qualche faccia nuova, giovanile e femminile a spostarne gli equilibri? Care signore Le Pen, ci vediamo nel 2014.

Jacopo Franchi

Sulla via del cambiamento

Il Giro del Mondo in 30 Caffè 2013 – Si chiude uno degli anni più complessi e più cruciali per la Birmania. Sulla scia delle riforme inaugurate dal Presidente Thein Sein nel 2010, numerose sono state le prove del suo effettivo impegno per favorire un graduale processo di democratizzazione. Il 2012 è stato testimone di grandi passi avanti: dalla vittoria di Aung San Su Syi alle ultime elezioni politiche, all’allentamento delle sanzioni internazionali fino alla visita di Obama. Tuttavia ciò non significa che il percorso sia in discesa, il 2013 si prospetta un anno difficile, ma ricco di opportunità

DENTRO I CONFINI – Nell’Aprile 2012 la National League for Democracy, il movimento guidato dalla leader democratica Aung San Suu Syi ha conquistato la maggioranza dei seggi nel parlamento. Nonostante il governo rimanga ancora sotto lo stretto controllo della giunta militare, la vittoria della “Lady” segna una svolta storica e un primo passo verso l’effettiva instaurazione di un sistema democratico. Secondo i maggiori esponenti del governo, il percorso dovrà però essere graduale e coinvolgere la maggioranza della società civile. Questo è certamente necessario in un paese lacerato da profondi e continui conflitti etnici come il Myanmar. Non è un caso che la strategia interna di Thein Sein sia passata dallo scontro frontale in stile Tatmadaw, al più duttile metodo “della carota e del bastone”. Il primo ministro ha più volte preferito il dialogo alla forza e l’esercito è intervenuto solo in casi di emergenza.

CAMBIO DI ROTTA – Sul piano internazionale il 2012 ha rappresentato l’inizio di un cambiamento di alleanze: all’allentamento delle restrizioni commerciali da parte dell’Occidente nel mese di Maggio, ha fatto seguito un timido distacco nei confronti di Pechino, tacciata di utilizzare il paese come una “personale” riserva mineraria. L’anno appena trascorso ha visto, da un lato, l’escalation diplomatica inaugurata dalla visita del segretario di stato Hilary Clinton, scandita dell’approvazione del pacchetto investimenti per 170 milioni di dollari e infine culminata con la storica visita di Obama a Novembre; dall’altro le proteste dei monaci buddisti contro il progetto di espansione di una miniera di rame gestita da investitori cinesi, che hanno portato a forti scontri tra manifestanti e esercito. In questa situazione, il governo, ufficialmente legato al potente vicino da strette relazioni commerciali (i suoi membri partecipano direttamente ai proventi di joint-ventures con imprese cinesi) ha sfruttato il recente ammorbidimento della censura per far trapelare la posizione dell’opinione pubblica, tendenzialmente più favorevole a un’alleanza con gli Stati Uniti, che con il dragone. Questa congiuntura ha permesso anche la ripresa dei rapporti con il Giappone, che vede nel Myanmar una naturale destinazione per le sue imprese, data la presenza di manodopera a basso costo e vicinanza agli impianti operanti nel Sudest Asiatico, in particolare in Thailandia.

L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA – Tuttavia restano ancora molti nodi da sciogliere nell’anno appena iniziato. A riprova delle difficoltà che rendono tortuosa la via della riconciliazione nazionale stanno le tensioni nella provincia nord-occidentale dell’Arakan, al confine con il Bangladesh, dove a Giugno lo stupro di una donna buddista da parte di musulmani ha acceso uno scontro violentissimo tra i due gruppi religiosi, Ronghya (musulmani) e Arakanesi (buddisti), sfociato nella segregazione razziale della minoranza musulmana, già priva di cittadinanza, poi definitivamente cacciata in Ottobre. Questi fatti infiammano il dibattito in corso sulla composizione sociale che si verrà a formare una volta che il governo darà pieno avvio al processo di sviluppo. Prevarrà il “melting pot” alla filippina caldeggiato da Thein Sein o la “mixed salad” sul modello indiano? Gli scontri religiosi nel Nord fanno pensare che la coesione possa essere raggiunta solo garantendo crescente autonomia alle minoranze etniche, preparando quindi il terreno per un assetto federale. Non stupisce perciò l’aumento della produzione di anfetamine e derivati oppiacei provenienti dal triangolo d’oro (la zona di confine tra Thailandia Birmania e Cina) che confluiscono in quantità massicce nei paesi limitrofi. Il dato rispecchia la necessità di Naypyidaw di mantenere rapporti distesi con i signori della droga, favorendo i loro affari e assicurandosi il consenso delle popolazioni di confine, le etnie Wa, Karen e Shan. Questa situazione rischia di causare ritorsioni da parte dei paesi dell’ASEAN, Thailandia in testa. Sembra, infatti, che Bangkok abbia allertato le truppe sul confine Birmano (già presenti per la supervisione dei campi profughi Karen) al fine di frenare l’inarrestabile flusso di stupefacenti all’interno del territorio.

Risiko 2013

Il Giro del Mondo in 30 Caffè – Come spesso succede, anche il 2012 è stato un anno caratterizzato da conflitti: scontri tra fazioni all’interno di uno stesso paese, stati nazionali contro nemici non nazionali (come gruppi terroristici o milizie) e nuove crisi geopolitiche e strategiche in giro per il mondo. Cosa ci riserverà al riguardo il 2013? Difficile dirlo, ma sicuramente possiamo osservare 10 aree di crisi da tenere sott’occhio

1) MAR CINESE MERIDIONALE

In Vietnam e Filippine nel 2012 si parlava di guerra imminente con la Cina per il controllo delle Isole Spratley, ricche di risorse naturali. Non è il caso di allarmarsi troppo: nonostante le tensioni diplomatiche e l’invio di navi cinesi per dimostrare la propria presenza, è improbabile che si arrivi a un conflitto nell’area, almeno non nel 2013. E’ però importante osservare il gioco di alleanze all’interno delle organizzazioni internazionali locali (ASEAN) per capire come cambino i rapporti di forza. Gli USA stanno spostando la loro attenzione al Pacifico proprio per controllare le mosse cinesi, ma quanto si immischieranno nella cosa dipende da quale visione della Cina prevarrà all’interno dell’Amministrazione Obama: solo un futuro nemico o un nuovo possibile partner? Il dibattito è letteralmente ancora in corso.

2) ISOLE SENKAKU/DIAOYU

Possono Cina e Giappone entrare in guerra per queste isolette che entrambi affermano proprie? Come dice l’Economist, è tristemente possibile. In realtà nessuna delle due parti ha interesse a scatenare un conflitto per queste isole che, per quanto potenzialmente ricche di risorse, difficilmente si potranno sfruttare a breve. Il problema è che sia il neo-eletto governo giapponese sia quello cinese potrebbero soffiare sui fuochi nazionalistici in patria e, di fatto, rischiare il conflitto solo perché nessuno dei due può permettersi di perdere la faccia davanti all’altro – le ferite della II Guerra Mondiale del resto bruciano ancora nell’opinione pubblica. Una speranza di pace può venire dagli USA, che riconoscono la rivendicazione giapponese e hanno affermato che il loro patto di mutua assistenza comprende anche le isole – un valido deterrente a che la cosa non subisca un’eccessiva escalation. Le dichiarazioni bellicose e le dimostrazioni però continueranno.

3) IRAN

Ogni anno dal 2010 si dice che l’Iran raggiungerà la bomba entro pochi mesi. Tuttavia i rapporti al riguardo continuano a intensificarsi. E’ impossibile dire a che punto siano davvero arrivati gli Ayatollah, ma la pazienza di Israele è sicuramente ai minimi. Ora gli USA non sono più in campagna presidenziale, mentre Israele potrebbe avere una nuova maggioranza: elementi ideali per lanciare l’attacco. Peccato (o per fortuna) però che gli USA non vogliano un nuovo conflitto in Medio Oriente e se l’Iran non eccede nella sua risposta (evitando di colpire il petrolio che serve anche e soprattutto al suo alleato Cina) la sfida rimarrà tra Gerusalemme e Tehran. In tutto questo l’Iran forse potrebbe salvarsi dichiarando di avere raggiunto l’arma: a quel punto, chi attaccherebbe? Si avrebbe però un’escalation verso la bomba atomica da parte dei paesi arabi del Golfo: secondo indiscrezioni l’Arabia Saudita ha già un accordo in tal senso con il Pakistan.

4) SIRIA

Negli ultimi mesi la situazione sul campo ha arriso maggiormente ai ribelli. Assad è agli stremi? Se ne andrà in esilio oppure rischierà di essere catturato o ucciso? Gli analisti preferiscono chiedersi come sarà la Siria post-Assad, ovvero se l’opposizione gradita all’Occidente riuscirà a mantenere l’ordine oppure se il paese rimarrà bloccato da lotte intestine. Inoltre, il rischio che le armi chimiche cadano in mano a gruppi estremisti sembra essersi recentemente alzato. Probabilmente parte delle domande avranno risposta proprio nel 2013 – perché al ritmo attuale Assad un altro anno non resisterà.

5) GAZA

Israele e Hamas combatteranno ancora nel 2013? Forse no, perché Israele ha “tagliato l’erba” abbastanza per garantirsi un po’ di tregua e Hamas non ha tanta voglia di rischiare ancora: il conflitto recente ha consentito di raggiungere accordi mai conseguiti prima: riapertura di alcuni valichi, allargamento dell’area di pesca consentita, prestigio interno. Tutto potrebbe essere perso con un nuovo conflitto, dove Israele non agirebbe in maniera così leggera come a novembre scorso quando ha evitato l’invasione di terra. Meglio quindi rafforzarsi internamente, e cercare di recuperare vantaggi contro Fatah e il presidente Abu Mazen – Israele del resto è contento dello status quo e guarda molto di più all’Iran.

6) AFGHANISTAN

Non sembra esserci fine agli scontri in Afghanistan: la NATO ha la meglio negli scontri diretti, ma i Talebani e i miliziani loro alleati continuano a essere una minaccia nonostante le gravi perdite subite, anche grazie alle basi pakistane dove nessuno osa entrare. Il 2014, data del ritiro occidentale, si avvicina, e il 2013 potrebbe dunque essere l’anno dove si metteranno le basi per il futuro del paese – che, vista la corruzione della sua classe dirigente, non appare così roseo. Molto dipenderà anche dalle comunità locali, e da come vorranno opporsi ai Talebani per evitare un ritorno all’oscurantismo precedente: in effetti chi è più a rischio sono le donne del paese, per le quali il ritorno al passato è probabilmente un incubo.

7) REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Ne abbiamo parlato a lungo a Novembre: tra governo e ribelli del gruppo M23 la lotta per il controllo delle aree orientali del paese è accesa. I ribelli hanno abbandonato la città di Goma dopo averla conquistata, a causa delle pressioni dell’Occidente sui loro principali sponsor: Ruanda e Uganda. Tuttavia questo non risolve le dispute per la regione del Nord Kivu, ricca di minerali – e l’esercito congolese non appare in grado di poter tener testa ai ribelli. Il 2013 vedrà sicuramente altri scontri, a tutto discapito della popolazione stremata e nonostante la presenza di Caschi Blu ONU nella zona.

8) SOMALIA

Quello che era un paese dominato dagli estremisti islamici di al-Shabaab è stato ora liberato dalle truppe etiopi, keniote e dell’AMISOM, ed è guidato nuovamente da un Presidente democratico. Ma rimane il dubbio che i terroristi si siano solo dispersi e che il Presidente abbia poco controllo fuori dalla capitale Mogadishu. Da seguire è l’evoluzione della situazione di sicurezza del paese – se resta troppo dipendente dalle truppe estere, quale futuro avrà? Già ora politici e affaristi kenioti stanno posando le mani sulla produzione ed esportazione di carbone del paese. Nota positiva: i pirati di origine somala che infestavano il Golfo di Aden stanno diminuendo gli attacchi, grazie anche all’opera di vigilanza delle marine internazionali. Nota negativa: molte parti del paese si stanno di fatto staccando dal governo centrale per dare origine a piccoli stati indipendenti.

9) MALI

Il paese è diviso in due: il nord in mano a Tuareg e ai terroristi legati, nominalmente, ad Al-Qaeda; il sud in mano a un debole governo nato da un recente colpo di stato. Non solo l’esercito regolare non ha la forza per riconquistare il nord, ma nemmeno le nazioni vicine (l’ECOWAS) possono fornire sufficienti aiuti in tal senso. Rimangono gli USA e la Francia, che però preferirebbero non intervenire direttamente. Droni, commandos e istruttori occidentali potrebbero diventare comuni nell’area – il rischio che il contagio islamico si propaghi nella regione è alto. Forse però i ribelli si possono dividere: Tuareg ed estremisti non si vedono di buon occhio, e di questi ultimi alcuni gruppi sono più avidi che fanatici. Divide et impera: forse è la soluzione che si prospetta per risolvere la questione; non sarà comunque breve.

10) COLOMBIA

Tra tutti questi conflitti, ci piace segnalare anche un caso in controtendenza. In Colombia, dopo anni di sanguinoso conflitto, si apre finalmente uno spiraglio di pace tra il governo di Bogotà e le milizie marxiste meglio conosciute come FARC. Negli ultimi anni il governo è riuscito a eliminare gran parte dei capi storici delle FARC e a ridurre enormemente la loro capacità militare. Nuovi colloqui di pace sono avvenuti negli ultimi mesi del 2012 a Cuba e il Presidente colombiano Manuel Santos spera di avere un accordo definitivo entro novembre 2013. Le FARC non sono l’unico gruppo armato che si oppone al governo, ma è di gran lunga il più grande e influente. Disarmati loro gli altri seguiranno, e il paese potrebbe avviarsi a chiudere davvero una delle sue pagine più sanguinose.