Con la tregua tra Hamas e Israele entrata in funzione mercoledì sera, termina anche questo round di combattimenti tra i due contendenti. Ora, come sempre accade dopo un conflitto, entrambe le parti si affrettano a dichiararsi vincitori e a indicare l’altro come sconfitto. La realtà è però meno netta e parlare di vittoria e sconfitta in assoluto è spesso fuorviante: cerchiamo di capirlo insieme in 10 punti

A tutti, media, governi, persone comuni, piace sempre molto cercare di trovare “chi vince” dopo un conflitto militare. E’ un retaggio di epoche passate quando si combatteva per obiettivi semplici ed evidenti: un pezzo di terra, il rovesciamento di un governo nemico, ecc… Era facile capire se l’obiettivo originario fosse stato raggiunto o meno. Al giorno d’oggi, dove le guerre hanno obiettivi meno chiari e molto più complessi (spesso coinvolgono risultati strategici a lungo termine che non si osservano subito), diventa più difficile determinarlo. Molto spesso, ogni fazione si trova in una situazione di successo per alcuni ambiti e di insuccesso per altri. Non fanno eccezione i combattenti del recente conflitto a Gaza.

1) ISRAELE HA VINTO – In appena 8 giorni Israele ha eliminato gran parte dei razzi a lungo raggio di Hamas: si parla di 1000-1500 razzi. Solo 12 sono stati lanciati verso le città più interne (soprattutto Tel Aviv e Gerusalemme) e i danni e le vittime sono state ridotte, grazie anche all’efficacia del sistema di difesa Iron Dome. Non ha dovuto impiegare le truppe di terra per raggiungere lo scopo, cosa che ha impedito ulteriori rischi per la popolazione civile, e ha impegnato l’Egitto a garantire la tregua e mantenere aperti i contatti, oltre ad aver confermato che Hamas non è in grado di competere militarmente. La sua strategia di “mowing the grass” ha dunque funzionato nel convincere i leader di Hamas che riprendere la tregua era necessario per sopravvivere (non è un caso che nella tregua lo stop alle uccisioni mirate di leader islamici sia un punto espressamente menzionato – è ciò che li spaventa di più).

2) MA HA ANCHE PERSO – Tuttavia, considerando che altri 1000-1500 razzi sono stati sparati dalla Striscia durante il conflitto, Hamas ne ha ancora 6000 circa in arsenale, e la sua linea di rifornimento con l’Iran non appare in pericolo. La campagna aerea ha inoltre terminato i “bersagli facili” nelle prime ore, rendendo necessario sparare anche su bersagli meno sicuri, cosa che ha alzato il numero di vittime civili. Quasi nessun danno è stato causato alle forze di sicurezza di Hamas (sarebbe stato necessario l’attacco di terra). Il potenziale bellico di Hamas dunque, anche se ridotto, non risulta compromesso e continuerà ad essere un problema: in Israele molti sono convinti che Hamas infrangerà la tregua presto. L’effetto psicologico di avere razzi colpire Tel Aviv e Gerusalemme per la prima volta da vent’anni ha inoltre scosso la sua opinione pubblica, nonostante l’efficacia delle difese.

3) HAMAS HA VINTO – Dunque Hamas può essere fiduciosa del fatto di aver ancora ingenti riserve di razzi e le Brigate Izz-ad-din Al-Qassam sono rimaste pressoché intatte. Può inoltre sfruttare la tregua in maniera mediatica – lo sta già facendo – annunciando di aver costretto Israele a rinunciare all’invasione di terra (almeno parte dell’opinione pubblica araba, non conoscendo i particolari della questione militare, non farà fatica a crederlo). La sua popolarità, così come quella di Hezbollah dopo la Seconda Guerra del Libano del 2006, probabilmente aumenterà nel breve periodo grazie a quest’aura di successo.

4) MA HA ANCHE PERSO – Hamas non ha però impedito a Israele di raggiungere i suoi obiettivi primari e il sistema Iron Dome ha ridotto enormemente l’effetto dell’unica arma efficace a loro disposizione: i razzi. Lo scontro ha confermato che il movimento islamico non ha minimamente la forza militare per resistere a Israele e può solo sperare, paradossalmente, che gli alleati di Israele lo costringano a smettere in tempo. I suoi leader continuano a essere terrorizzati dalle uccisioni mirate. A tutto ciò si aggiunge che il possibile vantaggio mediatico a breve termine si scontra con il fatto che la sua incapacità di uscire dalla situazione attuale (l’Egitto non ha comunque riaperto i confini) la mantiene in una situazione di debolezza a lungo termine soprattutto sul fronte interno – cosa a cui contribuisce la repressione interna del dissenso, testimoniata anche dalle esecuzioni sommarie di possibili traditori – spesso solo sospettati.

5) LA TURCHIA HA PERSO – Che c’entra la Turchia? Non è stata menzionata quasi mai in questi giorni di conflitto. Infatti il punto è proprio questo: Ankara negli ultimi anni ha spesso cercato di porsi come mediatore principale a Gaza e anzi addirittura come nume tutelare della Striscia nei confronti di Israele, sperando di ritagliarsi un ruolo regionale di primo piano. Nel recente conflitto è stata invece pressoché ininfluente mentre il ruolo di primo piano è stato preso dall’Egitto. Un bello smacco per le ambizioni turche.

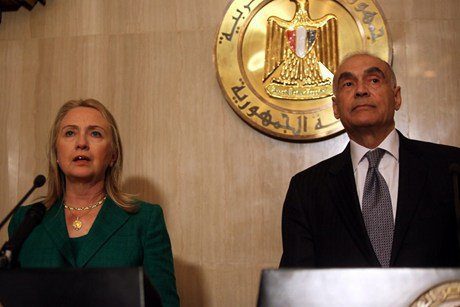

6) L’EGITTO HA VINTO – Il neo eletto Presidente Morsi ha negoziato tra Israele e Hamas con il plauso internazionale, guadagnando ulteriore legittimità per guidare il nuovo corso del suo paese. Nel farlo ha escluso la Turchia dai giochi, mantenendo il controllo su ciò che succede ai suoi confini, e ha guadagnato la promessa USA di nuovi e consistenti fondi, tornando a essere uno degli elementi fondamentali dell’area.

7) MA CORRE UN BEL RISCHIO – L’essersi posto come garante della tregua pone però la sua nuova influenza e credibilità a rischio se i movimenti estremisti nella Striscia di Gaza decidessero di riprendere a sparare: in questo soffre l’influenza dell’Iran con le sue forniture d’armi. Inoltre il Presidente Morsi potrebbe trovarsi a fronteggiare le frange più intransigenti della sua stessa coalizione che potrebbero non gradire l’atteggiamento troppo negoziale con Israele.

8) WASHINGTON UNICO VINCITORE? – Forse gli unici davvero vincitori sono gli Stati Uniti, che sono riusciti a spegnere un pericoloso focolaio di conflitto che avrebbe potuto espandersi e, nel contempo, riammettere l’Egitto tra le pedine chiave interessate alla stabilità della regione. Questo consente a Washington di sganciarsi ancora di più dall’area, soprattutto in ottica di pivot di attenzione verso l’Asia e la Cina, lasciando la patata bollente a qualcun altro.

9) RAFAEL INDUSTRIES: UN ALTRO VINCITORE – Se così si può dire, ha vinto anche la Rafael Industries che produce il sistema Iron Dome che ha contribuito a ridurre sensibilmente il numero di razzi che avrebbero altrimenti potuto colpire Israele. Ora tutti sembrano volerlo. Iron Dome non copre l’intero territorio, ma è schierato a copertura di aree particolari (di solito città) e queste le ha infatti ben difese (421 razzi sono stati distrutti). Il sistema verrà continuamente migliorato; anche se non è possibile garantire il 100% di copertura, il rapporto di forze con Hamas si è ulteriormente spostato a favore di Israele, che può ora ridurre i danni causati contro la sua popolazione dai razzi nemici.

10) MA QUANTO MI COSTI! – Come già detto però, Iron Dome non può coprire tutto il territorio, e questo mantiene vulnerabili le zone più vicine alla Striscia di Gaza, meno popolate e dunque più “sacrificabili”. Iron Dome semplicemente costa troppo per poterne installare così tanti da proteggere tutto Israele . Ogni missile lanciato da Iron Dome costa circa 62.000 dollari e un’intera batteria costa circa 50 milioni di dollari: troppo per un uso più generale.