Oggi vi proponiamo un viaggio in Sudamerica. “Il Caffè” ha intervistato il Professor Michel Levi, coordinatore del Centro Andino di Studi Internazionali dell’Universidad Andina “Simòn Bolivar” di Quito (Ecuador) sul tema dell’integrazione regionale nell’ambito della Comunità Andina delle Nazioni (CAN). Ecuador, Colombia, Bolivia, Perù e (fino al 2006) Venezuela: quali le potenzialità e le problematiche alla base del processo di integrazione economica e politica, nel quadro dello sviluppo impetuoso dell’America Latina? Scopriamolo nella prima parte di questa intervista

L’America Latina sta vivendo un periodo di grande fermento economico, politico e sociale. Negli ultimi anni hanno ripreso vigore anche i processi di integrazione regionale: tra di essi vi è la Comunità Andina delle Nazioni (CAN), che comprende Ecuador, Colombia, Bolivia e Perù. Paesi magari non di primissimo piano come Argentina e Brasile, ma che hanno un ruolo importante nella ridefinizione degli schemi politico-economici regionali. Ne abbiamo parlato con il Professor Michel Levi (foto sotto), coordinatore del Centro Andino di Studi Internazionali dell’Universidad Andina “Simón Bolivar” di Quito (Ecuador).

Qual è la situazione politica ed economica degli Stati membri della CAN? Si parla molto del “decennio dell’America Latina”, ma lo è davvero? La crescita economica si traduce in uno sviluppo stabile ed equo?

Prima di tutto vorrei ringraziare il “Caffè Geopolitico” per questa intervista su un argomento che non è trattato molto di frequente, dato che si parla soprattutto del ruolo del MERCOSUR e delle sue capacità in quanto processo di integrazione regionale, così come della nascita di altri processi regionali come UNASUR, ALBA e l’Alleanza del Pacifico. I paesi andini sono in un momento cruciale del loro sviluppo politico ed economico. I tassi di crescita elevati che si sono verificati negli ultimi cinque anni, in media compresi tra il 3 e il 5%, risultato di esportazioni di materie prime più elevate verso partner commerciali emergenti come la Cina, hanno generato una solida stabilità economica, che ha portato a nuove infrastrutture, miglioramenti nel reddito dei cittadini, un maggior dinamismo commerciale attraverso l’apertura di nuovi mercati diversi da quelli tradizionali, come nel caso dell’Unione europea e degli Stati Uniti d’America. Allo stesso tempo, sono stati adottati nuovi stili politici che hanno diviso le posizioni dei paesi membri della Comunità andina (CAN). Da una parte ci sono Colombia e Perù con posizioni che tendono verso l’apertura commerciale, grandi incentivi agli investimenti stranieri, opinioni convenzionali in materia di politica internazionale e la continuazione di modelli tradizionali in politica interna. Dall’altra parte vi sono invece la Bolivia e l’Ecuador che utilizzano uno stile differente attraverso quello che è stato definito il “socialismo del XXI secolo”, con misure protezionistiche nel commercio e verso gli investimenti esteri, mantenendo al tempo stesso un forte interesse per la promozione di politiche sociali interne che consentano un miglioramento della distribuzione del reddito e una maggiore partecipazione e accesso ai settori sociali che in genere non sono stati direttamente coinvolti nei processi decisionali di livello nazionale. In politica estera, i due paesi sono passati da concezioni tradizionali mantenute in passato ad un percorso di “conversione” per diventare attori rilevanti in posizioni alternative nelle sedi internazionali. In relazione alla situazione politica ed economica potrei dire che la regione andina ha subito un cambiamento strutturale importante negli ultimi dieci anni, nell’ambito del quale i processi di integrazione come la CAN devono essere ristrutturati nell’ottica di nuovi obiettivi completamente smarcati dalla visione funzionale di una struttura sovranazionale, principalmente a causa delle posizioni divergenti dei suoi membri a proposito dei disegni di sviluppo, cosa che ha portato alla nascita di nuovi attori come UNASUR, ALBA e l’Alleanza del Pacifico, in forma di processi regionali con diversi orientamenti e motivazioni, tanto nella loro concezione funzionale sia nella concezione quanto nella definizione dei propri obiettivi.

Io credo che sia a livello politico che economico si stia attraversando un decennio di cambiamento nella regione andina, anche se questo non deve essere necessariamente considerato “il decennio dell’America Latina”. Dobbiamo ricordare che il concetto di America Latina è un po’più ampio e ambizioso, che include Messico, America Centrale, Sud America e in maniera più marginale i Caraibi, sebbene non la si possa considerare come una regione funzionalmente strutturata, ma piuttosto come un gruppo di regioni con interessi e obiettivi ben definiti. Cosa unisce l’America Latina, almeno dal mio punto di vista, è una forte identità culturale comune, cosa molto diversa dal contesto di un processo regionale con interessi comunitari in materia economica e in parte politica, come nel caso dell’Unione Europea.

La crescita economica ha consentito agli Stati di avere una maggiore capacità di azione e di attuazione delle politiche adottate, che hanno migliorato la qualità della vita di molti dei suoi cittadini, ma i livelli di disuguaglianza che esistono nella regione sono ancora elevati pertanto il debito sociale persiste. Da questo punto di vista il miglioramento della stabilità istituzionale e politica nella maggior parte dei paesi andini, se adeguatamente sfruttata dai governanti per stabilire politiche statali a medio termine, porterà sicuramente ad uno sviluppo vero ed equo. Ma se questo argomento è sicuramente nelle mani di ciascuno dei paesi e dei loro governanti, discorso diverso va fatto per l’integrazione regionale o regionale, poiché in questo caso le competenze sono piuttosto limitate.

La Comunità Andina delle Nazioni (CAN) è tra le più vecchie organizzazione di integrazione commerciale in Sud America. Quali sono i principali risultati ottenuti nel corso degli anni e quale il suo “stato di salute” al giorno d’oggi?

In realtà la più antica organizzazione di integrazione commerciale è l‘Associazione latino-americana di libero scambio (LAFTA) – che si è trasformata negli anni Ottanta nell’Associazione Latinoamericana di Integrazione (ALADI) – dalla quale ha avuto origine la CAN come risposta dei Paesi andini ad obiettivi regionali troppo ambiziosi rispetto ai risultati ottenuti. Tuttavia la CAN è il processo di integrazione regionale più antico, nel contesto specifico di quei processi che si sono basati sul modello della Comunità Economica Europea (CEE). Si può dire che, dopo essere passati attraverso varie fasi di crisi che hanno portato alla creazione della Comunità andina a metà degli anni Novanta, ci sono stati indubbiamente risultati tangibili del processo. Uno dei più visibili, più commentati dagli specialisti, è lo sviluppo del commercio intra-regionale che, pur non raggiungendo i livelli dell’Unione europea, nonostante i limiti sia economici che istituzionali della regione andina, è stato notevole.

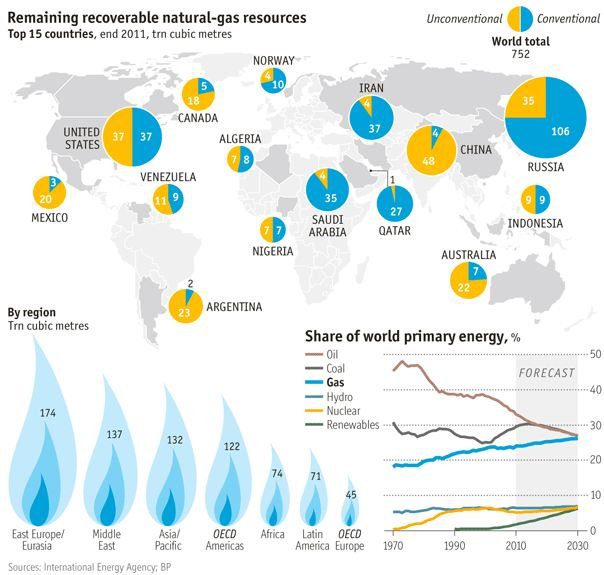

Secondo le statistiche rilevate nel 2011 il commercio intra-regionale è cresciuto di 174 volte con un tasso di crescita medio annuo del 13,1% rispetto al 1969 (quando fu creato il Patto andino), con la particolarità che il il 74% delle merci scambiate nella regione sono manufatti. Nonostante gli scambi intra-regionali siano ancora solo l’8% del totale delle esportazioni verso il mondo nel 2010 – che si rivolgono ancora ai mercati tradizionali, come l’Unione Europea (15%) e Stati Uniti (29%) – i livelli di apertura commerciale a cui sono pervenuti individualmente Paesi come Colombia e Perù cambieranno sicuramente profondi cambiamenti nella struttura del commercio nella regione. Proprio il fatto che la differenza di politiche commerciali che mantengono la Colombia e il Perù, a fronte di quelle adottate da Bolivia e Ecuador, sono ciò che provocano una rottura della struttura del commercio e dello sviluppo politico della CAN, che attualmente portare a ripensare la struttura e gli obiettivi istituzionali.

In effetti, un altro risultato della CAN è stato quello di definire una complessa rete istituzionale con ambiziosi obiettivi politici, commerciali e di sviluppo, degni di una struttura con un elevato livello funzionale. Per come è stata progettata la struttura dall’accordo di Cartagena modificato nel 1996, definita negli obiettivi e meccanismi del trattato, l’obiettivo prefissato è la creazione di un processo sovranazionale di integrazione regionale, nel quale confluiscano politiche comuni in settori quali le relazioni internazionali, il commercio, lo sviluppo economico e sociale. Per raggiungerli è necessario un trasferimento di competenze dai paesi membri alla struttura della comunità, che permette di attuare politiche comuni definite: tuttavia ciò non è stato possibile perché gli interessi particolari degli Stati in queste aree hanno superato gli obiettivi fissati dal trattato. La prospettiva commerciale e politico/istituzionale descritta qui brevemente ci permette di definire sommariamente lo stato di salute della CAN, senza però poter dare una visione del futuro a medio termine. In ambito commerciale le cifre mostrano interessanti sviluppi; tuttavia, una volta spezzata la dinamica del processo per la differenza nelle visioni di sviluppo economico e di apertura dei paesi membri, tale crescita potrebbe essere a rischio negli anni a venire, in mancanza di nuove iniziative per approfondire l’integrazione del commercio, che è in sostanza il meccanismo che tiene in piedi il processo andino.

Inoltre, per quanto riguarda il quadro istituzionale, è chiaro che la CAN è il principale forum intergovernativo per lo scambio di esperienze dei paesi membri. Da questo punto di vista credo che sia un importante forum per il dialogo e necessario per affrontare problemi comuni relativi ad aspetti quotidiani che normalmente non potrebbero essere trattati con meccanismi come vertici presidenziali o riunioni ministeriali di alto livello. Questo scambio rafforza il rapporto tra i governi dei paesi membri e, dall’altro, permette loro di generare iniziative comuni in settori specifici quali lo sviluppo dei confini, il turismo, il trasporto aereo, la cooperazione tra autorità, le statistiche, l’ambiente. Infine, credo che la CAN abbia un ruolo interessante per quanto riguarda la gestione della cooperazione internazionale a livello regionale. Da questo punto di vista, se i paesi membri stabilissero iniziative comuni in settori specifici, come quelli di cui sopra, la CAN potrebbe essere un attore importante per la realizzazione e la gestione di strumenti per la cooperazione tecnica e finanziaria per lo sviluppo di progetti regionali andini e anche a livello dell’UNASUR (Unione delle Nazioni Sudamericane), con livelli di efficienza che potrebbero superare quelli degli Stati considerati singolarmente.

(I. Continua)

Davide Tentori