I libri del Caffè – Un libro da leggere con attenzione e con la giusta malizia. Le parole di Cossiga raccolte e messe nero su bianco da Renato Farina, in un libro pubblicato postumo e che l’ex Presidente non avrebbe probabilmente voluto vedere.

Oltre i BRICS, i Paesi che verranno

Vi proponiamo un libro per l’estate: non è certo la classica lettura estiva leggera, ma vi aiuterà a capire di più sulla strada imboccata dall’economia mondiale. Dove saranno le maggiori opportunità in futuro?

Obama e il ritiro da Kabul: sarà un 2014 di fuoco

Possiamo già affermare che il 2014 sarà un anno tutt’altro che banale per gli Stati Uniti e l’amministrazione Obama. Il ritiro dall’Afghanistan avrà conseguenze e impatti non solo in ambito di relazioni internazionali

Se stacca un po’ anche lui…

… possiamo prenderci qualche giorno di pausa anche qui al Caffè. Rallentiamo (ma non sospendiamo) le pubblicazioni, e riprendiamo a pieno ritmo lunedì 26 agosto, pronti e carichi (anche di novità) per la nuova stagione. E intanto…

Snowden, il Datagate e l’America Latina

Da Santiago del Cile – Il caso Snowden pare finalmente essersi risolto con la concessione dell’asilo da parte della Russia all’ex consulente della CIA che ha rivelato i metodi di spionaggio operati dagli Stati Uniti. Nel frattempo il tentativo di Washington di mettere le mani su colui che ha detonato lo scandalo “Datagate” ha generato parecchie conseguenze diplomatiche.

Land grabbing: sviluppo agricolo o neocolonialismo?

Di land grabbing si parla da tempo: il fenomeno si caratterizza per l’acquisizione su grande scala di terre, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Ma cosa spinge gli Stati ad acquistare terre? E, dall’altro lato, per quali motivi vengono vendute?

F35: allarghiamo lo sguardo

In questi giorni si sta discutendo ancora dell’acquisto o meno degli F35, e di tutte le questioni ad essi legate: occupazione, prospettive, costi, opportunità o meno… In mezzo a una discussione che spesso rimane superficiale, la domanda implicita che molti rivolgono è “ma a che servono, oggi, per noi, le forze armate? Perché spenderci ancora soldi?”. Proviamo a fare un po’ di chiarezza andando al di là di ogni possibile risvolto ideologico e a spiegare perchè le Forze Armate servono ancora al giorno d’oggi

Il Grande Gioco dell’Oceania

Miscela strategica – Il Pacifico meridionale è ormai un fronte di scontro tra Cina, Stati Uniti e Australia: il controllo delle rotte che uniscono l’Asia al Sudamerica e l’accesso a ingenti risorse minerarie rendono l’Oceania una regione strategica per gli equilibri mondiali. Il tutto senza contare che gli Stati insulari dell’area, per quanto piccoli, hanno pur sempre diritto di voto nelle Organizzazioni internazionali.

ROTTE E DIRETTRICI DEL PACIFICO MERIDIONALE – Riflettere sul contesto geopolitico del Pacifico meridionale impone innanzitutto una definizione della regione. Generalmente, gli esperti distinguono tre diverse aree, ossia il Pacifico centro-meridionale (tra l’Isola di Pasqua e le Fiji); il Pacifico sud-orientale (di fatto la costa ovest dell’America del Sud); il Pacifico sud-occidentale, comprendente i maggiori attori statali (Australia, Fiji, Indonesia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea). Queste sottoregioni sono attraversate da importanti direttrici di comunicazione, che rendono comprensibile la strategicità del Pacifico meridionale. La prima di esse, in direzione nord-sud, è la cosiddetta “Western Route”, che unisce i Paesi asiatici ad Australia e Nuova Zelanda tramite Singapore e Indonesia. La seconda è la linea “Northwest/Southeast“, che collega l’Asia al Sudamerica attraverso le aree del Pacifico centro-meridionale e sud-orientale. Infine, la “Eastern Route”, una via lungo tutta la costa occidentale del continente americano nella sua interezza. Recentemente, alcuni analisti hanno cominciato a porre l’attenzione anche sulla rotta “SW-SE”, lungo la quale transitano i collegamenti da Australia e Nuova Zelanda verso l’America meridionale.

L’APPROCCIO CINESE – Per lungo periodo, il Pacifico meridionale è stato ritenuto di importanza minore nello scacchiere globale: l’opinione pubblica internazionale non riteneva strategicamente rilevanti i piccoli Stati insulari dell’area, accettando implicitamente che l’ordine della zona competesse all’Australia, la quale agiva spesso per procura degli Stati Uniti. Al di là degli anni Ottanta, quando URSS, Cina e Libia, con ottiche e obiettivi diversi, tentarono di penetrare in Oceania per insidiare la supremazia statunitense, per tutta la seconda metà del Novecento il quadrante è stato tralasciato dagli analisti di gran parte del mondo. Da un decennio, però, il Pacifico meridionale sta vivendo nuove dinamiche, divenendo un campo di confronto tra Cina e Stati Uniti: controllare la regione significa disporre di un accesso privilegiato sia a rotte aeronavali primarie, sia a importanti risorse minerarie. Lo scopo di Pechino è garantire la sicurezza dei propri trasporti, considerate le difficoltà che il Paese deve affrontare per difendere e ampliare l’accesso al mare, tra contrasti internazionali e necessità di evitare i chokepoint naturali. La penetrazione cinese sta avvenendo tramite l’impiego delle tecniche tipiche del soft power, proporzionate ai contesti nei quali ci si trova ad agire. Per esempio, nelle Vanuatu, la Repubblica Popolare si è garantita il disconoscimento di Taiwan e l’uso dell’approdo di Port Vila in cambio della costruzione di alcune infrastrutture. Nelle Tonga, la Cina è entrata progressivamente – non senza difficoltà – attraverso aiuti militari e prestiti agevolati allo Stato, una politica analoga a quella adottata nelle Fiji, con l’amicizia al Governo autoritario di Bainimarama concretatasi nell’ingresso delle banche del Dragone in diretta concorrenza con gli istituti di credito australiani e neozelandesi. I Paesi del Pacifico meridionale (escluse Australia e Nuova Zelanda) nel 2011 hanno esportato in Cina beni per 1,2 miliardi di dollari e importato merci del valore di $900 milioni. Pechino ha investito largamente nella ricerca mineraria (si veda il progetto Ramu Nickel in Papua Nuova Guinea, da $1,5 miliardi) e nel settore delle telecomunicazioni, sebbene il gap sia ancora considerevole rispetto all’Australia. Da un punto di vista diplomatico, la Cina mantiene rapporti con tutti i Paesi del Pacifico che abbiano accettato di sostenerla nella disputa con Taiwan, pur non avendo al momento alcun interesse a espandere il proprio controllo militare sugli Stati insulari, nonostante, soprattutto con Fiji, Papua Nuova Guinea e Tonga, via sia una stretta collaborazione. Niente a che vedere, pertanto, con la presenza dell’Australia, che oltre a varie missioni nella regione (Timor Est, Bougainville, Isole Salomone), ha attivi vasti programmi di assistenza militare.

IL DIBATTITO TRA AUSTRALIA E STATI UNITI – Gli USA non gradiscono la presenza cinese, tanto che, col mutare del sentimento dell’opinione pubblica in Australia circa l’alto numero di soldati inviati all’estero e gli interventi per conto degli americani, Obama ha reagito riorganizzando la presenza militare statunitense nel Paese. Similmente, Canberra ha spostato la maggior parte delle proprie forze aeronavali lungo la costa settentrionale, tenendo conto che le acque dell’Oceano Indiano, colonna di proiezione per Nuova Delhi, sono un altro fronte di tensione. Alla fine del 2012, durante il Pacific Islands Forum, Hillary Clinton annunciò un investimento da $32 milioni per lo sviluppo economico nella regione. Tuttavia, l’allora Segretario di Stato andò oltre, affermando che gli stessi Stati Uniti fossero un Paese del Pacifico e che, pertanto, vi fosse un legame indissolubile con l’Oceania: un messaggio diretto alla Cina. Proseguendo con la politica dell’Amministrazione Obama di spostamento delle capacità di proiezione politico-militare verso il Pacifico, Washington ha interesse verso un incremento dell’attenzione per il valore geostrategico del quadrante a livello sistemico, prescindendo, quindi, dall’approccio adottato sinora dalla comunità internazionale, basato sulla gestione in modo singolo di ogni crisi degli ultimi venti anni (insurrezione di Bougainville, 1989-1998; disordini nelle Isole Salomone, 1999 e 2006; colpi di Stato alle Fiji, 2000 e 2006; rivolte nelle Tonga, 2006). Hillary Clinton dichiarò nel 2012 che il Pacifico fosse «abbastanza grande per USA e Cina», evitando quindi di rivolgersi alla principale controparte con toni accesi, pur essendo un dato di fatto che l’Oceania sia un tassello del “Pivot to Asia”. Stati Uniti e Australia sono impensieriti dall’avanzata di Pechino nella regione, poiché nel lungo periodo essa potrebbe condurre a un sovvertimento dell’ordine vigente, un aspetto affrontato anche nel documento del 2013 sulla National Security Strategy del Governo di Canberra, laddove ci si riferisce direttamente alla necessità di prevedere il «rischio che un altro Stato tenti di influenzare l’Australia o i suoi partener regionali e globali tramite la pressione economica, politica o militare». Nonostante non si citi la Cina, il riferimento è palese. Una posizione analoga si trova nel Libro Bianco della Difesa australiana, nel quale, ancora nel 2013, si descrive la gestione della «sfida [del]la portata crescente dei Paesi asiatici, [che] garantisce ai nostri vicini la possibilità di stringere rapporti con un numero crescente di attori esterni», come una priorità di Canberra. La presenza del Dragone non è del tutto osteggiata, però è evidente che per l’Australia si tratti di una minaccia geostrategica rilevante, al punto che il Libro Bianco invita ad assicurarsi che «nessuna potenza con intenzioni ostili si stabilisca in aree vicine».

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE – Senza dubbio il Pacifico meridionale è ancora una regione a netto predominio statunitense e australiano. Nonostante ciò, in una prospettiva di lungo periodo, gli equilibri potrebbero mutare, cosicché tra Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti il dibattito è acceso sia da un punto di vista previsionale, sia riguardo a eventuali progetti di cambiamento dei rapporti nel Pacifico. Per esempio, secondo alcuni esperti, considerata la sempre maggiore influenza di Cina e Indonesia, potrebbe essere utile cominciare a considerare il Pacifico centro-meridionale all’interno del sistema asiatico, integrandolo nell’Associazione delle Nazioni del Sudest (ASEAN). Una seconda proposta, invece, riguarda un accordo tra Washington e Pechino per una sorta di concertazione nell’amministrazione dell’Oceania. Altri analisti, infine, propendono per il mantenimento della posizione australiana-statunitense, ritenendo probabile che la Cina possa cominciare a costruire installazioni militari nel Pacifico meridionale entro venti anni e a sostenere i movimenti nazionalistici che osteggiano la presenza occidentale, cosicché si renderebbe necessario per USA e Australia evitare a oggi rotture troppo brusche con Paesi tuttora formalmente nella loro sfera d’influenza. Il cambiamento delle dinamiche nel Pacifico meridionale è inarrestabile: gli attori più influenti della regione dovrebbero tentare di cooperare, affinché gli attriti geopolitici non si ripercuotano né su popolazioni già in difficoltà, né sulla sicurezza di fondamentali linee di comunicazione. Purtroppo, la Cina è assai riluttante a collaborare a meccanismi condivisi di sostegno allo sviluppo dell’Oceania, soprattutto per i rigidi vincoli di trasparenza imposti dalle organizzazioni internazionali già attive nell’area. Il Pacifico meridionale è strategico per alcuni tra i maggiori attori del mondo, ma senza una camera di compensazione che regoli le ingerenze e gli interventi dei Paesi coinvolti, armonizzandoli per il benessere regionale, l’attrito dei singoli interessi potrebbe concretarsi in una tensione perenne e foriera di conflitto.

Beniamino Franceschini

Quale Iraq dopo le urne

Oltre il tema attentati, qual è la situazione politica attuale in Iraq? Il 20 giugno si è finalmente giunti alla conclusione della seconda tornata elettorale provinciale tenutasi nel Paese dopo la caduta del regime di Saddam Hussein. Ecco gli sviluppi

IL CONTESTO – In uno Stato che lotta per non essere risucchiato nella sgradevole classifica delle “nazioni fallite”, l’importanza del ricorso alle urne è decisiva, soprattutto perchè il voto è avvenuto in un clima di instabilità politica interna, regionale e, soprattutto, in un contesto nel quale non erano più presenti (per la prima volta) le Forze Armate degli Stati Uniti, alle quali possono essere addebitati molti errori, ma alle quali va assegnato il ruolo di mediatrici e facilitatrici del dialogo tra le varie etnie e sette religiose presenti in loco.

Originariamente previste per il mese di aprile, queste elezioni provinciali hanno avuto una gestazione complessa e sanguinosa, tanto che più volte prima del loro svolgimento vi sono stati dubbi sull’effettiva possibilità di portarle a compimento. La campagna elettorale ha visto numerosi casi di assassinii e atti di intimidazione, per non parlare poi di episodi ancor più violenti riguardanti l’impiego di autobombe e attentatori suicidi. Una triste, sebbene inaccettabile normalità per l’Iraq; un fatto piuttosto inconcepibile e inammissibile agli occhi di un osservatore esterno. L’episodio che, però, ha portato a un surriscaldamento pericoloso della temperatura attinente le relazioni tra potere centrale e periferico, nonché tra sunniti e sciiti, si è avuto verso la metà di aprile, quando nelle vicinanze di Kirkuk, nella Provincia omonima, e più specificamente nella cittadina di Hawija, una manifestazione di locali è stata repressa con un eccessivo uso della forza da parte delle unità dell’esercito, a maggioranza sciita. La motivazione ufficiale offerta dagli organi istituzionali era quella di arrestare alcuni pericolosi infiltrati e terroristi; tesi respinta con forza dalla controparte.

Il risultato ottenuto dal governo di Baghdad è stato la necessità di ritirare le proprie forze e sostituirle con quelle della polizia locale (composta prevalentemente da sunniti), per non parlare dei contraccolpi a lungo termine, ovvero il nuovamente accresciuto senso di rivalsa dei nazionalisti sunniti, l’indebolimento ulteriore dei rapporti settari e, ancor più grave, il ritrovato slancio delle forze terroristiche (leggi Al Qaeda in Iraq e l’Esercito degli Uomini dell’Ordine Naqshbandi, composto di islamisti ed ex membri del Baath). L’abbandono delle tattiche controinsurrezionali e controterroristiche impiegate negli ultimi anni di conflitto dagli Stati Uniti e il conseguente ritorno a operazioni generalizzate e di arresto della popolazione maschile in età militare non hanno certamente giovato alla già fragile situazione venutasi a creare. La naturale conseguenza degli eventi sopra descritti è stata la cancellazione momentanea della tornata elettorale nelle provincie di Anbar, bastione sunnita, e di Ninive, anch’essa linea di faglia in quanto contesa tra arabi e curdi.

GLI ESITI – In ogni caso, nonostante le moltissime problematiche, gli abitanti della parte centro-meridionale dell’Iraq si sono nuovamente recati alle urne sfidando le minacce e le bombe degli insorti, in modo da esprimere la loro preferenza e in un certo qual modo continuare a prestare fiducia all’esperimento democratico. Dato il modello di legge elettorale, sostanzialmente proporzionale, moltissime erano le liste concorrenti, anche se solo alcune avevano la reale possibilità di guadagnare qualche seggio. Un esame più approfondito dei risultati porta a ritenere come il quadro politico non sia quasi per nulla mutato rispetto a quattro anni fa, in virtù della prevalenza nelle 12 Province votanti (escluse quindi le due nelle quali le elezioni sono state posposte, le tre curde e Kirkuk, eternamente incapace di organizzare un voto libero e sicuro) dei differenti partiti sciiti. Chiaramente l’esito non giunge inaspettato, visto che il territorio interessato si sovrappone quasi al 100% con quello avente netta maggioranza sciita. Ciò che, invece, desta interesse è capire come all’interno di tale comunità si sia suddiviso il voto.

In otto territori, ivi compresa Baghdad, la percentuale maggiore è stata ottenuta dal partito del premier Nouri al-Maliki, cioè quello “State of Law” che era già uscito vincitore quattro anni fa, oltre che al momento delle elezioni politiche del 2010. Una Provincia è invece stata conquistata dal partito di Muqtada al-Sadr, che nel corso degli ultimi anni ha modificato il baricentro della propria politica distaccandosi dal patrono iraniano, sino ad assumere le caratteristiche del nazionalismo sciita. Un elemento a favore del suo movimento è, indubbiamente, giunto grazie alla grande popolarità raccolta dal Governatore uscente, un sadrista della prima ora, che nella Provincia di Maysan è riuscito a distribuire servizi pubblici in modo molto efficiente ed efficace rispetto agli altri soggetti politici. Tale atto è apparso come un esempio alquanto raro nel Paese, tale da meritare un articolo elogiativo sul “New York Times”. Il partito di al-Sadr, va ricordato, ha comunque raccolto numeri incoraggianti anche in altre Province, dove si è classificato dietro al-Maliki, avendo sfruttato il malcontento popolare verso un Premier considerato di tendenze sempre più autoritarie e divenuto parafulmine per qualsiasi problema esistente.

Un esperimento piuttosto bizzarro, sebbene legato a motivazioni più contingenti, ha portato le liste sciite a unire i propri sforzi nella Provincia di Diyala, a nordest di Baghdad, zona nella quale il mix di sunniti, sciiti e curdi è piuttosto marcato, ragion per cui di frequente i suoi abitanti sono stati e permangono vittime di attentati terroristici volti a innescare cicli di violenze. La tattica elettorale è riuscita talmente bene che il Governatorato è stato conquistato tramite la convergenza di voti su una lista comune. Ulteriori elementi fuori dal coro sono i risultati giunti da Najaf (zona sud) e Salah ad Din (centro-nord del Paese), dove a dispetto del fatto che si potesse parlare di zone a maggioranza sciita e sunnita, i partiti vincitori sono espressioni di esigenze eminentemente localistiche e non collegate con nessuna compagine a livello nazionale.

Venendo, alla fine, agli ultimi territori ad aver votato, Anbar e Ninive, da una parte si è confermato un trend, mentre dall’altra si è avuta una sorpresa. Nella desertica Provincia che ha creato i maggiori grattacapi alle forze americane, la composizione sociale pesantemente tribale e sunnita si è nuovamente manifestata, portando alla vittoria un soggetto nazionalista. A Ninive, il cui capoluogo è la tribolata città di Mosul (divisa tra arabi e curdi), questa volta la vittoria è stata conseguita da un partito affiliato all’Alleanza Curda, fatto che potrebbe portare a comprendere se anche in Iraq, sebbene su piccola scala, sia possibile effettuare una transizione di governo da un’etnia/setta religiosa all’altra senza spargimenti di sangue.

GLI INTERROGATIVI FUTURI – I prossimi scenari della democrazia irachena, in definitiva, sono estremamente difficili da decifrare. Le elezioni del 2014 daranno indicazioni riguardo alla resistenza del tessuto sociale dello Stato e alla possibilità di continuare il cammino sul sentiero democratico. Ovviamente le domande alle quali rispondere sono, forse, ancora maggiori delle soluzioni stesse, in quanto bisognerà comprendere se al-Maliki correrà per un terzo mandato; se i sadristi vorranno schierare un candidato in grado di competere per la vittoria; se gli eventi regionali e la lotta sciiti/sunniti che sta emergendo sempre più nel mondo islamico (Siria docet) influenzeranno ancora le elezioni medesime; se (come probabile) AQI vorrà riasserire la sua presenza e disarticolare il voto e se, finalmente, si riuscirà ad avere una compagine politica su larga scala veramente inter-settaria.

Nel frattempo, per comprendere cosa vi è in gioco, è bene ricordare che il periodo aprile-giugno 2013 è stato il più sanguinoso degli ultimi cinque anni, con più di 2.000 morti correlate ad atti di violenza. Il sentiero verso la normalità pare, conseguentemente, ancora molto lungo e accidentato.

Luca Bettinelli

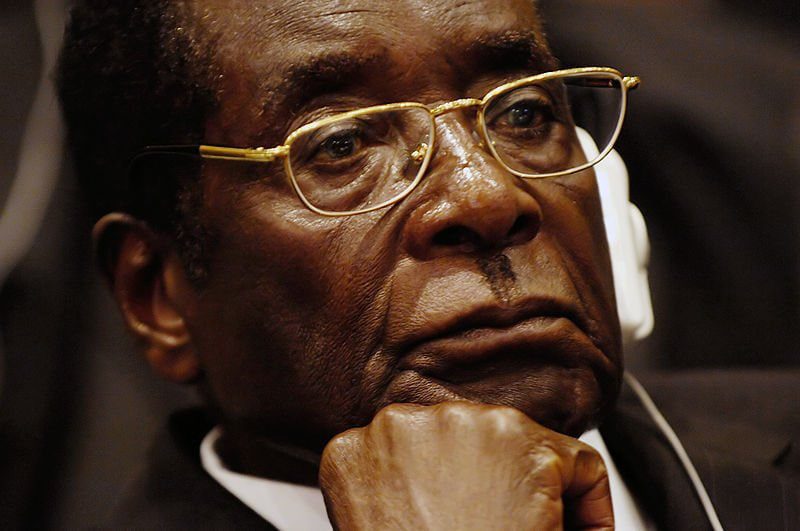

Sfida in Zimbabwe

Lo Zimbabwe è chiamato a scegliere il nuovo Presidente: da un lato l’89enne Mugabe, al potere da 33 anni, dall’altro il grande oppositore, il premier Tsvangirai. Tra notizie di brogli e minacce, il timore è il ritorno alle violenze del 2008.

India e green economy: verde speranza?

La bozza della dichiarazione finale dell’Earth Summit di Rio 2012, documento di 49 pagine siglato nella giornata conclusiva dai capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi partecipanti (‘L’avvenire che vogliamo’, 22 giugno 2012), ribadisce le istanze per il futuro di tutti. L’India vuole porsi all’avanguardia nella green economy, tra speranze di sviluppo e problemi di attuazione. Cinque domande e cinque risposte per esplorare questo aspetto della politica di New Delhi.

1. Green economy: what is it?

La Green Economy mira a contenere l’impatto ambientale causato dall’inquinamento entro limiti accettabili. Nell’economia verde svolgono un ruolo di primaria importanza la tecnologia e la conoscenza scientifica. In particolare, le fonti di energia tradizionale (di origine fossile) sono affiancate, se non sostituite, dalle fonti di energia alternative. Risultano perciò fondamentali le energie rinnovabili, come per esempio l’eolico, le biomasse, il solare, la geotermia, l’idroelettrico. L’approccio a un’economia green nasce da un’analisi econometrica del sistema, tramite la quale, oltre ai benefici (aumento del PIL) di un certo regime di produzione, si prende in considerazione, ritenendolo fondamentale, anche l’impatto ambientale. Quest’approccio “verde” propone come soluzione misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione pubblica in grado di ridurre sia il consumo di energia tradizionale e risorse naturali (acqua, cibo, combustibili, metalli), sia i danni ambientali, promuovendo al contempo un modello di sviluppo sostenibile attraverso l’aumento dell’efficienza energetica. Nel mezzo della crisi economica globale iniziata nel 2007/2008, che ha visto un progressivo aumento dei prezzi del petrolio, l’impennata dei costi di molti alimenti e la conseguente recessione, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) chiese un “Global Green Deal” (accordo globale verde) per incoraggiare i Governi a sostenere una graduale trasformazione verso un’economia più sostenibile, ossia ecologica (22 ottobre 2008). Secondo l’UNEP, l’economia green è quella che si traduce in maggior benessere e in equità sociale, riducendo in modo significativo i rischi ambientali e le carestie ecologiche. Essa comprende la gestione delle acque, lo smaltimento e la riconversione dei rifiuti, le energie rinnovabili, l’edilizia verde, dei trasporti più puliti e una migliore gestione del territorio.

2. Come si pone l’India rispetto all’economia verde?

L’India ha iniziato a investire in modo crescente su ricerca e sviluppo verdi. Questo è dovuto alla sua costante vocazione all’innovazione tecnologica. Non si dimentichi che lo Stato indiano è la terza più grande fucina al mondo di scienziati e ingegneri e, negli anni, si è registrato un incremento del livello di innovazione, al punto che l’India è in terza posizione mondiale anche per gli investimenti in energia rinnovabile. I danni che l’economia tradizionale provoca spesso si ripercuotono in un meccanismo tipico detto di retroazione negativa soprattutto sul PIL stesso. In breve, il PIL tende a diminuire perché cala la resa di tutte quelle attività economiche che traggono vantaggio da una buona qualità dell’ambiente come agricoltura, pesca, turismo, salute pubblica, soccorsi e ricostruzione. L’India non si è fatta sfuggire l’occasione, anzi ha colto la palla al balzo. L’energia verde, basata sulle fonti rinnovabili, è divenuta motivo di propaganda, ma soprattutto ha attirato investimenti responsabili, nel tentativo di creare “lavori verdi” e di assicurare una crescita economica sostenibile. Così facendo ci si propone di prevenire problematiche ecologiche quali l’inquinamento, il riscaldamento globale, l’esaurimento delle risorse naturali (minerarie e idriche), e il degrado ambientale. Il gigante indiano cresce, ma cerca di farlo in maniera futuribile e responsabile. Il Paese capitalizza il potenziale della propria economia verde promuovendo soprattutto un ambiente più sostenibile e più pulito e, così facendo, la stessa economia asiatica investe tutelando la generazione di lavoratori e lavori futuri. L’economia e i suoi affari si dovrebbero insomma trasformare positivamente e gradualmente, per merito di una certa sensibilità della dirigenza politica centrale, ma soprattutto locale. Inoltre, i consumatori stanno divenendo, in modo crescente, consapevoli dei problemi ambientali, cominciando a riflettere criticamente durante attività e acquisti. Similmente, capitalisti e investitori si stanno accorgendo del rischio finanziario degli affari associati al carbone e alle pratiche ambientali ostili.

3. Vantaggi della green economy: l’India investe sul rinnovamento. Ma come?

Spostandosi verso un’economia più verde, l’India vuole creare occasioni di lavoro in tutti i settori della società. La crescita di un mercato green provocherà un conseguente aumento di consulenti, analisti finanziari e del rischio, ragionieri. Inoltre, un aumento, pur moderato, degli edifici verdi e dell’efficienza energetica stanno rendendo necessari più architetti, ingegneri, tecnici, idraulici e impresari edili competenti. Tale sviluppo green è radicato anche nei villaggi rurali, che lasciano ampio spazio a sistemi di energia rinnovabili e decentrati, soprattutto con lo smaltimento e la riconversione dei rifiuti in energia (come il progetto combinato “Namaste“ di UE e India). Tutto questo stimolerà e incentiverà i “green jobs” e promuoverà aziende verdi e socialmente responsabili. In India è in atto una vera e propria riconversione per promuovere una vita sostenibile: si incentiva il trasporto pubblico per ridurre la congestione sulle strade, ma così si abbattono anche l’inquinamento e l’uso di combustibili fossili (come il “Project GreenHands“ nella regione del Tamil Nadu).

4. Green economy indiana: è tutto oro ciò che luccica?

Per il settore del fotovoltaico l’India sembra essere un mercato promettente, anche se non mancano le difficoltà. Il Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JJNSM), per esempio, ha l’obiettivo di produrre 22GW di energia solare entro il 2022, un progetto ambizioso che sin da subito si è scontrato con varie problematiche. Non sempre le politiche regionali recepiscono immediatamente il cambiamento e ciò ha portato a un mercato frammentato anche a causa della pesante burocrazia indiana. A questo si aggiunge una debolezza delle infrastrutture energetiche del Paese, recentemente dimostratesi insufficienti a una distribuzione capillare dell’energia e a una crescente domanda, criticità alle quali non si potrà rispondere in breve tempo. Il risultato è una serie di piani di sviluppo molto ambiziosi, che però contrasta con numerose problematiche di attuazione: per questo si ritiene che le fonti convenzionali continueranno a essere fondamentali per l’India ancora per anni. In tal senso, alcune compagnie indiane si sono recentemente mostrate particolarmente aggressive nell’acquisizione di “oil & gas assets” in giro per il mondo (per esempio in Azerbaijan).

5. L’UE e il WTO: quali le posizioni internazionali?

Si teme che la posizione dell’UE rallenterà la crescita economica dell’India attraverso vincoli ambientali sempre più stringenti. L’India è infatti assai preoccupata per le mosse occidentali, come l’adozione di obiettivi di sviluppo sostenibile senza alcun finanziamento internazionale e la richiesta di rapida diminuzione delle emissioni. Quest’ultima richiesta in particolare è ritenuta dall’India e dai Paesi in via di sviluppo una limitazione che vieta loro di svilupparsi come in passato ha invece fatto l’Occidente.

Il concetto di responsabilità comune, ma differenziata, riflette ciò che soprattutto i BRICS considerano un loro diritto, al pari dei Paesi industrializzati, per avere più margine di manovra in materia di emissioni e altri problemi ambientali.

I Paesi emergenti ritengono che sia estremamente difficile per loro sviluppare un’economia verde e che la comunità internazionale dovrebbe fornire condizioni favorevoli, così da affrontare le principali problematiche ambientali in maniera dialogica e dinamica e non per semplice imposizione.

Infine, esistono ancora incompatibilità tra il New Deal verde su scala globale auspicato dall’ONU e gli attuali meccanismi del commercio internazionale in termini di incentivi al mercato. In breve, il sistema contemporaneo non favorisce lo sviluppo della green economy, che, necessariamente, avrebbe bisogno di forti aiuti per decollare. Invece, per esempio, l’accordo sui sussidi del WTO (subsidies agreement) impone regole severe contro gli interventi governativi, specialmente per le merci da esportazione. Si ritiene necessario avviare con urgenza una ricerca sulle possibilità e priorità dell’economia verde, in modo da informare i Governi e la comunità internazionale su come le legislazioni nazionali dovrebbero promuovere la green economy all’interno dei confini statali senza sfociare in guerre commerciali combattute nel nome di una non ben definibile economia verde e, in particolar modo, su come essi dovrebbero cooperare negli sforzi promozionali a un livello di coordinazione internazionale. Possiamo solo immaginare le conseguenze di un possibile e non auspicabile scontro tra Cina e India nel contendersi risorse, di qualsiasi tipo, e similari.

Tomas Sanvido

Iraq, il Paese senza tregua

Una serie di sanguinosi attentati in Iraq ha causato oltre 70 morti, un numero che si aggiunge alle almeno 700 vittime nel solo luglio e alle 3mila dall’inizio dell’anno: il Paese rischia di restare preda del conflitto tra sunniti e sciiti, nonché di subire l’influenza del conflitto siriano.